記者從上海市靜安區了解到,大多數情況下,由于出國者對留學事宜懵懵懂懂、一知半解,對中介公司的言行卻深信不疑,最后導致自己吃了“啞巴虧”。

法院提醒之一: 警惕個人介入留學中介

一位姓劉的年輕人日前狀告上海一家出國中介機構,稱自己于2000年經該中介公司介紹,參加了“YGU2000----2001高中交流項目”赴美學習,期間經辦人蔣某告訴劉某可以幫他辦理“J1轉F1”簽證,使他在交流期滿后可繼續合法地留在美國學習,收費3000美元,并且承諾辦不成則全額退款,還專門邀請劉某的父母等數十人在出國中介公司的辦公場所召開了會議,介紹如何轉身份。為此,劉某先后支付了4491美元以及人民幣380元。但是,劉某到美國后轉身份之事沒有辦成,他只好于2002年9月12日回國。

劉某在起訴狀中說,這家中介機構不具備辦理轉身份的資格,要求返還美元4491元和人民幣380元。這家中介公司卻否認轉身份是公司的行為,而是經辦人蔣某個人所為。蔣某則說,他沒有接受劉某的委托為其辦理轉身份,也沒有收到所謂的錢款。辦理轉身份咨詢的是美方律師,蔣某僅出具收條,只是代收行為,錢款已轉交美方律師。

經過審理,法院認為中介公司與劉某沒有任何書面或口頭協議,也沒有收到劉某的錢款。而劉某與蔣某僅口頭約定為劉某辦理J1轉F1簽證手續,雙方對付款對象、用途等內容都約定不明。而個人以任何形式從事出入境中介活動都是我國法律和法規所禁止的,由此造成的法律后果及經濟損失雙方均有責任。最后,法院僅判決蔣某返還劉某491美元和人民幣30元。

法院提醒之二: 警惕中介公司不實報告

無獨有偶,現年21歲的丁小姐也碰到了棘手的問題。2001年,一家出國中介公司向她推薦到德國伊拉斯姆斯國際學校學習,結束后可取得高中畢業證書(即“IB”),之后可直接升入德國公立大學或者到其他國家的大學就讀。同年6月,雙方簽訂了《留學委托合約書》,丁小姐支付了中介費1.25萬元以及學費、境外服務費用。9月份,丁小姐赴德國伊拉斯姆斯國際學校學習。

直到2003年8月,丁小姐才從校方得知,這家學校不提供“IB”課程和證書,這樣,她到這家學校就學后再去上大學的目的便不能實現。她認為中介公司提供的是虛假信息,負有不可推卸的責任,于是起訴中介機構,要求返還中介咨詢費1.25萬元,賠償經濟損失33.6萬余元及其他費用千余元。

出國中介公司則稱,雙方僅是委托關系,所簽《留學委托合約書》的程序、內容均為合法。德國學校簡介上寫明學習結束后頒發中學畢業證書(即“IB”證書)或相當德國高中畢業證書(即“AP”證書),公司從未承諾丁小姐去德國就讀“IB”證書,公司的行為是合法的受托行為,還提供了中國駐德國大使館教育處的證明,證明這家德國學校是經政府批準的學校,該中介公司只同意按承諾補償丁小姐1萬元訴訟費用。

法院認為,從丁小姐與中介公司簽訂的《留學委托合約書》來看,中介公司為丁小姐赴德留學提供介紹、協助服務,促成丁小姐和德國學校建立學習目的,由丁小姐支付一定的報酬,這種行為符合居間合同的法律特征。雖然雙方在合同中對居間的德國學校名稱沒有約定,但丁小姐得到的資料,僅有伊拉斯姆斯學校的簡介,而且此校是中介公司所中介的惟一一所德國學校,那么學校簡介應視為合同的附件。從學校簡介看,學習結束后頒發中學畢業證書(即“IB”)或相當德國高中畢業證書(即“AP”證書),在有兩種選擇條件下,具有選擇權利的主體是丁小姐。德國學校不具有頒發“IB”的資質,中介公司作為居間人,沒有向丁小姐如實報告,則應承擔報告不實的法律責任。

但是,丁小姐于2001年9月赴德國后,對自己所學的非“IB”課程沒有提出異議,還在學校學習了近兩年,說明她已接受了“AP”課程,期間丁小姐的食宿費、學費、境外保險費和交通費等,屬于個人的必須開支,也得到了所學知識的相應回報,要求中介公司全額賠償,缺乏事實依據和法律依據。法院最后判決這家中介公司返還丁小姐中介咨詢費1.25萬元。

法院提醒之三: 盡量上網查詢全面了解信息

從法院了解到的這些個案看,在多數情況下,留學者與出國留學中介公司產生糾紛并鬧上法庭之后,在打官司的過程中,由于對出國的相關情況了解甚少,受騙出國的學生一方往往處于弱勢地位。一些家長和學生所掌握的知識面較窄,通常會被出國留學代辦機構或個人所蒙騙,當他們醒悟過來又回來打官司時卻往往缺乏相關的證據,法院的最后判決結果很難盡如人意。

有關法官建議,要出國的學生不應該單純地只聽中介公司的一面之詞,應盡量自己上網查詢,盡可能全面了解相關信息,要開闊眼界、少走彎路、減少不必要的開支。

來源:新華社

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

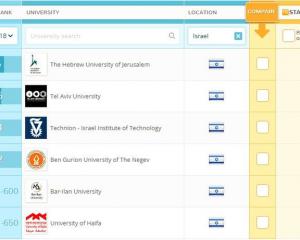

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19