隨著留學歸國人員的增多,“海歸”的就業問題日益凸顯,不少“海歸”回國后無法及時找到合適的工作而變成了“海待”(待業)。調查顯示,有35%以上的“海歸”存在就業困難,同時40%的“海歸”感覺自己的職業方向出錯(見5月30日《中國青年報》)。

然而“海待”真的就成為問題了嗎?非也!在我看來,“海歸”這頂帽子本來就是子虛烏有的。因為人才市場上的“商品”統稱人才,并沒有“海歸”和“非海歸”之分。他們的就業或失業,都一樣接受市場規則的調節,沒有什么區別。沒有頭銜,何來光環?又何來“光環漸褪”?因此,“海待”現象本身是個偽問題。

追本溯源,“海歸”只是用來形容留學歸國人員身份的戲稱,它和“畢業于某某大學某某專業”一樣,不過表明了人才的求學經歷。但是人們為什么要給留學歸國人員戴上“海歸”這頂帽子?我想這是與“海歸”們曾有的特殊榮耀分不開的。

改革開放之初,當時很多人都留在國外,選擇回國的少之又少且基本上被體制內吸收,真正到人才市場上“銷售”的也就鳳毛麟角了。由于數量少,也就物以稀為貴;再加上剛建立的人才市場也有個從非理性到理性的過程,“海歸”們身價百倍。他們被一層層莫須有的光環籠罩,小小的“標簽”也就被人們當著帽子戴在他們頭上。

但是,如今的人才市場已經足夠的理性和成熟,不會為個“克萊登大學”的文憑就腦熱眼花。通過市場機制,企業的每一個崗位總能用最合適的價格找到最合適的人才。于是,“海歸”們身價跌落。但是,“海待”現象并不能成為問題。這只不過是市場的理性回歸,是市場無形之手自動調節的結果。如果要說到問題,那只有一個:整個人才市場的供需平衡和結構調整問題。如果現在還把“海歸”當頭銜,以為“海待”現象是問題,那么只能是杞人憂天。

來源:天府早報

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

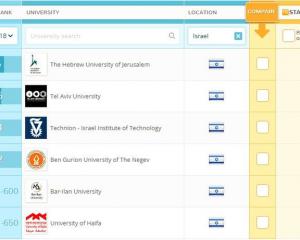

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19