生存權,兒童是人,是一個生命體,享有最基本的生存的權利。

發展權,兒童是發展中的人,享有發展的權利,有權享有促進其身體、心理、精神、道德等全面發展的條件。

受保護權,兒童是弱小的、不成熟的人,享有受保護的權利,有權不受歧視、虐待和忽視。

參與權,兒童是獨立的人,享有參與的權利,有權參與家庭和社會生活,發展其表達和處事能力。

“3/4的家長從來沒有聽說過兒童權利,即使知道的也不了解具體內容,較多的回答是‘受教育權、游戲的權利、隱私權、平等、受尊重’。”中國兒童中心科研與信息部部長霍雨佳說,這個結果并不出乎她的意料,“許多家庭教育過程中的行為偏頗,就是源于家長普遍缺乏對兒童權利的認識,沒有把兒童當成獨立的、平等的個體來尊重。”

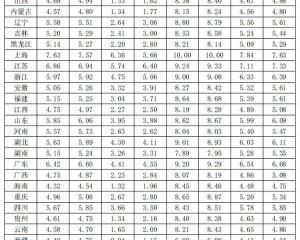

近日,中國兒童中心推出一份對武漢、南昌、烏魯木齊、哈爾濱、南京、成都、南寧等7個城市2049名五年級學生家長的《城市小學生家庭教育狀況調查報告》,數據顯示這些平均年收入為11.16萬元的家庭中,家長兒童權利知曉度不高,鮮有家長能夠完整說出兒童所享有的權利。50.43%的家長和孩子談話最多的主題是“學習”,57.78%家長陪伴孩子花費時間最長的是“寫作業”,說明家長對兒童權利的認識還比較片面。

尊重兒童權利是c的底線

“事實上整個社會對兒童權利這個詞都不太清楚。家長最關心的是孩子的學習,該考多少分,該怎么提高學習成績,而不是如何把孩子養育得健康,對社會有用。要尊重兒童的權利,就應該關注兒童的需要,而不是家長的需要,就應該著眼于孩子的健康成長需要什么,這個健康成長是一個‘全人’和‘全程’的概念,而不能只看眼前的分數。”中國青年政治學院中國社會工作研究中心副主任童小軍指出,這份調查報告表明,中國家長對兒童權利概念很陌生,也暴露出中國加入兒童權利公約22年了,媒體對兒童權利的宣傳多么缺乏、多么無力。

在童小軍看來,每個家長都希望自己的孩子能健康成長,但從兒童權利的角度思考什么叫作健康,就不應該讓孩子按照我們的標準走,兒童權利觀念下的健康,不只是要身體好,還要智力發展好,還要具備社會道德意識,積極向上,身體、心理、智力、社會行為、道德修養,樣樣都健康。通俗地講,就是家長首先要給孩子創造良好的生存環境,知道怎么把孩子的身體養好、養健康。家長要著眼于未來,不應只關注孩子現在考多少分、排多少名,而是應該關注孩子每個階段的發展,培養孩子待人接物、處理應急事務、自主自立、自我管理、自我參與的能力,具有積極向上的思想狀態。

主持該項調查的課題負責人霍雨佳舉例說,調查發現,家長們平時陪伴孩子的平均時間是4小時,周末陪伴孩子的平均時間是8小時,看起來陪伴的時間還是挺充足的,但是這些時間大部分用于陪孩子“寫作業”和“上興趣班”,“聊天”的主要內容也圍繞著孩子的學習,只有18.87%的家長和孩子談論“生活習慣”,接近10%的家長和孩子談論“興趣愛好”。這就值得警醒了。

“兒童權利不被家長知曉,表面上反映了在我國家庭教育領域中,無論是研究、指導領域還是在具體實踐中,兒童權利的傳播遠遠沒有達到盡人皆知的程度,實質上折射出的是傳統家庭教育觀念及教育行為對兒童權利的排斥。”天津社會科學院研究員關穎認為,兒童權利是法定的,而不是成年人給予的,“尊重和保護孩子的權利,是家庭教育的底線和基本內涵,這是家庭教育中應當強化的新理念。”

從兒童權利的視角審視家庭教育

作為教育社會學的專業研究者,關穎認為從兒童權利的視角審視家庭教育,關鍵在于從幾個基本角度認識“兒童”是什么——

首先,兒童是人,是一個生命體。孩子只要來到世上,就獲得了生存的權利,無論是怎樣的家庭狀況,父母面臨怎樣的不利因素,無論孩子是丑是俊、是傷病是殘疾,父母都沒有權利扼殺、拋棄、漠視這個生命,家庭有責任為孩子的健康生存創造條件、提供保障,尊重他們作為人的尊嚴,否則就是違法的。

其次,兒童是發展中的人,兒童階段是不可能省略的階段。一個人如果活到80歲,他的一生只有29200天,人活到18歲只有6570天,每一天對孩子來說都有特殊的意義。這6570天不僅僅是成人生活的預備,孩子應該享受大自然賦予他的童年生活,身心的健康發展才有可能。現在我們的教育有一個誤區,認為孩子的現在只是為了他的將來,從而忽略孩子當下的、自身個性的成熟和作為孩子的各種需要。家長玩命讓孩子上好的幼兒園,上重點小學……結果孩子還沒上學就厭學了,考幼兒園比考研究生競爭還激烈。為了孩子的未來而犧牲他們的現在,是違背孩子自身成長規律的,結果是為孩子的發展制造了障礙,使其偏離正常軌道。

再其次,兒童是弱小的、不成熟的人,是特殊的權利主體。孩子從出生的那天起就享有除選舉權、被選舉權、婚姻自由權之外的所有公民基本權利,同時還享有不同于成年公民的、受到特殊保護的特殊權利。對兒童給予特殊保護是全社會的責任。

最后,兒童是獨立的人,不是成年人的附庸和實現自身理想的工具。孩子有自己的思想、需求和自身成長的特點和規律。孩子到了一定年齡,對自己的事有了主張,他就有發表意見的權利。實際上,成年人為孩子所做的一切都是為孩子成長提供支持、創造條件,而不能代替孩子的成長,也不應當把成人社會不適宜孩子的東西強加給他們,因為孩子不是成年人的附庸。就家長來說,無論有多么正確的觀念、掌握了多么科學的方法,付出了多么大的努力,如果不能夠作用于自己的孩子,不被孩子所接受,全都無濟于事!

期待兒童權利的概念深入人心

“可惜現實生活中,這些簡單的道理不僅常常被家長們忽略,而且還被家長們排斥。”關穎嘆了一口氣說,比如有的家長說“小孩子有什么權利呀,還不是得聽大人的”,還有的說“現在的孩子就夠難管了,再讓他們知道自己有那么多的權利,更得翻了天了,我們當父母的怎么玩得轉呀”。即使是家庭教育的指導者、研究者,也未必意識到“尊重是愛和教育孩子的前提”。關穎強調說:“沒有尊重的愛是讓人痛苦的愛,沒有尊重的教育不是真正的教育,甚至會傷害孩子。尊重什么呢?我認為就是尊重孩子的權利。對父母來說,尊重和保護孩子的權利,是撫養教育孩子的底線和基本內涵,也可以說是家庭教育的起點和歸宿。”

“孩子不是個人的財產,他是獨立的主體,是國家的、是社會的,是有自己獨立的主權的,可惜這一點許多家長很難理解。”童小軍指出,兒童權利中受保護權被忽視首當其沖,比如肢體虐待、精神虐待、網絡虐待、媒體虐待,隨處可見;其次是參與權,理解起來不難,但是家長往往不知道如何培養孩子參與的能力;再其次是發展權,家長的理解比較片面,過于重視智力發展,忽視其他方面的發展。

童小軍呼吁說,家長要在孩子“全人”、“全程”健康成長的理念上達成共識,要在家庭教育指導中避免有損兒童權利的言行,避免那些表面上愛孩子實際上傷害孩子的認知和行為。一定要加強兒童權利的研究,加大兒童權利的宣傳,宣傳要連貫而持續,內容和方式上要通俗易懂,讓兒童權利的概念深入每一個家長、教師和兒童的心中。(記者 楊詠梅 實習生 歐陽美嫻)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27