近日,“中國最年輕院士”李寧因為違紀問題被調查。

“李寧事件”向社會傳遞了一些信號:貪腐現象不僅是個人道德品質問題,也與體制機制問題相互關聯。

個人學術再高也要注意戒貪

中紀委監察部網站日前披露5所大學7名教授弄虛作假套取國家科技重大專項資金2500多萬元的事實,將“科研腐敗”這一問題再次推到了輿論的風口浪尖。

隨后,科技部對于中央巡視組巡視整改情況的通報顯示,對于審計署2012年4月審計發現5所大學7名教授弄虛作假套取國家科技重大專項資金的問題,相關部門共依法依紀查處了8人。

在這份查處名單中,“最年輕院士”李寧格外引人注目。由于違反了《中國工程院章程》中“當院士個人行為涉及觸犯國家法律,危害國家利益時,或涉及喪失科學道德,背離了院士標準時,應撤銷其院士稱號”的規定,他有可能成為首個被取消院士稱號的“兩院”院士。

“轉基因生物新品種培育”“水體污染控制與治理”“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”……這次被查處的7名教授,其研究領域幾乎都是最為前沿的重大專項課題。

而在2012年年底,候選院士、中科院地球深部重點實驗室主任段振豪因使用虛假的票據報銷差旅費、租車費等,騙取科研經費124余萬元,單獨貪污5.85萬元被北京高院二審最終判處13年有期徒刑。

金字招牌再硬一夜成為糞土

學術界“大佬”的頻頻落馬,表明這一領域的腐敗現象已到了不得不治的程度。

北京航空航天大學廉政研究所副所長杜治洲認為,一些研究領域的“學霸”,在科研項目立項上有難以想象的操縱能量,拿到項目之后為所欲為。此次反腐行動表明,學術地位是一種社會信譽,一旦信譽掃地,金字招牌也會成為糞土。

北京市海淀區檢察院反貪局副局長羅猛認為,此次查處學術權威,表明在反腐敗問題上,無論是學術地位有多高,即使是院士涉及腐敗也是零容忍,不但要依法進行懲處,還要加強對科研領域職務犯罪打擊。

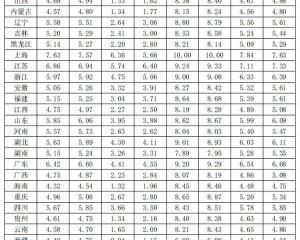

根據科技部、國家統計局、財政部去年9月發布的《2012年全國科技經費投入統計公報》,2012年,全國共投入研究與試驗發展經費10298.4億元,比上年增加1611.4億元,增長18%。另據今年兩會2013年預算執行報告,2013年科技支出2460.59億元,執行預算的97.3%。

但與之形成鮮明反差的是,中國科協相關報告顯示,從全國來說,資金用于項目本身的比例僅占40%。科技資源配置效率不高,資金使用違規違紀現象屢禁不止。

一位受訪的中科院院士認為,以一個項目多頭申報經費為例,有時可能因為違規人員“迫不得已”,單一渠道的經費不足以維持項目的正常運行,而科學研究本身充滿未知和不確定因素,比如需要調整增加一臺儀器設備而增加預算,往往需要很長的申報周期和到貨周期。

羅猛認為,在主觀方面,科研人員面對巨大科研費用,認為是自己申報應該自己所有,把費用看作自留地,私欲膨脹,缺乏法律意識和學術道德。從客觀上說,隨著經濟社會的發展,我國對科研投入的經費越來越多,但是在管理機制和力度上存在一定不足,亟待完善。

體制機制不改難免重蹈覆轍

反腐專家認為,科研經費濫用情況的普遍性,表明現有的管理制度存在漏洞,相應的監管機制有待完善。

據受訪教師反映,目前大部分高校教師工資待遇較低,與動輒以萬計算的科研經費相比,工資略顯羞澀。科研經費又缺乏合理形式的勞務補貼,只能想辦法把錢報銷出來,客觀上造成了部分教師對科研經費的依賴。

杜治洲認為,科研經費預算制度存在缺陷,不能充分體現研究者的智力貢獻。應嚴格執行科研項目立項和管理規范,科研項目立項和經費使用上貫徹公開透明原則,同時推進科研經費預算合理化,比如將項目經費的一部分作為項目參與者的智力勞動預算,可以直接提取,提取比例隨著項目經費總數遞減。

受訪的一位中國科學院院士表示,據他所知,目前法律對教師、科研人員作為公司法人沒有明確禁止的規定。上世紀90年代左右,為促進科研成果轉化,政策上對產學研結合進行鼓勵。而近年的政策是對教研人員公司兼職的行為進行限制。規定一直有,但相關細節不夠明確。

受訪專家表示,如何既最大限度保證科研項目的有效運行、避免增加科研人員的管理成本,又最大限度減少“鉆制度空子”的違法行為,需要相關體制機制的進一步優化、完善。

業內人士建議,應進一步合理設計科研經費申請使用程序制度、加強管理,加大對科研學術犯罪的打擊力度,同時加強宣傳教育,以案說法、預防犯罪,讓學術領域風清氣正。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27