:“我的孩子在學校會不會遭到歧視或不公平對待?”是美國華人家長心里普遍會有的疑問。日前紐約州教育廳特別就教學形式、用語及課程內容等發出6種存在于教室內無意識偏見的指引,供家長參考,以確保子女獲得公平的對待及教育機會。 據當地媒體報導,紐約州教育廳這份指引指出,最常在課室出現的無意識歧視(或偏見)形式是教師本身潛在的排外及視而不見,指引中說,這種情形較常表現于老師們較常與男生、成績較好、能力較高的學生有交流、溝通,不論是發問、獎罰都只有這些學生的份兒,而疏忽了女學生或其它少數民族學生。這種偏見形式令某些學生失去平等的學習機會。 指引中說,教師如在課室教授孩子們以同一態度對待某類型團體,而忽略了對個體差別的認同,將會加強學生對某個種族或團體刻板印象化的危機,這也是課室偏見之一。 家長也應注意課堂活動的分組形式有否造成分化或孤立現象,例如以性別或族裔作為分組的準則。教材中如有對女生或少數民族以個別章節或部分加以討論,家長也要留心。 指引中指出,語言中更常顯現出偏見。例如經常使用“他”而不用“她”,以一“群”(Horde)或一“窩”(Swarm)來形容少數族裔,都是貶低女性及其它民族,不尊重多元文化的表現,還有一些詞語經常省略提及女性或少數民族或以為聽眾自可領會的用語,都有忽略女性及少數民族貢獻之嫌。 這份指引中也說,老師們的授課方式,還需注意有沒有偏袒或選擇性教導存在。若在教材中只選擇教授扭曲事實的資料,或只灌輸一面之辭,而忽略多面的意見,例如教授有關美國開國,只提及歐洲移民而省略非洲移民的存在,介紹印第安原住民的歷史而忽略美國政府破壞協議、驅逐他們到保留區的一段,或只提初期華人到美提供廉價勞力,但忽略實施“排華政策”及華人對美國貢獻等事實,都屬于令學生造成偏見的誤導教學。 亞美溝通社行政主任徐鷹表示,華人家長除了要注意子女的成績,也要多關心他們的上課情形,例如詢問他們的座位位置、分組組員等,保障子女受到平等的教育機會。一旦對老師的安排有疑問,應立即向校方反映。如果子女在課室長期受忽視,將會令他們的學習主動性大減,對成績也會造成一定影響。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

查看全部

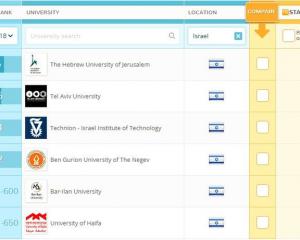

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19