近日,最早報道“留學垃圾”問題的陳鐵源通過在德國數月的實地調查采訪,歷時一年多時間首次在媒體上全景披露中國留學生在德國的“留學真相”。

茍活在德國的中國“難民學生”

科隆語言學院的中國學生狀況已經令人心痛。然而,2002年6月2日,借助科隆語言學院一位來自北京的張姓同學的熱心幫助,筆者來到德國科隆衛星城的福雷深(音譯,德文原名是“Frenchen”)。在這個地方,筆者看到的中國學生的狀況比科隆語言學院的還要糟糕,準確說是“非常糟糕”、“慘不忍睹”。

如果說,科隆語言學院的學生比正式難民的生活要好一些的話,那么,福雷深這里的中國學生的狀況簡直連難民都不如。

筆者大約是上午10時趕到福雷深一個小胡同口的一座三層小樓,從外面看,屋子很一般,很舊,倒是看不出很破敗。房子歸一個“德國校長”所有。

由張姓同學敲門,斷斷續續敲了大約30分鐘,終于有一個睡眼惺忪的男子把門開了個門縫。一進門就聞到一股霉味兒。屋里絕大多數人都在睡覺,還沒有起床。在一位名叫章豪(化名)的男同學的號召下,男女生都紛紛起床,但都是一副沒有睡醒的樣子。可是,一旦都起床了,屋里就顯得非常擁擠。

至于為什么他們遲遲不開門,經了解,主要有兩個原因:他們自己有規定,一般不會輕易讓外人進來,擔心警察來找他們的麻煩;第二,他們昨天晚上喝酒睡得很晚。還有一點的,有的同學不僅呆在德國是非法的,就連呆在這個樓里也是不被容許的,甚至是非常危險的。

一樓主要是一個客廳,大約有15平方米,還有廚房和衛生間,但都是臟兮兮的。廚房里的垃圾好像有很長時間沒有倒了,反正一個垃圾桶堆得滿滿的。過道成為他們的飯廳,飯桌與幾個大垃圾桶之間僅能放下一條凳子。屋里到處都是啤酒瓶,桌上、凳子上、地上。桌面黑乎乎的,油漬、飯粒等清晰可見。

二樓和三樓都是學生們居住的地方。每一間房子都放滿了單人床,室內剩余空間很小,再也放不下一張單人床,有的房間則放了小茶幾或簡易衣柜之類的物件。男生與女生之間,僅用一張床單隔開。衣服、鞋子、手提電腦、零食、壇壇罐罐的,滿地都是。

在這個容納一個德國家庭的房子里,最多的時候曾經住過40個中國人。現在,這些中國人每人要為每個床位每月支付225歐元。他們每人大約花費了9000歐元不等的外匯從國內來到德國東部一個叫哈勒的城市,主要是北京一家中介公司給辦過來的。他們一共有76人,分兩批來到這里的,多數來自北京、江蘇和河南。

章豪看上去是一個很精明的小伙子,他和他的哥哥一同來到了德國。他說,他們是從東部德國來到這里的,他們在東部德國一個私人語言學校里吃盡了苦頭。比如,臨走的時候,學校對他們進行了嚴格的檢查之后才放行,德國人對一個房間的檢查清點時間就超過40分鐘。如果發現物件有損毀,他們必須支付8至12倍的賠償。學校不跟學生講道理。

一個留學生說,德國人對中國人的印象,隨著中國學生的表現而越來越真實,也越來越失望。而這些留學生打著的旗號是“留學”,花著高昂的學費,卻過著難民般的生活。

根據章豪的描述,他們在東部德國的境況確實比“科隆語言學院”的還要糟糕。他們為什么要從哈勒流浪到科隆?對于這些中國孩子來說,他們離開那里有很現實的原因。第一,那個私人學校與這些學生理想的學校之間差別非常大。第二,這些學生的簽證都到期了,面臨延長簽證的問題。筆者見到他們時,他們的簽證已經到期。更主要的問題是,他們的簽證里有“貓兒膩”。

他們來到科隆是因為這棟房子的主人“德國校長”許諾能給他們延長簽證,并能找到更好的學校,前提是,這些學生得付錢,得住在校長的房子里。這樣,“德國校長”既能夠從他們身上賺錢,而且自己的房子還高價租了出去。更主要的是,“德國校長”對中國人的情況比較了解,對這些孩子采取“軟硬兼施”的辦法,當然硬辦法居多。校長抓住了這些中國學生的把柄,因為他們簽證過期就是非法滯留,只要校長不高興,簡單打個報警電話,這些學生就會麻煩不斷,甚至很快被驅逐出境。

而且,校長抓住了這些人的基本情況:第一,他知道這些人家里有錢,沒有錢也能想辦法弄到錢;第二,他知道這些人把簽證看得比學校要重要的多;第三,他知道這些人對德國的法律等都不了解;第四,他知道他們當時處于最困難的時候。

章豪說,他們抵達科隆以后,就像做賊一樣,小心翼翼。一般白天不出門,擔心碰到警察檢查他們的護照和簽證。萬不得已必須出門買東西時,都是快去快回,而且還特別小心地繞過這棟房子附近的警察局。一旦被警察發現問題,他們很可能被驅逐出境,遣送回國。筆者在采訪德國內政部官員時,他們一直回避“驅逐”一詞,只是說將他們“送返”回中國。

他們在德國前途到底如何?他們只是說,他們現在也想不了那么多,現在當務之急就是希望德國人能夠把他們的簽證給延續下來,然后再找一個學校。當然,這又得花一大筆錢。他們在不到一年的時間里,平均每個人在德國都已經花費差不多20萬元人民幣,他們的家長也意識到他們在德國留學其實是一個無底洞。

這哪里是留學?一個家境并不差的孩子為什么一定要在德國淪落為難民?

筆者在科隆曾采訪到一名專門從事中國學生到德國的專業人士李先生。李先生在德國一家媒體工作,工作之余也順便為中國學生牽線搭橋,但都限于官方的合作項目,他所做的事情也是留學中介,但他是一個個體戶。他說,即使是政府的合作項目,其目的也很簡單,那就是,培訓結束之后就回國,但是,有不少中國學生心存僥幸,想方設法留在德國。可是,一旦出了問題,他們往往又不知所措,病急亂投醫。

前科隆語言學院負責人的最后陳詞

合伙人之間因為留學產生商業糾紛,中介公司因為留學喪失商業道德。如果僅從商業角度看,這并不是什么大問題。問題的關鍵是,為了“留學”,學校、中介公司(包括留學生自己)坑害的則是一代中國青年的前途。

更糟糕的是,他們不但不能因為留學而成就一生的理想,相反,他們淪為“留學垃圾”。

2003年6月15日,筆者收到了當年科隆語言學院的一位中國負責人老畢的回復函。老畢在信中表示,自己在2002年10月份,所有學生離開科隆后,已不再搞留學業務,并且停止了與德國人的合作。不過據悉,科隆語言學院的德語教學仍在運行。

談到學生的去向,老畢說,“曾在此學習的中國學生,只有少部分有國內大學學歷的進入了德國高等學校深造。多數只有高中畢業文憑的學生雖然有的離開科隆后曾到萊比錫等地參加了大學預科班,但聽說最終還是因為學歷過低,無法取得德國駐華使館APS認證而難以進入大學就讀。有些人讀完一年德語后直接回國,或改赴新西蘭等英語語言國家留學。個別人與德國人結婚后永久居留下來。

“其中只有10來個學生被德國兩所公立職業專科學校錄取,現已學習一年專業課,明年畢業后可以拿到德國國家級專業技術資格證書,可以從事相關專業工作,或繼續申請FH大學。”

老畢補充說,部分中國學生因沒有任何升學的機會,便偷偷地“黑”下來,有在中餐館打黑工的,也有潛逃到希臘、西班牙等國等待當地難民“大赦”機會,以便合法居留等等。

至于中國學生身上出現的問題,老畢認識的一位德國ESSEN大學退休教授一針見血地指出,許多學生缺少同情心,自私、偏激、過分強調自身權益,卻又缺乏法制觀念,極易被人利用。

總之,老畢兩年來的親身經歷讓他深切感到中國的教育形式對眾多的青年學生來說可謂選擇性太小,以致許多學生及其家長出于對未來的美好期望把人生一個重要的賭注押在了出國留學這條充滿不確定因素的“華山之路”,這對于涉世不深的青年學生尤其殘酷。

德國留學垃圾全制作

第一步,買方市場:一些本不該或根本沒有資格去德國留學的人,因為他們家還有一些錢,他們想到了去德國。不管錢的來路如何,留學的買方市場就這樣形成了。還有些人是沖著占德國便宜的想法去的,認為在德國上大學不要錢,現在先吐血是寄希望于將來。因此,很多很有潛力的“留學垃圾”自然會被吸納進來。

第二步,一級賣方市場:有人想花錢出國,自然就有市場,自然就有人想辦法把錢從那些孩子或孩子家長身上掏出來,中介人或中介公司應運而生。當然,他們也會提供一定的服務,至少能讓他們跨出國門,留學的買方市場也就產生了。國內中介把學校說的天花亂墜,而且信誓旦旦。筆者所采訪到的絕大多數學生都對中介公司恨之入骨,但這里也有市場規律的作用,僅僅痛恨中介是不全面的。

第三步,二級賣方市場:幾乎所有的中介都有一個共同點,他們所說的和所做的都是限于國內的,但是,對于國外的情況,他們或許知道不多,或許明知有問題但不向學生明示,為的是把錢從別人口袋里掏出來,中介必須有求于學生。在一級賣方市場上,賣方是處于被動地位的,其實買方也處于被動的、被騙的地位。在中介看來,只要把留學生送出去,交給德國中介或德國學校后,其一級賣方市場的使命就完成,而且把未來的問題和責任推得一干二凈,那么,二級市場也就堂而皇之地出現。這個二級市場就是與國內中介“聯袂主演”的國外中介或學校。

第四步,超級控方市場:中介把學生交給德方之后,就形成了由賣方控制的買賣關系新階段。通過中介到德國留學的都有一個共同特點:由德國的學校或德國中介通過控制簽證而控制學生,而二級賣方市場上,賣方明顯處于主導地位。這些對國外幾乎一無所知的學生當然是弱勢群體,他們只能任憑德方操控,有良知的,還跟學生講道理;沒道德的,就對學生采取蠻橫手段,對于品行不佳的學生,德國人更是有辦法對付。一旦學生與校方關系不協調就會出現種種問題。

識別德國野雞學校

把一個“職業學校”翻譯成“學院”,似乎只是一字之差,但害人太深了。可是,據筆者最近了解,許多中國的中介機構并沒有接受這種教訓,這種“翻譯錯誤”之游戲可以說是愈演愈烈。

最近發生了一件觸目驚心的事情:一所不萊梅港的“大學”在中國和德國大招其生。由于他們招生的對像直接是中國的高中畢業生,學費又不是很高,并獲得了當地移民局的支持,短時間內,就至少有200多名學生報名。在德國,有許多由于DSH語言考試或預科學校種種門檻一時難以跨過的中國年輕人,也為其所動,支付了幾千馬克(1歐元約合2馬克),到那個“大學”去了。

這個學校的德文名稱叫“International College Bremer?haven”,網址是:www.icb-bremerhaven.de。在中國的所有宣傳材料上都用黑體大字寫著其中文名稱是“不萊梅港國際大學”,定位成“一所私立的國際應用技術大學”,入學資格是“擁有高中文憑,年齡不超過30歲者”。所謂“應用技術大學”,是德國Fachhochschule的中國正式譯名,一般中國學生都稱之為“高專”。

可是,打開這個學校自己的網站,在其英文版的“重要信息”一欄中,明確地寫著,“本國際學校既不是大學也不是高專”。這段話在德文版的“國際學校”一欄中是這樣寫的:“本學校不是公立的大學或高專,而是一個私立的繼續教育機構。”而且,網站里在德文和英文里都用全部大寫特別強調了“不是”這兩個詞。

在這個網站德文版的“International College”這一欄的最底下,還寫著這么一段話:“國際學校的畢業考試并不能使您獲得進入德國某個大學或高專學習的資格”。

很清楚,這個學校不僅不是高等院校,而且學生在那兒畢業后也沒有資格進入德國高等院校!

“繼續教育”是德國介于普通教育和高等教育中間的一層。“繼續教育”分為兩種。在德國的職業學校中,既有屬于普通教育的職業教育,也有屬于“繼續教育”范圍的,比如所謂的職業專科學校。職業專科學校畢業后,不僅得到一種職稱,而且能獲得上德國高專的資格。

另一種“繼續教育”就是不萊梅港那種,在一個學校里可以學到知識,但不能夠進一步進入高等教育領域深造。這種學校在德國有90多家,這是一種未經國家認可的、不屬于高等教育范圍的學校。也就是所謂的“野雞”大學。

最近在德國留學市場上出現的“翻譯錯誤”又豈是獨此一家?國內有一個關于德國漢諾威附近的“柏林都學院集團”的留學項目也在廣為宣傳。筆者怎么也找不到這個“柏林都學院”的德文名稱。幸虧有關宣傳材料中有些詞是有德文為證的。比如,畢業文憑是“通過國家考核的計算機助理”,對照一下德文,就清楚了,這個“柏林都學院”實質上是一個私立的職業學校,而絕不是“學院”。

國內還有一個項目叫“歐洲學院組織沃爾姆斯分院及弗蘭肯塔分院”。歐洲學院其實應該翻譯成“歐洲學校”,在德國幾乎每個大一點的城市都有,以語言教育為主,兼搞一些職業培訓。而沃爾姆斯“分院”和弗蘭肯塔“分院”,經考證,同樣是私立職業學校的性質。

還有一個叫慕尼黑伯尼迪克國際學院的。據考證,德文應該叫Benedict,同樣根本就不是什么學院。

把“學校”翻譯成“學院”,這絕不是一個筆誤,很清楚,這是一種欺騙行為。

對外語欠缺的學生和望子成龍的家長來說,怎樣判斷一種宣傳是否是真實的呢?怎樣確定某個學校確實是理想的港灣呢?在此提供幾點建議:

你可以到德國官方網站,比如德國聯邦科研部委托“德國之聲”(德國官方媒體)新開通的www.campus-germany.de去查詢(有中文版)。德國所有國家認可的公立和私立大學、高專都列在了這個網站里。遺漏的可能性很小。另外,你最好看看有關學校的網站,必須要認識幾個詞,比如“高專”、“大學”是怎么寫的。如果有關學校自稱是高專或大學,那么應該問題不大,德國學校一般不敢瞎說。還有,私立的高專也并非都是國家認可的。這點最好也要問清楚。

你要看清楚,一家稱為高等院校的德國學校,最終提供的是什么學位,德國國家認可的學位有大學的碩士、文科碩士,高專碩士,相當于高專碩士的英美式學士和英美式碩士,醫學和法學有國家考試這種學位,藝術院校的學位有其他說法,就不在此一一列舉了。

如果你進入的是職業學校,一定要事先問清楚,讀完后是否能夠直接獲得上高專或大學的資格。像巴伐利亞那個賓館學校提供的學制,就還差一層,也就是說,那里畢業了后,還必須再上某個職業學校的高級班,才有資格進入高等教育領域。

如果是預科學校,一定要事先得到某個大學的入學(預留位)通知書。也許有人會保證你,現在沒有大學收你,但這家預科學校畢業后,能幫你找到一個大學。那你可別輕信。所有公立的預科學校,都必須先有了某個大學的入學通知書,然后通過考試才能進去。私立的預科學校,有的只是自稱的,少量是國家批準的。如果在進去之前沒有初步落實“下家”,恐怕就難說了。真到了你畢業的時候,這個學校的說法可能就不一樣了。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

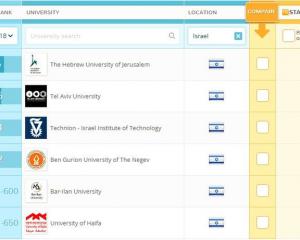

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19