一條“紅線”:在3年左右的培養周期內,一名導師門下博士碩士總數平均4人,極特殊情況下也明令不許超過9人;一項制度:學生可以換導師

去年8月中旬,站在韓國首爾舉行的全球IDC年會宣講席上,中科院研究生院數學科學學院在讀博士周雨陽感覺一陣幸福的眩暈。

周雨陽宣講的論文,在會議的評審委員會上獲得了綜合評分9分(滿分10分)。而能夠像她一樣有機會出國參加類似高水平國際會議的中國在讀研究生,屈指可數,更不用說有這樣的驕人成績了。

更大的成就感,源自這篇論文從醞釀到投稿的“高效率”。

周雨陽回憶,去年5月,自己突然對于研究領域有一個新的設想,第二天一大早,在導師郭田德辦公室的小黑板上,兩人比畫了一個上午最終確定這個方向可行。此后,周雨陽與導師先后討論了10多次,“攔路虎”一一被及時化解,論文很快成型,導師在審稿中甚至糾正了一個副詞的錯誤。

僅僅一個月的時間,周雨陽投出了這篇論文,很快傳來被錄用的喜訊。之前,周雨陽一篇論文出爐的周期是四個月。

周雨陽說,“這樣的奇跡”離不開導師始終留著的“那個小門縫”——只要不出差沒有會議,這位數學科學學院的執行院長辦公室的門總是半開著,學生們可以隨時推門而入,一場熱烈的討論隨之展開。

能夠與導師高密度討論的背后,是周雨陽同門的稀少,“碩士博士一起,總共才7個,而且還有兩位副導師。”

周雨陽在有的高校里讀研究生的同學可沒有這么好的“運氣”,一般導師門下少說也是一二十人,多則四五十人以上,有些導師甚至連學生名字都叫不出,導師個人能力再強,能分給單個學生的時間也終究有限。

中科院武漢物理與數學研究所在讀研究生胡子龍,還結合自身實際算了筆賬:在中科院研究生院每個導師平均一年招一個學生,而自己在武漢地區高校讀書的同學的導師差不多每年都招五六個學生;在中科院每個學生平均每天占用導師一個小時沒有問題,但是在高校每個導師名下幾十個學生,導師連軸轉也轉不過來;如果每個導師能夠申請和在研的項目數量差不多,在中科院可能一個學生就能分到一個項目,而在高校就只能是幾個同學同時擠在一個項目上。

這也正是高校研究生擴招以來備受詬病之處:學生所能分攤到的導師資源大大減少,師生互動也如同攤餅一樣被迅速地攤薄,傳統贊譽的密切師生關系也被過分地稀釋。

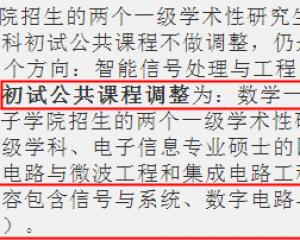

為確保培養對象獲得充裕的導師資源,中科院研究生院目前的師生比僅為1∶4,始終把握一條不可逾越的“紅線”:平均下來,在3年左右的培養周期內,一名導師的在讀研究生總數明令限制最多不許超過9名。

郭田德教授對此深有感觸,有全國很多知名學府不錯的畢業生專門要投考自己所在學院一些院士的研究生,也有院士因為指導能力較強、加上研究課題需要也提出想多帶學生,但在這個學院導師一年只能招一名學生,院士也一樣;如果哪位院士今年加一個名額,明年就一個都不給了。“都是這個領域里最好的導師、最好的學生呀,但也沒有辦法,規定在那里!”

數據顯示,與我國經濟社會需求及前些年研究生規模逐步擴大的背景相適應,中科院研究生院目前的在讀規模已超過3.7萬名,約為2000年的3.7倍,這一規模在全國乃至亞洲已是最大的。

但若把目前中科院研究生院的9479名研究生導師與3.7萬名學生平均,實際上每位導師名下平均只有4名在讀研究生,即使許多熱門學科專業的個別院士、“百人計劃學者”等骨干導師,因為培養能力和科研任務需要,也最多只可增加1至2個指標。

事實上,大約從2005年起,中科院研究生院的博士生招生指標增長就基本停滯,年均增長不到1%。

招生指標本來稀缺,導師有時還要面臨“被炒”的壓力。

早在2002年,遺傳發育所一位博士生入學不久就申請辦理退學手續。因為他發現自己的研究工作與原來的想象完全不同,因此喪失了興趣,他寧可回家隨父母種地也不愿意再繼續學業。

針對這一情況,研究所的領導給他提供了相關信息,希望他能夠通過再選擇,找到感興趣的研究領域。通過老師介紹,他對所里引進的“百人計劃”學者——楊維才博士所從事的研究領域很感興趣。于是這名學生很快辦理了轉導師手續,并順利完成了學業。畢業時還獲得了院長優秀獎。

這就是遺傳發育所在學籍管理中增設的轉導師機制。他們發現在研究生培養過程中,研究生按照入學時選擇的研究方向來完成學業的方式,存在許多弊端。比如這一群體主要是大學畢業直接報考的研究生,在選擇研究方向時對某些領域還不十分了解;有的研究生與導師之間性格、脾氣等相差甚遠,給學習、科研乃至交流都帶來一定難度;某些新建立的交叉學科需要培養跨學科的人才等。

而今,每一位中科院研究生院的學生在入學時都能從人手一冊的《學生必讀》中找到這樣的條款:“轉導師機制”,其中還給出了更加人性化的細節:“專業方向也可以二次選擇”。而且在操作過程中,學生只要有充分的理由就有充分的自主權,換導師不需要原導師的簽字。

周雨陽也是其中的受益者之一。

剛進校時,她隨很多師兄師姐選擇了無線傳感器網絡方向,覺得其中的實際應用價值很高,市場前景可觀,但讀了一年下來,她發現其實自己當初忽略了一些重要的東西,比如自己的學科背景上一些知識存在欠缺。

申請很快獲得導師的理解和同意,她順利轉向圖像處理與模式識別技術,現在已經開始為畢業做準備。

教授們夜里來上討論班,與學生“一對一”:“路燈下,他們歸程中推車的背影溫暖人心”

著名華裔科學家、諾貝爾獎得主李政道先生曾指出,培養科學創造和發明技術的人才,需要如錢學森先生和他求學時代的老師馮·卡門教授“一對一”的精英教育經歷。這里的“一對一”原則,并不是指導師只能帶一個學生,而是指導師和學生應該有經常充分交流的時間和機會。

郭田德教授至今清晰地記得自己在中科院應用數學研究所讀書時上討論班的情景。

當年他師從中科院應用數學研究所所長吳方教授。在讀時,只有一個師兄,甚至一兩年沒有師弟。那時,每周都有定期的討論,就兩個人,郭田德在臺上講,吳方在臺下點撥,一談就是半天。碰上下雪天,吳先生就推著自行車從蘇州街走半個小時回海淀黃莊的住處。

在中科院,這樣的場景一直延續至今。

郭田德教授的7名學生被分為兩組,每組每周定期一次討論班。而作為學院管理者,他還發現:“很多教授夜里來上研究生的討論班,路燈下,他們歸程中推車的背影溫暖人心。”

細心的郭田德教授甚至發現,在院長郭雷院士的辦公室里,日程安排的小黑板上,總是特別標注著給研究生們上討論班的時間。這位有著全國人大常委會委員、全國青聯副主席等多重身份的數學家,即使臨時有事無法參加討論班,也會換個時間專門補上,“不會就這么沒了。”

中科院“百人計劃”入選者唐國平教授對此亦有很深體會:“年輕人不缺少創新的火花,但是如果沒有及時的交流點撥,一個好的成果就會失之交臂,不少人往往有這樣的遺憾,可能等到很多年后才會發現它的重要性,但此時或許已經是別人的成果了。”

采訪曾經在英國學習、工作了17年的中科院武漢物理與數學研究所博士生導師唐惠儒時,記者發現,他的辦公室門口就是研究生學習的集中場所,只要不出差就可與學生天天“面對面”,常常“一對一”。他認為師生間應該是相互尊重的平等關系。對于每個導師帶學生的數量,他強調:“不要總是攀比規模,而要分析自身承擔的科研工作和指導能力能夠需要多少。”實際上,他于2005年入選中科院“百人計劃”,2008年獲“國家杰青基金”,從科研實力和指導能力而言,完全可以承擔更多的博士指導和培養任務。

“老師應該把本學科前沿的問題列出來,把握科研的方向,讓學生根據自己的興趣來選擇。如果完全由學生來選擇,學生可能無法把握方向;如果完全由老師來選的話,學生則可能失去興趣。老師應該根據學生自身特點、不同學生在本科階段培養出的不同能力,來進行引導。”對中科院高能物理所張新民研究員而言,“一對一”很重要的內涵就是因材施教,而在他的心目中,中科院研究生教育最本質的特色是:“注重科研,多數導師一年帶一個學生。”

中科院地理科學與資源研究所王勁峰教授這樣介紹他的“一對一”經驗:“我定期每兩周召集一次討論會,除非有特殊的事情或者出國,都盡量將其他事情推開。”師生間溝通的方式也不僅僅局限于此,“經常有國內外同行和已經畢業的學生來訪,大家會一起吃飯,相互交流和認識,是非常開心的事。”

在中科院,這樣的導師、這樣的境界、這樣的場面,比比皆是。

記者查閱教育大辭典發現這樣的定義:導師制又稱導師負責制,是由導師對研究生的學習、科研、品德及生活等各方面進行個別指導并全面負責的教學管理制度。看來,導師負責制的本質就是兩條,一是個別指導,二是全面負責。而這兩條都離不開“一對一”。

導師資助制,源于學生參與了導師的科研項目并付出了勞動,源于科研任務,導師給予資助;導師負責制,源于學生需要教育和引導,源于育人,導師要對學生身心發展負責。通過“一對一”,導師和學生實現深度交流,可謂教學相長。在這里,導師資助制和導師負責制、科研與教育得以辯證統一。

遵循高水平科研與高層次人才培養相互促進的理念,系統化地構建和諧的師生關系,為研究生培養提供了強勁支撐,中科院研究生院人才培養呈現了優良的質量。

據馬石莊副院長介紹,1999年至今,在教育部組織的“全國百篇優秀博士論文”評選中,中科院研究生院各培養單位共入選181篇,為全國研究生培養機構之首。從2003年到2008年,中科院研究生院的博士碩士研究生單獨或參與發表論文147261篇,被SCI收錄的有54000多篇; 1978年以來,共計為社會輸送了近9萬名博士、碩士生。目前博士生就業去向中,只有15%留在中科院內,85%直接輸送到社會,成為高校、其他科研機構、企業、機關等不同行業的高層次重要人才資源。

2005年,國內首個《中國研究生教育評價報告》給全國研究生院打分排名,中科院研究生院總得分,位列第一。南方一家教育評估機構對全國研究生院進行評估,連年將中科院研究生院評為綜合第一、理科第一。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19 交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10

交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10 2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06

2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06