“禮”、“義”相待的傳統

中國戲曲因其古老神秘的傳統而富于魅力,中國戲曲的傳統又總有抹不開的東方色彩。

但是,不同的發展環境與文化背景,京劇也有自己獨到的傳統特點,“禮”、“義”二字便是京劇傳統最大的特色。“禮”包含了“忠”與“孝”;“義”包含了“節”與“廉”。“禮”的核心是尊師;“義”的核心是愛徒。師徒相承的傳承制度是京劇得以流傳下來的保證。

初進戲班的人都要拜師,拜了師就序了輩分,先拜師的是師兄,后來的是師弟,沒有年齡大小之分。在傳統的京劇戲班中,拜師以后,師父就成了“圣人”,擁有絕對的權威。“一日為師,終身為父”,所有的尊崇,都在師父身上。行過拜師禮之后,徒弟的父母便將孩子的身家性命托付于師父,只要能成“角”,要打要罵悉聽尊便,一切全由師父安排。徒弟對于師父的教導和意志是絕對不能違背的,師父打罵、體罰徒弟也是天經地義的事,即便是徒弟的家人也不得過問,甚至因而出了人命也沒有人去告官。徒兒對師父不僅是一種行為的服從關系,在大多數情況下,還存在很強的人身依附關系。

當然,這樣的關系并不是單方面的,在徒弟以禮對待師父的同時,師父對徒弟就有“義”,須將自己的技藝精華傳授徒弟,對其中的佼佼者更要善于發現、選拔和培養,循循善誘,使科班后繼有人,長盛不衰;對于嗓子壞了而不能再唱戲的徒弟,師父就要盡力安排他們敲敲小鑼,有的去學化妝、服裝、道具等。總之,要給“出路”,給“活路”。

李紅賓回憶起剛剛拜師的時候,深有感慨:“那時候師父的確嚴厲,就像電影電視里看到的那樣,甚至還會非常嚴厲地打罵,父親看到我訓練受的苦都流淚了。但是師父嚴也是為了我們的將來,這份師徒情其他人是理解不了的。直到現在,九十多歲的老先生還會親自來給我的演出捧場。”可以說,這師徒二人一朝行過拜師禮,這一輩子的緣分就此結下,而京劇也就在無數個這樣的緣分中傳承下去。

京劇作為國粹,其影響力是超出地域局限的。在京劇劇種內部,弟子滿天下,師父的影響和威望要高得多,在京劇以外的劇種中,也會享有極高的聲威。這些京劇界的“宗師”、“泰斗”甚至能夠成為世界級的大師,其影響力是不可抗拒的。在困難時期,京劇大師不僅會關心、接濟本門的弟子,也會義不容辭地周濟“外人”。這種禮、義的廣泛程度是其他任何戲劇所不能及的。

京劇傳承有新變

京劇最大的特點就是它的包容性,善于汲取他家之長,“海納百川、有容乃大”是其真實寫照。比如,昆曲中的《游園驚夢》、吹腔《奇雙會》及一些民歌小調如《小放牛》等元素都融進了京劇的大家族中。這決定了它在傳承方式上也會集他人之長,為己所用。

李紅賓所走的路讓我們看到了京劇在傳承上慢慢發生的變化。從最初單純的師徒傳承逐漸出現了更多新的形式,其中校園傳承最為惹人注目,也備受爭議。如今,師父不再享有過去那種絕對的權威,與徒弟之間的人身依附關系也有了改變。傳統的“師徒傳承”中糅合了“校園傳承”的新模式。

所謂校園傳承其實就是由師徒關系到師生關系的轉變,戲劇院校紛紛建立。楊少春說:“在戲曲學校學習京劇,學校老師教的是一種規范,可以看作是對學生的一種啟蒙,這樣的教育還是很有必要的。”

但是校園傳承也有自己的問題。由于學校中大多數老師長期從事教育工作,相對地,在實際表演方面經驗沒有一線演員豐富。具有豐富經驗的京劇演員很可能不能將經驗提升到理論層面,從而造成學生學到的東西與實踐有明顯脫節的痕跡。“如果學生在戲曲學校學習理論知識之前,具備一定的實踐基礎,這樣更有利于理論知識的吸收與運用。”楊少春說。

這時“師徒傳承”也就顯現出自己的優勢。李紅賓結合自身的經歷認為:“京劇是一門口傳心授,需要潛移默化的藝術,如果單純只是在課堂上講授理論知識,并不能幫助京劇的傳承。像我們武生的藝術,一抬足,一伸手,都是對人物的刻畫,代表著人物的心理。這些必須跟著師父一招一式學習。老先生也許連自己的名字都不會寫,但是他教的都是他這大半生在舞臺上一點一滴的心血的總結。”

針對這一問題,楊少春建議:“戲曲學校畢業以后還要‘投師訪友’,根據個人的特質與喜好來拜師。同時對于學到的東西要懂得‘死學活用’。”他認為,這種拜師的形式本身就是有益的,因為師父直接傳授的是第一線的演出技巧、方法以及對人物的體會,是自己畢生的對藝術的提煉,實質上是一條傳承的捷徑,避免了學生自己再去摸索而浪費時間與精力,站在巨人的肩膀上能夠看得更遠。而“死學活用”,就是在學校掌握好理論知識,將精華吸收。在這樣的基礎上才能自如面對不同的觀眾,對人物采取不同的處理方法。

其實,對于京劇的傳承,師徒更為關心的是:傳承由傳與承組成,必須先把前人寶貴的精華繼承下來,才有繼續發展的空間。李紅賓不無痛惜地說:“我師父的師父也許會幾百出戲,到我的師父會幾十出戲,然而到我,就是幾出戲了。我學的是武生,可是演來演去就是那幾出,這不是更殘酷的事嗎?”

毋庸置疑,京劇是“國粹”。所謂國粹藝術,是一個民族情感的結集處。這種藝術一定要有深遠的根源、長久的發酵、廣泛的流傳、深厚的底蘊、相當的高度。這兒漂流著這一民族的人的氣息,回味著這一民族的人的味道,散發著這一地域的氛圍,游蕩著這一塊天空下不能替代的季候風。對這一國粹的繼承與發揚,如何與現代社會更好地結合起來,路在何方?這真是一個值得深思的問題。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19 交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10

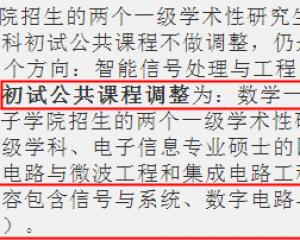

交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10 2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06

2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06