讀博士,當時(1986年)是清華找到了我,而不是我找他!如果不是他們找我,我沒有想過讀博士的。———中國第一個“論文博士”徐大懋

正式答辯之前有一個預答辯,接受幾位導師的提問,而正式答辯則設在清華大學一間大教室進行,底下座無虛席。中央電視臺也來全程錄制了答辯過程。———徐大懋用“輝煌”二字形容自己的博士論文答辯

“論文博士”本身是好事,但目前社會追逐學歷蔚然成風,高校已經無法獨善其身。———復旦大學教授葛劍雄

如果不加以控制,使論文博士的招生工作蜂擁而上,會造成積重難返的局面。在“論文博士”試點工作取得重大成果前,為保證博士生的入學質量,不宜大面積開展此工作。因為少數研究生招生單位,不顧及博士研究生的招生質量,把‘論文博士’變為‘人情博士’、‘權力博士’和‘金錢博士’,把招收‘論文博士’工作變成了降低要求的代名詞。———1999年《同濟大學學報(社會科學版)》論文《關于“論文博士”的招生、培養及教育》

“讀博士,當時(1986年)是清華找到了我,而不是我找他!如果不是他們找我,我沒有想過讀博士的。畢竟當時我年紀這么大了(其時他51歲)”。昨晚(5月10日),中國第一個“論文博士”徐大懋接受南都記者采訪時如是回憶。徐大懋沒想到自己會因“論文博士”這個頭銜突然間“暴得大名”,其實他早就名聞天下了———1997年他當選中國工程院院士,2010年,胡錦濤總書記考察嶺澳核電站時,還專門和這位院士校友嘮家常并合影。然后此次記者找到他,卻是因為另外一個名字———徐景顏。

“誰是徐景顏?”5月1日20:37,盡管是在假期正酣時,清華大學法學院博士生王進文這條發在新浪的微博依然在短時間內被轉發了2079次,直指高官高學歷獲得的質疑成為了一道刺激“微博憤青”神經的新漣漪,“今天一老師告知,山東省國土資源廳一把手正在清華大學法學院讀博士。聽聞大驚,我立查詢。2010級確實有位徐景顏,竟是我同班同學!但詢問同學均說從未見過,故推測可能為在職。”王進文在微博中憤憤不平地告誡母校:“勿濫發文憑,危害一方!”網友評論也一面倒地站在王進文一邊,有網友幽默地“同仇敵愾”道:“哥們兒,有些事你懂的。”

事態以慣有的網絡傳播形式失控式擴大,很快,教育部表示將對此核查處理。清華大學法學院黨委副書記廖瑩也站出來辟謠:山東省國土資源廳廳長徐景顏確實是該校法學院在讀博士生,但他并非全日制博士生,而是“論文博士研究生”,學校對其培養方式不同。因此,徐景顏與“全日制博士生”王進文并非同班同學。

如此解釋,并未獲得一眾網友的認同。新浪微博ID為丁道勤的網友發了一條微博駁斥:“2008年,國務院學位辦副主任郭新立表示,中國并不存在所謂的論文碩士和論文博士。若發現,教育部‘決不手軟’。”而清華大學法學院黨委副書記廖瑩在“辟謠”中卻聲稱“徐景顏所在的班就有10多人是論文博士,多為政府機關或一線工作人員,也有國企人士。”

中國到底有沒有“論文博士”?“論文博士”是否變形淪為了“進修”“鍍金”的捷徑?在國際教育界備受推崇的“論文博士”此番在中國的“虎落平陽”究竟是這一培養模式之過還是中國教育制度之錯?

諸多焦點疑問,南都記者通過多方調查隨讀者一起剝繭抽絲。不可否認的是,不管結論如何,圣潔的象牙塔已然被“論文博士”這個網絡熱詞推向了“權錢結合”、“學術腐敗”的風頭浪尖。

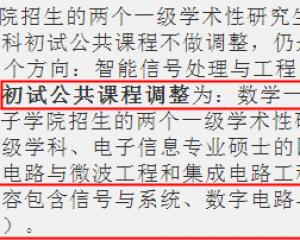

中國“論文博士研究生”的由來

我國授予具有研究生畢業同等學力人員碩士、博士學位工作始于1985年。根據《中華人民共和國學位條例》規定,具有研究生畢業同等學力,學術水平或專門技術水平已達到學位授予標準的人員,向有關學位授予單位申請碩士、博士學位。符合條件者經過一定的程序可以獲得相應的學位。

1986年,原國家教育委員會印發的《關于改進和加強研究生工作的通知》明確提出,“為了盡快開辟一條培養具有高水平的實際工作者獲得學位的渠道,要擴大在職人員申請學位的試點”,其中,就包括“論文博士”,條件是“凡在完成本職工作任務的前提下,通過本人的工作實踐和刻苦自學鉆研,在教學、科研或專門技術上作出成績,提高了業務、學術水平和科研能力,可按照國務院學位委員會‘關于在職人員申請碩士、博士學位的試行辦法’,向具備條件的學位授予單位申請‘論文博士’”。同年,經時任國家教委主任李鵬批準,清華大學率先在全國試點招生“論文博士”,接受在職人員申請博士學位,當年一口氣就招收了17名。徐大懋即其中之一。

中國第一個“論文博士”的自述

面對南都記者的采訪,徐大懋用“輝煌”二字形容自己的論文答辯———

“正式答辯之前有一個預答辯,接受幾位導師的提問,而正式答辯則設在清華大學一間大教室進行,底下座無虛席。”徐大懋對當年的細節歷歷在目,“當時場面真是出乎我的意料,還來了幾位學術上的大人物”。徐大懋向記者強調,“中央電視臺也來全程錄制了答辯過程。”

在一旁的徐大懋太太插話告訴南都記者,“事后在東北老家我們還看到了這個節目。”

徐大懋這個中國首位“論文博士”稱號的獲得,有點誤打誤撞。1986年,清華大學熱能系的蔣滋康老師找到他,希望他能來清華讀博士,徐大懋想都沒想就以工作太忙拒絕了。讓1983年就升任哈爾濱汽輪機場總工程師、技術副廠長的他放下手頭的工作回頭去讀書,的確不太可能。而出人意料的是,當時清華給予的答復卻是:不用來上課。面對“天上掉大餅”的如此好事,徐大懋欣然同意。隨后徐大懋參加了包括數學、英語等科目在內的考核,“主要以口試為主,”徐大懋回憶道,“考官是清華的幾個導師。”

徐大懋告訴南都記者,他一年之后便完成了博士論文,論文的具體題目已記不太清,但內容就是平時工作的經驗總結。不過記者查到他的論文,叫《大功率汽輪機通流部分的設計》。

徐大懋說,學校經過討論同意其提前畢業,所以1987年他便被清華大學授予工學博士學位,是清華大學招收的首批17個“論文博士研究生”中第一個拿到博士學位的,成為我國以博士研究生畢業同等學力申請到博士學位的第一位“論文博士”。

徐大懋向南都記者坦言,自己從沒在清華上過一天課,但經常和導師們交流。他當時的導師即時任清華大學副校長倪維斗(中國工程院院士,動力機械工程專家,曾任中國能源學會會長)還曾親赴哈爾濱指導過他,“還去過我家呢”。

雖然清華大學第一步就邁得不小,但徐大懋的博士學位并非“走過場”。從徐大懋的簡歷即可窺探一二,在攻讀博士學位之前,他就在該領域取得了一系列成果。徐大懋1983年出任哈爾濱汽輪機廠任總工程師、技術副廠長,評為高級工程師。其領導設計并出口巴基斯坦的21萬千瓦汽輪機達到國際水平,獲國家機械委技術進步一等獎。1997年當選為中國工程院院士。

徐大懋的案例完美詮釋了“論文博士”的初衷,即“為具有多年工作實踐經驗并已做出突出成績的大學本科或碩士畢業生,基本達到碩士或博士學位水平,又離不開崗位的在職人員提供了一種特殊的獲取學位的方式。”

對于推廣“論文博士”的目的和意義,清華大學研究生教育改革實驗組曾撰文表示,目前國民經濟建設第一線的科技人員,比較熟悉計劃經濟體制下的生產和管理,對計劃經濟下的商品生產和市場競爭,在理論和實踐上,尚缺乏準備,他們不同程度地存在著知識老化現象,迫切需要更新知識,特別是在一些擔任技術攻關的骨干人員中,對掌握最先進的科學知識、技術手段和經營管理的要求更為迫切。

據教育部一位官員介紹,中國“論文博士”的創立是為能夠多層次、多渠道、多形式培養高級專門人才。《清華大學研究生教育研究》(2009年)刊登的清華大學研究生院時任副院長林功實訪談中,其強調“論文博士”的申請條件必須是“具有多年工作實踐經驗并已作出突出成績的大本或碩士畢業生”。

即使在目前該校研究生招生網上公布的《清華大學招收“論文博士生”工作實施辦法》,亦對申請資格明確要求“在本人所從事的學科或專門技術上取得了優異成績,在國內外核心刊物或重要學術會議上發表過一定數量的研究論文。本人獲得過國家級、省部級科技成果獎勵。具有從事科學研究工作的能力,已作出具有創新性的成果,基本達到或接近博士水平”。

按“規定”,論文博士門檻到底有多高

清華大學法學院黨委副書記廖瑩辟謠時稱“像徐景顏這樣的‘論文博士’第一年每月只需集中學習兩天且都安排在周末;第二年專門做論文研究,不需要上課。”輕松的攻博模式讓網友誤讀成“論文博士”變相淪為官員進修、“鍍金”的捷徑。

事實上,“論文博士”并非不經任何審核考試,門檻也遠沒有網友們想得這么低。據中央教科所所長袁振國介紹,“論文博士”也要通過部分考試。即使在試點之初的1986年亦不例外。據資料顯示,1986年,清華大學招收的第一屆論文博士是組織了入學考試的。事先由導師負責調查或審閱材料,考查其業績、學術水平和科研能力,并寫出書面審查報告,然后由3到5名專家教授組成考試小組,以筆試或面試的方式,考查其業務水平。對于外語水平,允許通過其譯文或用外文撰寫的文章、報告等考查。

《清華大學招收“論文博士生”工作實施辦法》中對選拔程序亦有明確規定,包括“個人申請”、“導師審查”和“研究生院審查”多個環節。其中,導師審查環節有權利要求申請人“參加博士生統一入學考試或參加部分科目的考試”。

按照國際教育界慣例,“論文博士”可以憑借“在科學或專門技術上作出突出成就”免試入學,在這一點上,中國的“論文博士”門檻更高。但相比普通博士生而言,“論文博士”的魚躍龍門還是容易得多。大多數高校針對博士生的入學統一考試除專業課外,還設有英語考試。如果跨專業,部分學校還要求考核政治等科目。即使在職博士在考核尺度上亦不例外。“英語考試是卡掉很多在職學生的環節,但大多數‘論文博士’并不需要考這個”,北京某高校一位多年負責研究生招生考試的老師告訴記者。全國人大代表、湖北省統計局副局長葉青就曾因為英語成績沒過線,兩次在職博士考試均未通過。

“論文博士”的學業過程也有別于普通博士。目前我國“論文博士”包括全脫產、部分脫產、基本不脫產等三種方式。仍以清華為例,“清華大學研究生教育改革試驗組”發表在《清華大學教育研究》2009年第一期的文章中提到,“論文博士”“甚至可以完全不脫產,定時來校接受教師指導,或教師到其所在單位去指導”。如此的寬松度令在職博士羨慕不已,他們說是在職博士,但也必須在校完成一年專業課學習。

但亦有不少教育工作者則對此提出質疑:“不上課,沒有系統的學習,教學質量如何保障?”寧波諾丁漢大學校長、曾出任過復旦大學校長的楊福家接受南都記者采訪時坦言,“僅憑論文就拿博士,這是絕對不通的。因為博士是一個整體,包含一系列選拔培養過程,課堂學習不可忽視。”

論文博士如何淪為論權博士、論錢博士

據教育部一位官員介紹,“論文博士”最初的招生對象,主要是國民經濟建設第一線的科技骨干。據記者調查,截至目前,清華大學已招收413名“論文博士生”,除企業科技骨干外,也不乏政府官員,其中包括“意外走紅”的山東省國土資源廳廳長徐景顏。

葉青接受南都記者采訪時透露:“我們的干部隊伍一度強調年輕化、知識化、專業化,‘知識化’這一點往往被直白地理解為碩士和博士,造成官員們一窩蜂地去拿學位”。葉青向南都記者坦言早在12年前他就向民主黨派建議,官員自學性質的學習,不應該取得博士學位。

復旦大學教授葛劍雄接受南都記者采訪時更加地直言不諱:“‘論文博士’本身是好事,但目前社會追逐學歷蔚然成風,高校已經無法獨善其身。”中國高等教育學會副會長、上海師范大學教授楊德廣亦曾公開坦言:招收部分“特殊學生”,確實可能帶來資金和項目。

事實上對于這一現狀,教育部早已覺察。在“論文博士”試點12年后的1998年,教育部學生司2號文件明確指出,我國目前博士生招生和培養形式只有三種,即正規入學考試、提前攻博和碩博連讀,“論文博士”并不在內。1999年,時任同濟大學研究生院管理處處長的王子成、上海交通大學研究生招生辦公室主任蔣慧和上海財經大學研究生招生辦公室主任竺曼莉聯合署名在《同濟大學學報(社會科學版)》上發表了論文《關于“論文博士”的招生、培養及教育》亦寫道:此規定正是為了確保博士研究生的招生質量。如果不加以控制,使論文博士的招生工作蜂擁而上,會造成積重難返的局面。在“論文博士”試點工作取得重大成果前,為保證博士生的入學質量,不宜大面積開展此工作。因為少數研究生招生單位,不顧及博士研究生的招生質量,把“論文博士”變為“人情博士”、“權力博士”和“金錢博士”,把招收“論文博士”工作變成了降低要求的代名詞。

相比之下,“論文博士”這一“舶來品”在原產地(國外)則一直保持著“原生態”,申請人大多在教學科研領域成績顯赫,其科研學術水平已超過普通博士生。比如日本,“論文博士”專門為在職人員設立,要求極其嚴格。東京大學對此制定了17項條例,并要參加考試,“考試必須以論文為中心”。

“設立‘論文博士’是為了鼓勵在實際崗位上作出貢獻的人,把實踐經驗上升到理論的好辦法”,中央教育科學研究所所長袁振國告訴南都記者:“但審核必須嚴格。”

多校“論文博士”等在職博士擱淺

2號文件出臺后,很多知名高校也的確多年前就已經停止招收“論文博士”。“我們沒辦法保證學生的質量”,北京大學光華管理學院負責招生的一位老師向南都記者坦言。該學院多年前不但取消招收“論文博士”,也暫停了在職博士的招收。

浙江大學校長楊衛接受南都記者采訪時也表示,該校只有一段時間招收過“論文博士”。“如果少量的,而且做得好的情況下,招收個別(論文博士)還是可以的”,楊衛表示,“但‘論文博士’質量難以掌控,一旦大范圍鋪開,就容易出問題。”

2003年,北京大學光華管理學院、經濟學院宣布停招不能脫產的博士生。

中南財經政法大學去年也規定,博導不能全部招收在職博士。該校2011年博士生招生簡章明確規定:每年招收的博士生中至少有1名脫產學習(已具有副高以上職稱者除外)。

廈門大學則干脆拒絕招收多專業在職博士。其2012年招生簡章規定,為推行廈大博士招生改革,確保博士研究生培養質量,除教育博士專業學位和部分專項計劃外,2012年該校繼續實行不招收在職攻讀博士學位研究生的政策。

而早在2008年10月9日,國務院學位辦副主任郭新立就在回答記者提問“怎么看目前有不少官員只要遞交論文就可以獲得碩士或博士學位”時稱:“我國目前并不存在‘論文碩士’或‘論文博士’,如果發現這類情況,教育部將‘決不手軟’。”

如何從“躺著也中槍”中站起來

按此說法并旁觀其他高校的嚴格執行,清華大學時至今日仍在招收的“論文博士”是否存在違規?對此,南都記者多次聯系清華大學新聞中心,但得到的解釋均為“已上報領導,需要等(回復)”。

在是否違規的問題上,教育界也存在著不同的聲音。復旦大學教授葛劍雄認為學校通過各種方式招生,吸引官員或企業家存了為學校獲得更多資金和資源的私心。如果“論文博士”在中國走樣嚴重,取消也未嘗不可。

中國高等教育學會副會長、上海師范大學教授楊德廣亦認同此觀點并曾通過媒體呼吁過,高校為了所謂的“資源”、“發展”而舍本逐末,或許會贏來短期內的“名利雙收”,但絕非大學發展的長遠之計。

袁振國的態度則是給予學校自主權。“在特定時期,發現本來目的達不到,或者主要情況基本達不到,暫時停一停,也是可以的”。但袁振國同時強調,“論文博士”是一種必要組成。目前很多脫產博士,缺乏人生閱歷和工作經驗,要在人文學科寫出高水平論文,是有難度的。

“我也沒有博士學位,都是各校授予的名譽博士”,中科院院士楊福家也建議高校不要盲目追逐博士培養,批量生產難以保證質量。

“舶來品”———“論文博士”的中國之旅,走得頗為坎坷。數次被叫停不說,最近又轟轟烈烈地遭遇了一次“躺著也中槍”。而到底是中國的執行不到位之錯還是這一培養模式存本身在缺陷?這場眾說紛紜的爭論仍在繼續。

名詞解釋

論文博士

國外較通行的一種學位授予方法,如英國、日本等實行的論文博士,與全日制課程博士學歷教育的區別主要是在入學考核、聽課方面標準比全日制授課博士生要放寬些(論文博士生3~10年在讀期間主要是和教授交流論文),而畢業時也同樣要拿出相當于博士畢業生學術水平的論文提交,答辯合格后獲得和全日制課程博士生同樣的學位。國內少數研究機構和高校也有類似的政策,但了解的人很少。據清華大學研究生院負責人介紹,人們俗稱的“論文博士”是指以博士研究生畢業同等學歷申請博士學位。除了清華大學,國內許多高校和科研院所都招收“論文博士生”。根據我國《學位條例》規定,具有研究生畢業同等學力,學術水平或專門技術水平已達到學位授予標準的人員,向有關學位授予單位申請碩士、博士學位。符合條件者經過一定的程序可以獲得相應的學位。(原題為:中國第一位“論文博士”25年后再次“暴得大名”)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19 交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10

交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10 2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06

2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06