“把自己定位于學生與學者之間”

“我覺得,訪問學者應該把自己定位于學生與學者之間。既要懷有虛心的學習態度,又要注重自己與導師間的合作關系,建立好學術交流的平臺,以為長遠之計。”中國人民大學國際關系學院副教授王英津說。

2009年2月到2010年2月,王英津在哈佛大學費正清研究中心訪學。他認為,出國最大的收益便是認識了一批學者。“這為回國后進行國際學術交流創造了平臺,對于國內相關學術領域的繁榮有很大價值,”王英津說,“部分訪問學者在訪學后會帶回一些學術資料,這些資料本身就可視為國內外學術交流的一種媒介,這種媒介可發揮長久的交流效益。”

訪學期間,王英津獲得了大量的專業學術資料,有些資料在國內是無法獲取的。

在王英津看來,“訪學”二字,“訪”在前,訪問學者不只要“學”,更重要的是要“訪”。“訪”即訪問,需要客人與主人進行平等的交流、溝通,并為今后的進一步交流和溝通打下基礎。由于時間有限,王英津訪學期間只選了一門課——“政治學理論”。

“選這個課,主要是想研究他們上課的模式以及思考的方式與角度。”王英津說。

為了完全融入哈佛的校園氛圍,建立更廣闊的交流平臺,王英津選擇在校園租房子住,房租十分昂貴,一年的訪學下來,花費不少。

“但訪學經歷是人生的一筆財富,從長遠的學術交流方面來看,花費是值得的。”王英津信心十足地說。

“在討論中吃午飯”

國內某高校的青年教師王鵬偉今年剛32歲,2009年12月赴美國哥倫比亞大學醫學中心訪學,專業方向為功能性磁共振成像的信號統計分析。在他看來,融入導師的學術實踐為他今后與國外學術圈的互動打下了基礎。

“我早上8時30分左右到實驗室,晚上一般7-8時吃晚飯,中午只有半小時休息時間。”訪學期間,王鵬偉幾乎將所有的時間放到了導師的實驗室里。

“需要學習的太多,環境確實能讓人提高不少。”王鵬偉回憶道,“我導師是個‘工作狂’,除了學習就是工作。例如,他在單位工作,回家繼續工作。他一個人用多臺電腦同時工作,因為一臺電腦運行程序的時候,他就用其他電腦分析數據。要想跟上導師的節拍,自己也必須要有同樣的狀態。”

王鵬偉幾乎每天都要和導師溝通,他們通常都用實驗室的電子郵件聯系。每天用于溝通交流的郵件可能有50到60封。“一個實驗室有四五十人,都用電子郵件保持聯系,就像每時每刻都在見面一樣。”

王鵬偉介紹,在這種工作氛圍中,自己幾乎沒有定點吃過午飯,大家都是在討論中吃飯的。討論的話題都很具體,比如有誰發現了一個很有趣的事情,但在某個點上不能突破,就會講講,然后大家一起幫著分析討論。

“我導師經常早上5點多就起來看文獻。”王鵬偉說。

在美國,王鵬偉感覺學術會議很多、交流很多,每天都有會議和討論會,這些會議也給訪問學者提供了很好的交流平臺。

“要保持與導師的學術交流”

“導師跟我們約定每周一要一起吃午飯,他負責請客,我們負責匯報這一星期的研究進展和收獲。”林紅說。

林紅是中國人民大學的副教授,2004年9月赴比利時布魯塞爾自由大學短期進修學習,時間僅有3個月。雖然時間短暫,但林紅很快適應了那里的生活和學習。

“我的時間的確很短,而且對歐洲大學的教學風格完全不熟悉,必須迅速適應環境和規劃好研究課題。我基本上是一到那里沒兩天就拿到了學校的課程表,選好了自己想聽的課。我個人的計劃是聽兩到三門課。另外的時間參加各種學術討論會,結交一些朋友。”林紅說。

對于訪學過程中的收獲,林紅說:“由于已經工作若干年了,自己在專業領域已有一定的積累,所以在國外的學習考察也很有針對性,并且能夠把這一次訪學收獲與自己未來的專業研究和論文寫作結合起來,因此我能很快地適應國外的學習和研究生活,在一定程度上彌補了自己停留時間短暫的遺憾。”

針對目前存在的出國訪學為求鍍金的說法,林紅說:“我不同意學者出國是鍍金的說法,現在高校里這種機會太多了,老師們來來去去的,我們學院每年都有四五個老師是在國外的,要說鍍金大家都鍍了,是很好的事,整體水平提高,大家視野開闊、思維多元,對工作很有好處,有利于國內外建立良好的學術溝通橋梁。”

林紅認為,出國進修對個人專業提高是很有幫助的,但程度如何完全在于個人,并不是絕對的。比如有的人在訪學過程中,搜集了很多研究資料,有的人則建立了很廣泛的學術聯系。

教授上課,既重視規范的理論解釋,又重視實證的調查與研究。而且導師對學生特別負責,在學業上盯得比較緊,師生之間的見面不僅常態化,更成為一種雙方都接受的習慣。這給林紅留下很深的印象。

林紅告訴筆者,關于師生互動交流的問題,并沒有明文規定必須安排怎樣的見面頻率,但師生之間很自然地有一種要經常溝通和了解的意愿。“我會將這種好的師生關系保持下去,回國后,保持與導師的學術交流,這座橋梁比單純3個月的學習更有價值。”林紅說。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

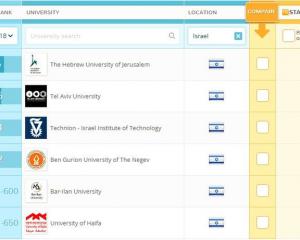

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19