據中國之聲《新聞縱橫》報道,春節可以說是中國人一年當中最隆重的節日,無論身在何處的游子,“家”總是他們心頭最柔軟的地方。1985年國家取消了“自費出國留學資格審核”,“出國熱”在全國迅速升溫。

將近30年過去,在更多的中國人走出國門的同時,春節的鄉愁也是他們心中難以忘懷的共同記憶。剛到國外的那一年春節,他們在國外如何度過的?

天邊飄過故鄉的云……

1987年費翔首次登上春節晚會的舞臺,這首《故鄉的云》,傾述了無數天涯游子的歸來情懷,讓現場和電視機前的很多觀眾都不禁潸然淚下。就在這一年,作家蕭軍的兒子蕭燕,選擇出國留學。帶著故鄉的記憶,他來到了美國。

蕭燕:我是87年到美國的,一開始到佛羅里達州政府,那時候留學生都是兩手空空恩,拎著兩個箱子到美國來了,一開始都要打工吃飯,然后上學自己掙學費、掙生活費。

這時,國家開放自費出國留學已經進入第三年,在這批“出國熱潮”中的很多留學生,并不能拿到全額獎學金,大部分靠打工洗盤子賺取學費。雖然生活辛苦,但蕭燕的回憶多半是苦中作樂。

蕭燕:我們那一批人大部分都是插過隊的,在上山下鄉,有時候7、8年,我是9年,都吃過很多苦,到了以后我們覺得很多東西你要自力更生,而且也沒有覺得什么能不適應,那時候只要有飯吃,有事情做,有學上就感覺蠻好了。

那時候,在春節給家人打電話的話費,他都要精打細算。

蕭燕:當時我們都是窮學生,往家里打電話,打一次大概幾塊錢都要掂量掂量,一分鐘就要1塊多錢,然后打個三五分鐘就幾塊錢,大個長途電話也蠻困難的,只能是遙望故土心惦念了。

初到美國的那個除夕,蕭燕在學生村和同學一起度過。因為第二天還要正常打工或者上課,所以也不敢熬到很晚。即便如此,大家還是盡心做出了頓像模像樣的年夜飯。

蕭燕:留學生大家聚在一塊肯定要包餃子了,包餃子我們離中國商店也很遠,要開車大概5、6個小時,一般過年以前大家會派兩個人出去開著車,列個清單,每家每戶要些什么東西,比如說最基本的買些韭菜、韭黃啦,派人去,然后買回來大家分到各家,然后聚餐的話,大家除了帶些菜然后就包餃子,一般來說有皮出皮,有餡兒出餡兒,大家一塊包,然后快到12點的時候,大家煮了煮,一塊吃。

2000年千禧年的鐘聲敲響,新世紀的篇章由此開始。取得獎學金,以及直接到國外讀本科的留學生也逐漸多了起來。陸女士在這一年來到德國柏林上學,并在此后的十年中,在那里工作、生活、結婚、生子。說初到國外的那個春節,她說除了吃年夜飯外,也盡可能的讓過年的習俗保持著原汁原味。

陸女士:我們在學生宿舍的貼對聯,還有的時候把中國的國旗掛出來,在國外很多東西沒有我們可以自己想辦法,守歲我們說按中國的時間還是按德國的時間,因為有一個時差,大概6-7個小時,中國那個歲是下午到2、3點鐘的時候開始春節晚會,到晚上6、7點鐘的時候是中國正好歲月交替的那個時候,我們一般肯定是在的,晚上的話一起吃飯,一起玩,然后有的時候一直就玩到德國的凌晨以后。

春節的氣場,也伴隨著這些海外游子,逐步影響到他們所在國家的民眾。關于春節,陸女士這樣告訴她的德國朋友:

陸女士:在我們互相拜年,德國朋友拜年的時候我們都會告訴他這是中國的春節,告訴他春節就是中國春天的節日,就是中國的新年,他們就都知道了。

2008年,北京奧運會給世界留下了“無以倫比”的中國印象。這一年,23歲的北京女孩蔣寧來到美國讀大學。在她的印象中,那一年的春節,整個學校充滿著溫暖的年味,不少美國同學也加入了進來。

蔣寧:第一年的時候是在美國學校里面過,然后在New Haven, 在Connecticut。中國的學生就聚在一塊,然后有那種中國學生會他們會辦春晚那樣的,然后請附近村鎮的那些中國人叔叔、阿姨一起過來看,學校也會到處貼海報,到處都是海報,到處都是人,學校還比較關注這件事情,把特別大的一個禮堂租給我們,因為越來越多美國人想多學中國文化,所以這是他們特別難得的一個機會,每年都會有一個節目是美國小孩,然后他們學了漢語在上面講相聲這樣。

將近30年的時代變遷,如今中國已經是全球出國留學人數最多的國家。今年春節,在德國工作的陸女士帶著自己10月大的女兒,以及在美國學習的北京女孩蔣寧,都不約而同的回到了故鄉。在今年的春節晚會上,費翔再次演唱了這首《故鄉的云》,觸動人心的依舊是那無數海外游子難以割舍的思鄉情懷。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

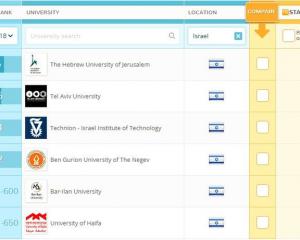

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19