學校名稱:俄羅斯法學院 College of Law 所在位置:英國,London (Moorgate & Bloomsbury), Chester, Guildford學校設置類型:創建時間:1962年學歷:本科 研究生 學校性質:學生人數:0人院校地址:8306

出國留學網()為中國留學生提供海外新聞:《執著中俄法學交流五十載 》02月15日報道。 黃道秀,中國政法大學教授、博士生導師。

生于1941年,重慶云陽人。1962年畢業于四川外語學院俄羅斯語言文學系,1988~1989年在蘇聯喀山國立大學法律系進修法律。主要譯著有《俄羅斯聯邦民法典》、《俄羅斯聯邦刑法典》、《俄羅斯聯邦仲裁程序法典》、《俄羅斯民事訴訟法典》、《俄羅斯聯邦刑事訴訟法典》、《國際法史》、《蘇維埃行政法》等。2011年11月4日,被俄羅斯總統梅德韋杰夫授予“友誼勛章”。

2011年11月4日,中國政法大學黃道秀教授被俄羅斯總統梅德韋杰夫親自授予俄羅斯的最高獎勵——“友誼勛章”,以表彰她為促進法律領域中俄兩國關系的發展作出的巨大貢獻。

打開研究俄羅斯法律的大門

在得知黃道秀被授予“友誼勛章”的消息后,俄羅斯聯邦最高法院院長A.伊萬諾夫給黃道秀發來了賀信,賀信中寫道:“這個獎勵是您在中俄兩國關系中所作出的巨大貢獻和您從事比較法學和法律翻譯巨大勞動的證明,您促進了俄羅斯聯邦和中華人民共和國國家的接近,兩國更好地理解相互的法律制度和法律觀點。我相信,不僅是當代人,而且是中國和俄羅斯以后幾代的大學生、法律工作者和學者都將感謝您。”

黃道秀被譽為“中俄法學交流第一人”。從上世紀80年代起,她就開始翻譯和研究前蘇聯的法律。1983年,群眾出版社出版了她的第一本譯著《蘇維埃行政法》。

蘇聯解體后,之前的法律體系被全部推翻重建,法律迅速更新。而當時的中國在對待前蘇聯和俄羅斯法律上存在幾個誤區:一是還在堅持前蘇聯法律中一些過時的東西,如上個世紀90年代中國法學界還有人稱“法律是階級斗爭的工具”;二是不斷批判前蘇聯法律的錯誤之處,而這些其實早已被俄羅斯所摒棄;三是不知道俄羅斯的法律現狀如何,不知道哪些新的法律是在新的經濟制度之上建立起來的。在這種情況下,黃道秀感覺到了從事俄羅斯法律研究工作的迫切性:“新中國成立時借鑒并沿襲了前蘇聯的法學理論和法律體系。蘇聯解體后,俄羅斯的法律理念和制度發生了很大的變化,引進了很多西方法律制度,我們不能不了解這些變化。此外,研究這些新的法律在俄羅斯的適用程度,對中國的法制社會建設很有借鑒意義。”

在責任感和使命感的驅使下,黃道秀憑借自己扎實的俄語基礎,開始了翻譯俄羅斯法律文獻的工作。從1983年的《蘇維埃行政法》、到1992年的《俄羅斯聯邦最新經濟法規》、《俄羅斯聯邦稅法匯編》和《國際法史》,再到2011年最新出版的《俄羅斯民法》,在近30年的時間里,黃道秀翻譯和出版的各類俄羅斯法律文件以及學術專著和論文約合1000萬漢字。

這些譯著涵蓋了俄羅斯的刑法、民法、經濟法、民事訴訟法、刑事訴訟法等,構成了俄羅斯法律研究的基礎文獻庫,為那些對俄羅斯法律感興趣卻又不懂俄語的人打開了一扇了解俄羅斯法律的大門,中國和俄羅斯的許多法律工作者、法學家和法律專業的學生都在閱讀這些書。

令人驚嘆的是,這些譯著不過是黃道秀的“副業”,都是她利用課余時間完成的。“我是學校的俄語老師,還用俄語教授法律專業課,一直到2008年7月,每周最多時還要上19節課。”黃道秀說。

為了更好地從事翻譯工作,黃道秀早在1992年就購置了個人電腦。黃道秀至今還記得那臺電腦的“生日”和配置:“3月27日,286,1兆硬盤,1兆內存,12寸黑白顯示器。”在今天的很多人看來,這臺電腦的原始配置低得“雷人”。可在當時,這可是學校里最豪華的配置,價格也高得出奇——1萬元。

“我當時一個月的工資是140元。”黃道秀回憶道。

翻譯俄羅斯法律文獻是進行研究工作的基礎,為了切實地推進“中俄法學交流”,20多年來,黃道秀先后赴俄30多次,參加學術會議、講課,陪同國家各級法律部門人員、學校領導、法律協會等赴俄公務。

憑借自己在俄羅斯法學界的威望和人脈資源,她多次走訪莫斯科國立大學、喀山國立大學、圣彼得堡大學、遠東國立大學、西伯利亞聯邦大學等20多所俄羅斯高等學校的法律院系,為中俄法學高等教育交流積極奔走,牽線搭橋。

在她的努力下,中國政法大學等許多國內具有法律院系的高校都與俄羅斯高等學校的法律院系建立起了校際交流關系,推動了中國俄羅斯法律研究的發展,促進了中俄兩國法學界的交流。

隨著中國的發展和強大,俄羅斯法學界也開始重視對中國法律的研究。20年間,黃道秀在中國接待俄方客人上百次,有俄最高仲裁法院、各地政府的代表團,也有國際法學家聯盟、律師協會、各大學和學術機構的代表團,其中有她的朋友,也有素不相識的人。因為黃道秀在俄羅斯法學界“名聲在外”,好多人來中國都愿意找她幫忙,甚至一些老師的學生到中國留學,也讓黃道秀幫忙安排。

這些接待都要花費大量的時間和精力,甚至還要自掏腰包,但黃道秀事無巨細,事必躬親。她說:“社會都是由人組成的,人與人之間需要關懷和幫助。我覺得讓一個外國人在中國得到幫助,他對中國一定會有好印象。國家之間需要橋梁,我自己就是一座可靠的小橋。”

俄語老師成了法學專家

1962年,黃道秀以優異的成績從四川外語學院俄語專業畢業,被分配到北京政法學院擔任教師,教授俄語公共課,每周20節課。

當時的政法學院是法律單科院校,“唯法獨尊”,其他專業的老師多少有些不受重視。

黃道秀是一個頗具語言天分的人,俄語很好,她自己也引為自豪。但學校有些人說起她卻不以為然:“黃道秀呀,就新來那小姑娘,俄語挺好,嗨, 不就是教外語的嘛……”

這對自尊心強烈的黃道秀來說是難以忍受的:“我在讀書時一直是名列前茅,來了這兒居然成了‘二等公x民’!”她暗暗下定決心,一定要進入“主流社會”,并且要在法律上有所建樹。于是,課余時間里,黃道秀偷偷地開始學習法律知識。

“文革”開始后,黃道秀的法律學習被迫中斷。

在經歷了“文革”時期那些不講法律的日子后,黃道秀更加自覺地進行法律學習和研究工作,并開始翻譯前蘇聯的法律著作。1983年,黃道秀的第一本法律譯著《蘇維埃行政法》出版。上世紀80年代,她已經有了300萬字的譯著。

有一天,黃道秀私底下問她的朋友、時任中國政法大學校長的江平:“我現在算是法律學者嗎?”

江平搖搖頭說:“不算。”

不服輸的黃道秀想:“將來一定要算!”

1988年,黃道秀得到了赴蘇聯喀山國立大學訪問進修的機會。當時同去的俄語老師都選擇進修俄語,黃道秀卻說:“我不學俄語,讓我去法律系吧!”就這樣,黃道秀進入了喀山國立大學法律系國家法與國際法教研室,開始了異國求學生涯。

喀山國立大學歷史悠久,成立于1804年,是列寧和托爾斯泰的母校。在這里,黃道秀受到了教研室主任費爾德曼教授和同事們的熱烈歡迎和親切關懷。

費爾德曼教授向各個教研室主任都打了招呼,黃道秀可以自由地到法律系任何一位老師的課堂上去聽課;同事們向她提供資料室甚至他們個人擁有的資料,耐心細致地回答她提出的每一個問題,和她一起討論當時蘇聯社會中以及立法上的問題,并不避諱她這個外國人。

回憶起在喀大的日子,黃道秀的臉上洋溢著幸福和滿足:“他們的友善和溫情,為我抵擋住了零下38度的嚴寒,沖淡了我對家鄉親人的思念。他們的教誨和指導,為我打開了人生的新階段和新目標。沒有他們,我后來的些許成就是根本不能想象的。”

因為俄語很好,又有一定的法律基礎,初出國門的黃道秀聽課完全沒有障礙,但她依然非常勤奮,白天聽課、看書、學習,晚上則看報紙和資料直到深夜。當時正值前蘇聯戈爾巴喬夫執政時期,許多歷史問題被揭露出來,黃道秀如饑似渴地閱讀著這些資料,由此加深了對前蘇聯政治、法律和俄羅斯民族文化、歷史等的了解。

進修期間,在學習和研究法律知識的同時,黃道秀與同事們結下了深厚的友誼。1990年夏,應同事們的邀請,黃道秀帶著丈夫來到喀山。

在喀山大學的休養基地卡爾東邱琳娜別墅,朋友們為黃道秀夫婦舉行了一次特別的教研室茶會。在這里,費爾德曼教授請黃道秀將他即將出版的《國際法史》譯成中文。

3個月后,黃道秀在北京收到了書,這是蘇聯歷史上第一部全面論述國際法史的專著,由費爾德曼教授和巴斯金教授合著而成。作為朋友,兩位著者放棄了此書在中國出版而產生的一切相關權利,費爾德曼教授還專門撰寫了中文序言。在黃道秀和兩位教授的努力下,該書的中文版于1992年初由法律出版社出版。

至今想起來,黃道秀還認為這本書是她所翻譯的書中最難的。書中引用了許多古代歷史和法律典籍,古今語匯不同、地名更迭,某個國家某一朝代的君主,一場戰爭的路線,一個條約或協定,都必須準確核實。而當時無論是中國還是俄羅斯的國際長途話費都非常昂貴,也沒有電子郵件可用,黃道秀和費爾德曼教授只能用最原始的通信方式來討論亟待解決的學術問題,一來一往,信件通常要走上一兩個月。

在翻譯過程中,黃道秀發現,馬可·奧勒留無論如何也不可能在公元前175年與馬爾可曼人訂立條約,而加比利烏斯也不能在公元94年頒布法律,她認定原文有誤。當然,譯者可以不為原作的謬誤負責,但黃道秀不愿留下遺憾,而出版時間又不允許再拖上一兩個月,最后,一跺腳,一咬牙,黃道秀撥通了費爾德曼教授家的電話,提出了疑問。當時的電話資費是每分鐘27元,而她的月工資是140元。

第二天黃道秀如約再撥去電話,費爾德曼教授說:“你是對的。加比利烏斯法應該是公元前94年,而馬可·奧勒留則是在公元175年簽訂的條約”。

作者是她最崇敬和最親密的導師和朋友,是享有國際聲譽的著名學者,指出原著中的失誤,讓黃道秀有些難為情。費爾德曼教授察覺到她的不安,對她說:“我們唯一應該服從的是真理。親愛的,為此我對你只有感謝。”

黃道秀對此很受觸動:“我們唯一應該服從的是真理!這是費爾德曼教授對我最偉大的教導,這句話成了我的座右銘。”

黃道秀非常珍視在喀山大學的進修經歷,她說:“1988~1989年在喀山大學的進修,使我完成了一個俄語老師向法學專家的轉變,并且開啟了我與前蘇聯以及俄羅斯法學界的交往。”

回國后的黃道秀譯著不斷,還在政法大學帶起了刑法學的博士生,在法律研究的路上越走越遠。2007年,當年認為黃道秀還不算法學家的江平在為她主持的《俄羅斯法譯叢》一書所作序言中稱她是我國研究“蘇聯和俄羅斯法律的權威”。

“我希望盡快有人能站在我的肩膀上”

從1962年走進中國政法大學,黃道秀就把自己定位于一名教師,從此,學生成了她生活的全部內容。

黃道秀從教50年,桃李滿天下,年齡最大的學生比她還大10歲,許多學生已退休,有的已經去逝,有的還在校園里孜孜苦讀。黃道秀說:“不管他們在校也好,畢業離校也好,都是我的學生,都裝在我的心里。”

黃道秀的一位外語同事考上她的博士生,在讀博期間懷孕,因怕耽誤學業,已是“高齡孕婦”的她準備“墮胎”,黃道秀勸阻了她,主動將她的導師指導課安排在生產之后,并與學校交涉,代替她給研究生上了1年俄語課。

2010年,黃道秀的學生成立羅斯律師事務所,從事對俄法律業務,邀請黃道秀擔任顧問,黃道秀想都沒想就答應了。別的律師事務所也來請她,一年給多少萬,她一口回絕了。她說:“一個人的精力有限,我的學生更需要我,我有義務幫助他們。”

黃道秀用真情感動了學生,許多學生在畢業很久之后還能記得這位公共俄語課的老師。

2010年1月,一位網名“飛雪迎春2009”的網友在黃道秀的博客留言簿上說:“我1962~1967年就讀母校政法系。您為我的俄語學習費盡心血,讓我終身難忘。”

黃道秀的生日是3月15日,每年的這一天,她的學生們都會聚在一起,為老師慶祝生日。

而今,70高齡的黃道秀依然還帶著博士生,她堅持給他們上課,并且每年都要帶他們去俄羅斯訪問,參加學術會議,還要為他們修改準備在俄學術期刊上發表的論文。

朋友們描繪的也正是黃道秀的憧憬,已經工作50年的她也想灑脫、輕松地轉身,開始一段真正屬于自己的人生。

但是,對事業的責任感和使命感暫時還不容她如此瀟灑,她說:“說我傻我也認了,但是我這個領域沒人能頂上來,我不放心、不甘心呀!我想在有生之年盡量多培養些人才。我希望盡快有人能站在我的肩膀上!到那時,我就可以放心地退下來了。”

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

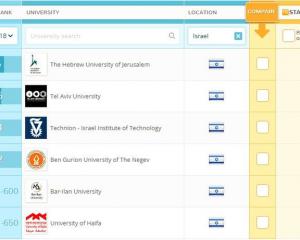

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19