根據2007年一項針對美國青少年所做的研究指出,就教育程度而言,4名青少年中有1名未達與其父母相當的學歷,這個現象被稱為「向下流動」(downward mobility)。

過去學者普遍認為階級、種族、性向(aptitude)以及父母親的教育程度,是決定學生學業成就的重要因素。不過美國教育研究協會(American Educational Research Association)2012年會最新發表的報告顯示,長久以來受到忽略的家庭關系本質與互動特性,對於學生成就,具有舉足輕重的影響力。

Johns Hopkins University社會學博士生Elizabeth Dayton名為Falling Short of College的研究寫到,針對子女教育程度「向下流動」的現象,可以藉由改變家庭互動關系加以避免。Dayton指出,當父母主動與子女討論教育的目標,以支持和關懷的方式教養孩子,并且參與他們的學習與社交生活時,青少年的學業表現往往較佳。

Dayton指出,依據雙親的教育程度與家庭收入的多寡,的確可以預測孩子的學業成就。不過她希望解答的研究問題是,為什麼父母均具有大專學歷的孩子,卻無法達到相同的教育程度,只有高中畢業。3分之一的青少年父母擁有大學學歷,然而這些青少年學歷超越父母或與其相當者,卻只比5成多一些。

大約父母教育程度為大學肄業的青少年約占百分之18,這些學生有五成進入大學就讀,另外一半的最高學歷則是高中畢業。

Dayton文中特別澄清,她并不認為所有人都應該有大學學歷。然而,為什麼為數甚多的年輕人,其教育歷程出乎意料地顯現「向下流動」的趨勢,確實是個值得探討議題,同時也有助於增進公民的教育水平與素養。

為了分析親子間教育程度的動態關系,Dayton將研究重點放在社會資本(social capital)上。根據社會學家James S. Coleman的定義,社會資本與財政或人口組成的優勢有所不同,是指青少年從人際關系間得到的溫暖與信任。Dayton的分析資料以美國勞工統計局自1997年開始進行的「國家青年長期追蹤調查」為主,研究對象為9千名12至16歲的青少年,每年定期進行面對面訪談。

訪談中的問題主要圍繞著這些青少年家庭關系的特性與本質設計,想要了解社會資本對於他們的影響,例如青少年是否感覺到來自父母的支持;對於青少年來說意義重大的事情或活動,父母是否常常參與并提供幫助;父母是否會無預警也無由來地取消計畫,并且將自己的問題怪到小孩身上。此外,調查內容也包括家長對於孩子生活的熟悉與否,而這從父母是否認識孩子的朋友、以及這些朋友的父母、學校老師、以及小孩下課之後的動向等等,可以略見端倪。

Dayton的研究結果指出,父母與青少年討論教育與生涯規劃的頻率增加,可以減低小孩教育程度向下流動的可能性達3分之1。家長對教養的投入,不管是以嚴格或關壞的方式,相較於完全放任的做法,小孩教育程度不如父母的可能,則減低了約2分之1。父母雙方共同扶養的家庭,比起單親的來說,孩子也比較容易達到與父母相等的教育水準。

即使依照軍事服務職業性向綜合測驗(Armed Services Vocational Aptitude Battery),將青少年的天賦設為控制變因後,研究所得仍然不變,顯示家庭關系對於孩子學業表現的影響。

Dayton表示,長久以來,學生的背景與性向都被視為影響學業成就的重要因素,但是家庭關系本質與互動特性卻總是受到忽略。Dayton指出,更重要的是,當家長過份專注於提升物質生活品質時,反而可能對孩子會造成負面影響:「盡管家庭收入與孩子的教育成就相關,但是若為了提高收入而壓縮到親子相處時間,成效可能就會大打折扣。」

資料

【臺灣教育部 - 新聞資訊】親子互動可增進學業成就 臺灣教育的起源1630年代,跟隨荷蘭東印度公司來臺的傳教士干治士(GeorgiusCandidius)利用羅馬拼音將臺灣新港附近的平埔族語言文字化,并利用該文字開堂教授圣經。該文字因為 東印度公司傳授于平埔族新港社,所以稱為新港文或新港文字。1636年,荷蘭傳教士羅伯圖斯·尤鈕斯(RobertusJunius)更開始在新港社創立學校招收平埔族學童,教授新港文、圣經與羅馬文字。后來,南部平埔族大社中,通通都有類似由傳教士設立的教育機構。這些學校,就是臺灣教育的啟蒙。 更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

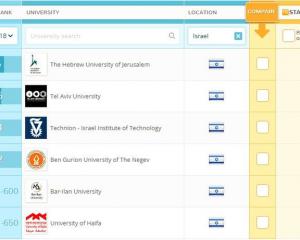

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19