適合自己的才是最好的

——桂林醫學院黨委書記黃照權談引才用才

桂林醫學院(以下簡稱“桂醫”)日前提出了引進200名以上教授和200名以上博士的“雙百計劃”,并實施“面向國內外公開招聘教授博士工程”。一所地處非中心城市的醫學院校,如何破解引才用才之難?桂醫黨委書記黃照權教授向記者一一道來。

“適合自己的,才是最好的。”黃照權認為,處在事業上升期的桂醫,急需“含苞待放式”的人才與學院“共成長”。黃照權解釋,“含苞待放式”就是目前在醫學研究領域尚未功成名就,但年富力強、極具創造力而亟待“綻放”的人才。

基于這樣的認識,桂醫在引進人才時,沒有盲目“求高求尖求精”,而是更加關注醫學研究領域里的“潛力股”。為了保證引進人才的質量,桂醫專門成立了專家評議組,對他們的學術水平、科研能力進行綜合評估,擇優選賢。截至目前,學院共引進教授博士130人,正高職稱人員達到160人,博士達到147人。

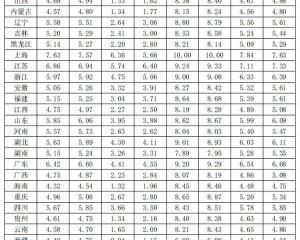

“潛力股”真有潛力嗎?數據顯示,在學院2014年獲批的35項國家自然科學基金項目中,有22項為近年來引進的博士所獲得,比例高達63%。

一邊引進、一邊流失,是當前許多高校人才工作中常會遇到的問題。如何破解這個難題?黃照權認為,開門引才,必須真心實意。桂醫的做法是,堅持“三個當然”:將是否有利于人才實現自己的學術抱負作為衡量人才引進工作成效的“當然標準”,將在教學、科研、管理、醫療工作中作出突出貢獻的人才視為學院的“當然主角”,將不斷增強人才干事創業的成就感和幸福感當成學院各級領導的“當然責任”。

走進桂醫臨桂校區,亭臺水榭,綠樹蔥蘢。不過,更讓人流連忘返的,還是桂醫愛才惜才的點滴行動。為了讓新進人才盡早投身科研工作,學院領導親自督促科研平臺建設,并參加博士沙龍等交流活動,了解人才所需,解答人才所惑。“我們不僅以優美的桂林山水吸引人才,更以細致周到的行動服務人才。”黃照權說。

“使用人才,不能急功近利。”黃照權表示,桂醫用才“不催不趕”,而是給予其寬松的學術研究環境,使其能細琢磨、練長功。學院特別鼓勵多出原創性、前沿性科研成果。近年來,學院共承擔國家級項目117項。今年,何松青教授申報的課題獲得重點項目資助,實現了學院在國家重點項目上零的突破。學院首創的以三維立體標本為主要載體的“在線開放式數字化教學平臺”共獲23項專利,在全國醫科院校中處于領先水平。

引進人才不難,關鍵是要確保人才留得住、有作為,能為學校留下一些“帶不走的東西”。所謂“帶不走的東西”,黃照權解釋說,一是通過“以才養才”,建立起高素質的人才隊伍和高水平的創新團隊、學術梯隊,為學院可持續發展盤活人才存量;二是通過人才身體力行,不斷積淀可資流傳、延續的嚴謹治學的態度、科學批判的精神、刻苦鉆研的作風和團結協作的理念。

“人才的‘榜樣帶動’,產生了人才興、事業興的‘聯動效應’。”黃照權高興地說。桂醫學生參加全國執業醫師資格考試,通過率高于全國平均水平15%以上,有93%以上的用人單位認為桂醫學生“專業素質高、實踐能力強、知識結構合理”。與此同時,學院里能心無旁騖從事教學、科研工作的教師越來越多,一大批教授、博士深入各地開展科技、醫療服務活動,在田野上寫就“論文”。(記者 劉昆 通訊員 張林濤)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27