上海大學開設“大國方略”課,幫助青年學子解讀國情

思想政治課“換裝”了

“為什么中美兩國一方面在提倡建立新型大國關系,一方面又在各個領域發生碰撞呢?”

“我質疑這位同學的觀點,我認為中美之間碰撞不是為了沖突,摩擦是為了融合。”

在上海大學“大國方略”的課堂上,一場觀點的交鋒正在上演。第一排的工程機械系男生運用“碰撞”“摩擦”等物理學概念描述中美關系的微妙格局,話音剛落,另一個同學的手已經舉了起來。一位旁聽的教授感慨,這類散發著濃厚理性氣息的課堂論辯,在大學課堂上并不多見。

課程如金線,串聯起校園內關心國事的老師和同學

“大國方略”,是上海大學在2014—2015學年冬季學期推出的全新通識選修課,這門課設在“政治文明與社會建設”教學模塊中,面向全校本科學生開設。從11月18日起,每周二18時開講,三節課連上。

專門為該課程量身打造的教學團隊堪稱豪華,不僅有哲學社會科學領域內有影響力的學者,也不乏上海大學學生心目中喜愛的名師。上海大學黨委原副書記、歷史學家忻平,享受國務院特殊津貼專家、哲學教授王天恩,社會科學學院院長陶倩等披掛上陣,充當青年的燃燈者。

10月份籌劃,11月份開講,“大國方略”的開課速度超乎尋常。按照社會學系教授顧駿的說法,這門課的開設,源自他與忻平、上海大學教務處副處長顧曉英兩位老師在一次會議間隙的聊天。“黨的十八大以來,深化改革新政頻出、轉型發展步伐加快。當代青年對于中國走向大國、走向強國的進程,認識上還有些模糊,缺乏系統的理解。能不能開設一門課,幫助學生們把直觀感受轉變成理性認識,全面理解中國國情、中國道路?”3個人一拍即合,在得到了學校的支持后,課程很快細化成型。

談到“大國方略”第一次公開選課時,長期從事思政教學的顧曉英難掩激動:“原以為能有50個學生選課就不錯了,哪知當天傍晚課程剛掛上網,一下子就選滿了!”最終確定選課人數為144人,其中還有8名留學生。

選課熱,課堂反響更熱。這門課程猶如一根金線,串聯起校園內關心國事的老師和同學。每次課都有不少旁聽者,其中既有沒能選上課的本校學生,也有來自其他院系的教師同行、政府相關部門管理者以及各路媒體記者——在上海大學,很少有哪門新課能收獲如此強烈、集中的關注度。

學生的課后反饋,讓老師們信心倍增。“現在打開電腦,就想好好了解G20、APEC等時事和國家發展理念。”作為一名理科生,生命學院2013級學生王敏嘉原本對中國夢、大國外交關注不多,如今卻“求知欲劇增”。還有學生在學校網絡課程論壇上這樣評價:“在這門課上得到了比較客觀、深刻、讓人信服的中國發展概況……這才是大學課堂的氣氛啊!”

每堂課都有2至4名教師搭檔配合,課前需要“彩排”

記者旁聽了由上海政法學院教授王蔚、上海大學社科學院副教授李華主講,顧曉英主持的一堂課。老師從諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨發表的最新文章《中國是世界第一,我們需要擔心什么》來引入話題,幻燈片上用了刊發該文的雜志配圖:一只吃著竹子的大熊貓坐在一只老鷹身上,圖片說明是“中國超越美國”。另一張幻燈片則是不久前習近平主席與美國總統奧巴馬夜游中南海瀛臺,以及2013年習近平主席訪美期間,與奧巴馬同坐一把長椅上的畫面。這一節課的主題由此展開——“中美真的能坐在一張椅子上?”

在同學們表達觀點后,王蔚分析“崛起國與守成國”之間是否必然會發生沖突,以此探索新型大國關系該如何建立。課后的一段視頻,正是習近平主席對努力構建中美新型大國關系的論述。

這門課程分成10個專題,除考核外,每次課都以問題命名:“龍是Dragon嗎?”“中國夢,誰的夢?”“中國是一個大國嗎?”“我們會被全球化淹沒嗎?”無一不是對現實的回應。“‘大國方略’經過精心設計,我們從教學心理學的角度對課程進行了整體規劃。”顧駿說。

老師們給課程定下了這樣的教學原則:以中國夢和中國道路為主線,以人類面臨的共同問題為背景,研究正在發展的國內外形勢;直面大學生的困惑,既要用大學生易于接受的語境敘述,又要體現學術深度,以深厚的理論功底、學術涵養和事實而不是野史軼聞吸引學生、引導學生。

“問題和上課資料都是最新的,備課量相當大。”忻平說。他本人的最近一次備課,是給學生們講中國學生的留學問題,光演示文稿就準備了200頁,在此基礎上再壓縮為100頁。不僅如此,由于每堂課上都有2至4名授課教師搭檔配合,老師們除了各自準備外,還必須集體備課,經過課前“彩排”,對好“臺詞”。這些教學方式,無疑都與以往思政類課程大大不同。

鼓勵學生獨立思考,不做結論的批發市場

每節“大國方略”課,大一學生劉建國都會坐在第一排。他12月剛剛復員返校,留著一頭半寸的短發,透出不一樣的精神頭。大學校園和部隊當然存在很多不同,可劉建國還是發現了共同點:軍營里需要的是戰士沖鋒在前,而在“大國方略”的課堂上,顧曉英鼓勵他們“有什么想法你就沖”。

不同于大學里常見的形勢與政策課,“大國方略”不只是停留在對現象的描述,而是帶有很強的分析性。10個專題主講人以嚴密的邏輯架構、從不同的側面貫穿起整個課程。在教學形式上,每堂課,教師們都想方設法鼓勵學生獨立思考并發表自己的觀點。

顧駿認為,新一代大學生處在信息爆炸的移動互聯網時代,老師應該努力讓他們在課堂上接受全面的信息,學會獨立思考,而不是被網絡上碎片化、情緒化的言論所左右。“我不否定網絡的影響,但課堂上教師應該提供給學生們更為清晰的脈絡。如果我們連這點自信都沒有,就對不起教師這個頭銜。”顧駿說。

在顧駿看來,大學課堂不該是結論的批發市場,而應引導學生自己去思考去感悟,養成科學思維、獨立思考的方法和能力。

在“龍是Dragon嗎?”這一講的開頭,顧駿就向學生提問:“為什么北京奧運會沒有選擇龍作為吉祥物?”一位學生認為是由于龍在中國文化中太過于尊貴不宜入選,另一位則指出龍在西方文化中的形象不是很好。顧駿并沒有立刻點破,而是進一步讓學生思考,奧運會作為一場國際體育盛會應該從哪種視角思考問題,最終每個人心里都有了答案。

忻平說,下一步還要不斷打磨,讓主講教師的配合更加嫻熟,同時還要探索新的教學手段和方法,希望這一試驗能為大學思政課改革提供有益借鑒。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

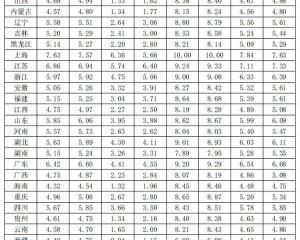

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27