我們為了準備好進入中國花了800年時間。”當被問到為什么遲至2015年才正式來到中國內地,牛津大學羅德學院學監、羅德基金會及獎學金全球CEO查爾斯·康恩半開玩笑地用梵高的例子來解嘲(注:牛津大學成立于12世紀左右),“如果梵高被問到他的最后一幅代表作畫了多久,答案肯定是‘一生’。”

設立于1903年的羅德獎學金,其所強調的“領導力”究竟指什么?在暌違一個多世紀后正式進入中國,對牛津大學和中國又意味著什么?中新網記者日前就此獨家專訪了來華“路演”的查爾斯·康恩與牛津大學副校長尼克·羅林斯。

“獎學金中的獎學金”

由于申請難度極大,全球每年僅83人入圍,加之培養了多名諾貝爾獎得主,羅德獎學金較常見的一個稱謂是“獎學金中的諾貝爾”。

而查爾斯·康恩個人更認可的名稱是“獎學金中的獎學金”(Scholarship for Scholarships)。羅德獎學金直接或間接啟發了后世許多著名獎學金。

美國人富布賴特在上世紀20年代獲得羅德獎學金赴牛津學習,后來成為美國參議員。他推動建立的“富布賴特項目”是美國政府資助的旗艦獎學金項目,已使超過30萬人獲得國際交流機會。

最近的例子則是清華大學蘇世民學者項目。該項目官網介紹直接寫道,“靈感來自于羅德獎學金,旨在應對21世紀及之后面臨的挑戰”。

為該項目捐助一億美元的美國黑石集團主席蘇世民(Stephen A. Schwarzman)年輕時曾申請羅德獎學金但不成功,后來申請去劍橋的獎學金也失利。他接受媒體采訪時說,“當年我什么獎學金也沒拿到,很想拿一個。”

領導者不等于“做領導”

“領導才能”(instinct to lead)是查爾斯·康恩反復強調的一個概念。羅德基金會提供的介紹也寫道,獎學金旨在為全球“杰出青年領袖”提供一個“改變命運”的機會。

羅德獎學金得主后來成為政經領袖的大有人在,其中包括美國前總統比爾·克林頓、澳大利亞現總理阿博特、投資家約翰?鄧普頓、麥肯錫董事長鮑達民等。

查爾斯·康恩也表示,羅德獎學金與其他獎學金的一大不同在于,“它就像一個終身制的會員身份”。目前在世的4000多位羅德學者分布在全球各地,大多為各界佼佼者。加入這個網絡,對大多數人而言不啻于開啟通向成功的快車道。

但也有羅德學者選擇“人跡罕至的路”。1992年獲得羅德獎學金的美國人彼得?海斯勒結束在牛津的學業后,選擇于1996年來到當時還屬于中國四川省的涪陵師專做一名志愿者,教授英語。在這里,他有了中文名“何偉”。

離開涪陵后,何偉成為駐華記者。他在中國的工作、生活和游歷時光后來形成了《江城》、《尋路中國》、《甲骨文》和《奇石》等多本著作,其幽默獨特的文風在中美兩國均受到歡迎,并捧回許多獎項。何偉也被譽為“描述中國的最受矚目的作家”。

按照世俗的標準,何偉或許不那么像“領導者”。但查爾斯·康恩指出,一個領導者一定要有一種“影響別人和使別人能夠追隨他”的品德和才能,同時還應該是一個非常注重團隊合作精神的人才。

考慮到何偉在中國引領了關于非虛構寫作的公眾討論并吸引年輕人投身特稿創作,查爾斯·康恩表示,他毫無疑問符合上述標準。

“我們認為的‘領袖’不僅僅是在政治領域,同時也是活躍在科學以及其它各個領域前沿的活動家和優秀的人士,而且要有非常獨到的見解。”他說。

中國學生不缺創造力,缺催化劑

不久前,中國游客赴日本購買馬桶蓋一事再度引發“山寨”與創新乏力關系的爭論。在國際上,中國留學生也經常被視作“勤奮有余,創新不足”。

尼克·羅林斯認為,上述問題是不同教育體系造成的。

“在中國,教授告訴學生一個結論,學生會對他說‘謝謝’。但在牛津,學生會讓教授‘證明給我看’。”他表示,中國受儒家文化影響深遠,教學過程中學生往往非常遵從教授;而西方,特別牛津大學這樣的學府,更加注重個人思維的發散和體現,兩者背后是大異其趣的教育體系和理念。

他認為,自己在牛津碰到的很多中國學生都是“非常努力,知識儲備非常豐富”,而重要的是,如何提供相對自由的空間幫助他們發展批判性思維和創造性思維,讓他們把想法發揮出來,“就像打開一個擰得很緊的瓶蓋一樣,更加勇敢地提出自己的個人見解”。

尼克·羅林斯認為,羅德獎學金可以起到“催化劑”的作用。

“羅德獎學金獨到之處便是會讓學生接觸更多不同文化背景的人,走出他們自己習以為常的圈子,在社交和學術層面有更加寬松和多樣化的環境。”他注意到一個細節:在牛津,中國學生特別容易抱團,亦即不愿意跟其它國家或者不同文化背景的學生交流。他用手做了一個“攪拌沙拉”的動作:“我會鼓勵中國學生和不同國家的同學融在一起。”

“也許在若干年后,今天的決定能被證明和英國加入亞投行一樣重要。”查爾斯·康恩笑著說。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

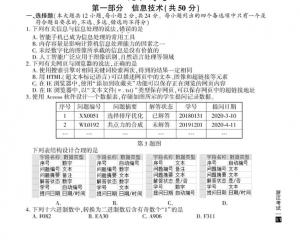

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04