近日,在廣州、成都等城市相繼發生人群逃散事件。在廣州,被抓小偷高喊“有人砍人”引起周邊群眾向四周逃散。在成都,同樣因有人造謠“砍人”而引起市區購物商場人群向外逃散。這兩起人群逃散事件均是由“砍人”的謠言造成的。

我們不禁會反問,為什么小偷的一句“有人砍人”的話有如此的“殺傷力”,能讓周邊的人群“聞風”逃散?事實上,具有如此殺傷力的并不是小偷的一句話,也不是簡單的一句謠言,而是深藏在公眾內心里的恐慌。

昆明暴恐事件發生后,各種關于“砍人”、“暴徒去向”等謠言充斥著網絡,一條條未經證實的假消息也通過微博、微信等新媒體工具在人群中傳播,在網絡上、社會上制造出一種“恐慌幻覺”。在此期間,也確有小販間因利益矛盾相互砍殺而傷及無辜群眾的消息傳出,引起了公眾的高度關注和警覺。

各種真假消息交織,令人目不暇接,讓公眾產生了無形的壓力,使得公眾原本緊張的神經繃得更緊。公眾在這種“恐慌幻覺”的高壓狀態下,一些偶然因素,比如別有用心之人趁機造謠,就會輕易成為促發群體性事件的導火索。在廣州,被抓小偷的一句“有人砍人”引起的人群逃散、地鐵里“防狼”辣椒水惡作劇引發的乘客逃散就是典型的例子。

人群逃散事件的發生往往會造成社會秩序的局部混亂,容易引發人群踩踏,進而導致傷亡。對于此類事件,我們不能僅局限于對造謠者的批判,而要著眼于事件發生的深層次原因——公眾的恐慌心理。那么,公眾的恐慌從何而來呢?

首先,社會上存在著一些不安的因素是公眾心理“警覺”的來源。由于種種主客觀原因,社會上的確存在一些不安的因素,如威脅國家安全“三股勢力”依然存在、極少數反社會的極端行為以及惡性犯罪事件的發生。然而,在正常的情況下,由于公眾對這些不安因素的存在已有一定的認識,因而雖然公眾會有防范這些不安因素的警覺,但也不會達到產生心理“恐慌”的程度。

然而,昆明暴恐事件的發生,引起了公眾的高度關注,讓公眾意識到“恐怖主義”的威脅——暴力恐怖行為是有可能發生、是有可能發生在人流密集的場所、也是有可能發生在每一個人身邊的。在此情況,公眾的防范警覺升級,不安神經變得更為敏感。

其次,已有的“警覺”情緒被不斷地放大,形成公眾集體的心理恐慌。“警覺”情緒之所以能夠被不斷地放大,一方面源于公眾與政府間的信息不對稱,另一方面也與部分媒體的不當引導有關。

公眾與政府間的信息不對稱是長期以來存在的事實,在此情況下,即使有突發事件發生,只要政府能夠及時發布信息,走在輿論的前面,也是能夠有效穩定公眾情緒的。然而,現實情況是,政府發布權威信息的速度趕不上網絡輿論的發展速度,從而給或有意或無意散播謠言的人以可趁之機。

相反,政府的快速反應卻能有效控制事態的發展。例如,廣州地鐵上發生因“防狼”辣椒水惡作劇引發逃散事件后,廣州市公安局就通過官方微博@平安廣州及時發布事件情況,有效地組織相關謠言的擴散和緊張情緒的蔓延。

除此之外,部分媒體的報道存在著一定的指向性和暗示性,給以公眾一種錯覺。在一些相關事件的報道上,部分媒體總是傾向于使用“砍人”、“暴力”、“恐慌”等敏感的字眼作為標題以到達吸人眼球。更有甚者,更是在報道上刻意突出某一種群體、標簽化某一區域。

這樣的例子時有發生。例如,對于長沙街頭出現了小販因利益矛盾引發的斗毆并造成數名無辜群眾死傷的事件,香港亞洲電視在其晚間新聞時段播報此事時就“特意”點出了小販是來自新疆的。部分媒體指向性地報道,原本就有凸顯意味,長此以往,就給公眾造成一種錯覺、一種定向思維,削弱了公眾的自我判斷能力。

原本正常可控的“警覺”情緒在謠言充斥的環境下躁動,又因不適當的引導而演變為恐慌。在公眾保持高度緊張的環境下,稍有“風吹草動”便能引發“蝴蝶效應”,給社會造成不可估量的影響。

如何緩解公眾的恐慌情緒,使之變為正常可控的“警覺”情緒,成為擺在現實的問題。從政府的角度出發,一方面要嚴厲打擊恐怖暴力勢力,努力構建公平、公正的社會環境,一步一步地消除滋生不安因素的土壤。這是治本之策,也是長期的追求。另一方面,要善于合理管控社會輿論導向,與時俱進,完善應急機制,采用合適有效的方式走在輿論的前方。

就大眾媒體而言,要嚴格遵循媒體客觀、公正的原則,本著不偏不倚的態度向公眾傳遞信息。站在公眾角度,應該要樹立適當的防范意識,既不麻痹大意,也不草木皆兵;合理使用網絡,增強自律意識,提高識別是非曲直的能力。唯有這樣,不安因素才能逐步削減,緊張情緒不會被放大、蔓延,公眾的恐慌情緒才能得到消解。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

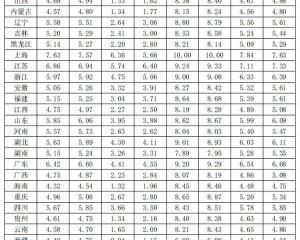

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27