“在國際交流日益深入廣泛的當前,語言障礙一定要打通,才能更好地促進中外文明的交流互鑒。為了能更好地服務‘一帶一路’和‘周邊外交’的國家戰略,北外將致力于培養和儲備精通非通用語言的人才。”

——北京外國語大學校長彭龍

“小語種”是外語非通用語種的俗稱。當前,我國已進入公共外交新時代,非通用語種翻譯人才的戰略地位日益突顯。北京外國語大學不斷提升對高層次非通用語人才的需求,致力于成為溝通中國與世界的橋梁。目前,北京外國語大學是國內院校開設外語語種最多的高校,已開設64個外語專業,完整開設了歐盟國家24種官方語言和東盟10國的官方語言,其中22個非通用語種為全國唯一專業點。

高校如何擔負起時代使命?北京外國語大學依托學校特色和優勢,從服務國家建設的角度出發,找準定位,將學校發展與國家戰略結合在一起的思路值得借鑒。

非通用語種建設與國別研究相結合,助力國家戰略發展

3月14日,北京外國語大學亞非學院為新增開設的蒙古語、泰米爾語、孟加拉語及菲律賓語4個語種課程舉行了開班儀式。同時,為服務國家建設,學校表示還將繼續啟動格魯吉亞語、亞美尼亞語、摩爾多瓦語等11個非通用語種專業的申報工作。

“非通用語人才可以在多個層面上服務于國家和社會,但目前,我國非通用語人才嚴重匱乏,是制約中國發展的一個重要瓶頸。”北京外國語大學副校長閆國華指出。據北京外國語大學學者調研,我國周邊一些國家和地區,由于翻譯人才匱乏,當地民眾要了解中國,大多要通過英語等通用語種轉譯信息,有關中國的新聞輿論等內容大都經過英語、法語等通用語種的過濾,造成中華文化核心思想被西方話語體系所曲解和誤讀的部分再次放大,對我國話語權競爭、核心利益表達等方面造成了很大傷害。

從經濟效益看,非通用語種人才培養是高投入、低產出,但從服務于國家發展的角度看,非通用語種人才培養和儲備是一個國家國際地位和軟實力的重要體現。北外通過大力發展非通用語言教學,不斷深化對區域國家的研究,開設非通用語種專業57個,2015年,計劃增設迪維希語、塔吉克語、黑山語、阿非利卡等非通用語種專業,使學校非通用語種達到63個,實現非通用語人才儲備與國別區域研究互相促進,探索符合中國特色和北外特點的非通用語種建設道路。

正是基于服務國家建設的大思路,北京外國語大學致力于非通用語建設的破題與拓荒,同時將語種建設同國別的研究相結合,要求學生不僅要掌握語言能力,同時注重對象國的歷史和文化的研究和教授,探索語種增設與科學研究、人才儲備相結合的發展模式。北京外國語大學副校長賈文鍵說,“學校啟動了希臘語專業綜合改革試點項目,將從學生選拔、培養機制與流程、質量監控等方面進行綜合改革,讓學生在掌握希臘語的基礎上,選修用希臘語開設的文學、歷史、國際政治等課程,在全面提高學生專業外語水平的同時,拓寬學生的知識視野和實踐能力。”

建設非通用語種專業多元化模式,培養“復語型”人才

北外校長彭龍認為,非通用語發展的核心問題是師資。他說,北外準備采用國內國外學習相結合的辦法,學生先接受中國文化教育和中國情懷培養,然后再到國外學習語言,攻讀與區域研究相關的學位,從而培養掌握兩門外語的專業人才。最近,北外還與在世界范圍內享有極高聲譽的倫敦大學亞非學院、法國國立東方語言文化學院簽訂協議,將本科畢業人才輸送到對方學院繼續深造。

為保障人才培養質量,學校克服了培養成本高的困難,采用小班授課,并保證學生在校期間到對象國學習一個學期或者一年;在師資配置方面,一個語種至少需要3位老師,包括兩位中國老師、一位外國專家。

北京外國語大學教務處處長金利民介紹,針對非常“小眾”的非通用語種,學校考慮到非通用語種涉及的有些國家經濟不夠發達,有些甚至處于戰亂之中,這些語種暫不招收本科生,而是將新增語種作為全校外語選修課,優先向相同語系或相鄰國家語種學生開放,成績記入成績冊,計算學分。這種多元化的非通用語種專業建設模式,有利于“復語型”人才培養——非通用語種的學習者同時還要掌握一門通用語言,在保證人才基本競爭能力的同時,在專業區域研究方面大大提升了學生的競爭優勢。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

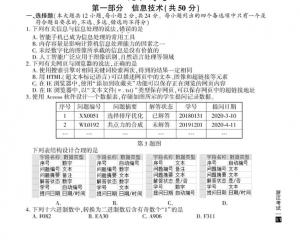

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04