上一堂生動有用的課

——復旦大學思政課改革記

從小就是超級“學霸”的張曉燕從沒想過,工作以后,自己最害怕做的兩個夢竟然都和“上課”有關:一是上課遲到,在校園里狂奔;二是自己正上著課,學生背起書包就走了。

這位復旦大學馬克思主義學院的80后教師始終敬畏腳下的講臺。但記者日前發現,在她主講的《思想道德修養與法律基礎》課堂上,“搶”卻是常態。搶著選課、發言、交作業,一門學生曾經“要么不來,要么來了不聽”的課程被徹底激活。

是什么讓改變發生?

“如果僅把思政課看作一門需要掌握具體知識的課程,那永遠跳不出難上的怪圈子。”復旦大學副校長林尚立從不認為思政課空、虛、沒智慧,“一個國家的價值觀如果不能傳播,這個國家必不能長久。思政課就是要塑造一代又一代人基于中國歷史和現實特色的精神面貌,把具有中國特色的事業推動下去”。

難題一:要么不來,要么不聽,思政課天生沒人氣?

解題:拒絕說教,讓學生坐下來。

張曉燕上課從不掏課本。

從教3年,9章18節的知識圖譜已牢牢刻在心里。她想講給學生的,是基礎知識背后對教材內容的深挖和拓展;她關注的,是如何把抽象的價值觀變成活生生的生活細節。

上午10點,一堂關于“中國特色社會主義法律體系”的討論課正式開始。程序正義、實體正義,究竟哪個更重要?聶樹斌案、辛普森殺妻案……一個個案例被拋出,25名學生分成兩組,輪番論證、爭辯不斷。討論陷入膠著時,張曉燕才會點撥幾句,幫學生打開思路。

這可能與大多數人印象中的思政課堂大不一樣。復旦思政課團隊開慕課、編輔學教材,在調動學生主動性上著實下了不少功夫。

“如果只是以整理故紙堆的方式,去面對每天信息接收量爆棚的‘互聯網+’一代的學生,我們的思想陣地只能步步收縮,乃至面對變化捉襟見肘。生產力在變,但基于人性觀察的歷史規律仍在深層發揮作用。”教師朱瀟瀟的《中國近現代史綱要》課讓不少學生搶著往第一排坐:講二戰中蘇聯和日本在遠東對峙的影響,她會給學生展示考察諾門坎戰役時拍的蘇軍、日軍頭盔對比照片,揭示兩國冶金工業背后基礎學科及國力差距;碰到學生詢問“民國黃金十年”問題,她會從鋼鐵實際生產量入手,說明表面繁榮并沒有真正打下長遠發展工業科技的基礎。

“思政課要講到心坎上,必須有豐厚學理支撐。”復旦馬院院長高國希眼中“好的思政課”,必須告別照本宣科、不回避問題、用嚴謹論證輸導理論力量。

難題二:理論講解總是空對空,思政課只能開在教室里?

解題:從理論到實踐,讓學生聽進去。

“90后”學生上思政課,最想學到什么?

這是復旦馬院的老師們最常問的問題。答案,幾乎一樣:理論的解釋力。

但這也是傳統思政課堂最常面對的尷尬:課講得再好,卻只能空對空,學生很難從現實中感知理論力量。可作為全校公共課,組織幾千人外出實踐,成本實在太高,怎么辦?

復旦自有破解上述難題的妙招——“請進來”。

“‘中國市長論壇’為《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》課程提供了現實視角。”連續6年,復旦馬院教授顧鈺民都要在全國“海選”市長,到現在,已經有50多位市委書記、市長走進校園,到課堂上介紹當地改革開放和現代化建設的實踐經驗。

“思政課不能只開在教室里,要在課程的延長線上打造一個教室之外的大課堂。”高國希喜歡用“同心圓”來闡述復旦思政課的整體體系:《馬克思主義原理》課每年舉辦一屆“馬克思主義理論活動周”,引導學生關注中國現實,思考中國未來;《基礎》課登上“慕課”平臺已有一年,教學傳播手段的更新實現了課程效果的突破。

難題三:思政課考試,背概念就行?

解題:從硬背到內化,讓學生動起來。

這幾天,復旦社會科學班學生丁晨昀盤算著找《概論》課老師聊一聊。上個學期,憑借一篇得“A”的論文,她免除了這門課的期末筆試。但她更想知道的是,從馬克思主義的基本理論出發,論證怎么才能更深入?

“傳統思政課考試存在兩個問題:一是內容脫離實踐,二是形式單一。”高國希特別憂心看到這樣的情景:背答案、背論述、背要點,“似乎學生對思政課的印象就一個字‘背’”。

可就是為了這篇論文,丁晨昀整整在圖書館“泡”了一個多月,前前后后寫了四五稿,“寫論文比背答案要難得多。經過這次歷練,我對馬克思主義理論的理解更深了”。

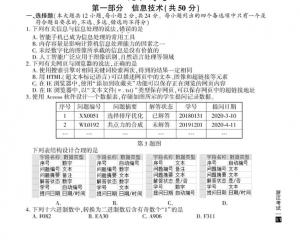

還有的學生,選擇了更符合互聯網時代的考核形式:寫詞條。為激發學生主動性,復旦開發了一套在線網絡詞典系統,設立了歷史事件、風云人物、著作文獻等欄目,發布百余條詞條供學生寫作,并根據寫作質量計算平時成績,鼓勵同學撰寫與其承擔的詞條內容相關的課程論文。

改革不斷進行。如果給這場思政課的改革定個目標,會是什么樣?

一堂生動、務實、有用的課。這句話,被寫在復旦思政課申報國家級教學成果獎的申請書上,也寫在每個人心底。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04