來源:文匯報

或許正因為參加“洋高考”的學生日漸增多,教育界對此的看法明顯出現了分歧。支持者認為,學生能自由選擇“洋高考”,說明我們的教育沖破了封閉之門,對提升國內學校教育水平是個很好的促進。反對者則對學生參加“洋高考”很“感冒”,為他們開出的成績證明上的分數普遍偏低,甚至由此引發了學校和家長的激烈矛盾。在反對者看來:“‘尖子生’都出國,等于中國流失了優質生源。” 學生們憧憬“洋高考”,國外高校也正以更靈活的方式“侵入”,這無論對中國的普通教育,還是高等教育,都產生了一定的沖擊力。

東西方教育模式反差很大

吳彥去加拿大多倫多附近的蓋爾夫大學之前,已在上海一所高校學了兩年經貿英語,對東西方兩種教育模式,她的感覺是“完全不一樣!”

初到蓋爾夫,吳彥最大的不適應是那里的教學方式。課堂上,同學們的討論積極而熱烈。為了在討論中獨樹一幟,吳彥必須做好充分準備,每堂課前的預習壓力都很大。對老師布置的大作業和各階段考試,她也得全力以赴,因為任何一環都與期末評價直接掛鉤。

而在國內高校,吳彥所經歷的課堂教學仍然延續了中學里的灌輸方式,考核也多停留在卷面上,并且以期末一考定評價。這讓不少學生平時上課心不在焉,逃課成了家常便飯。

寬進嚴出和嚴進寬出,由此形成巨大反差。一位留學中介說:“幾乎每天中午12點,我都能在MSN上遇到那些留美的學生。他們讀得很 苦,卻感覺很有滋味,很有收獲。”

“學生選擇留學而放棄國內高考,首當其沖受影響的是中國高校的國際競爭力。”上海交通大學教授、21世紀教育發展研究院副院長熊丙奇認為,相對于國內大學,國外名校的吸引力在于教育質量高、教育氛圍好、獎學金制度完善以及就業前景好。

對那些曾經接觸或了解過國外教育模式的學生來說,最終左右他們選擇的,可能是對國內一些大學本科教育的失望。當教育專家們還在反復呼吁改革教育制度的時候,學生們等不起了。

給學生選擇權至關重要

“洋高考”吸引人的,還在于它破除了“一考定終身”的選拔理念。

楊飛3年前來到美國,最初只是進了一所排名100之后的高校。一年努力過后,他順利轉入排名在30左右的高校。受益匪淺的他,去年讓妹妹復制了同樣一條擇校之路。他說:“在這里,我們可以改變命運,可在國內,也許只能被命運改變。”

上海社科院青少年研究所副所長孫抱弘說:“我們再也不能只用一種模式去教育人。”他認為,“洋高考”的漸熱,應該引起教育界的反思,高校的一系列制度亟待改變。

“如何給予不同學生以選擇權”,就是孫抱弘所指的需要改變的制度之一。他說:“在國內,高考的成績不僅限定了學校,還限定了學生的專業,大多數考砸的學生恐怕很難改變發展方向。”而在國外高校,學生在就讀期間,有很多機會再次選擇自己中意的專業,甚至學校。

孫抱弘認為,中國高校在急于擴大的過程中,似乎忘記了如何提高質量。許多教授不愿意站上本科的講臺,“他們應當捫心自問,如今老師的師德和知識結構,與上個世紀50年代的中國大學比,誰高誰低?”

與其臨淵羨魚不如退而結網

到底要“考得好”還是“學得好”,“洋高考”之熱,實際上反映了人們對于教育的更高要求。一座國際化的都市,需要有國際視野的教育者。由于與海外學校有過20多年的交流,復旦附中校長謝應平的觀念顯得很開明:“中國的基礎教育必須改革,尤其是在辦學目標和辦學模式上,必須要學習發達國家‘以人為本’的理念和做法,改變應試教育的模式。”

上世紀80年代復旦附中能下決心把學生“送出去”,是由于時任復旦大學校長謝希德教授的推動。在謝先生看來,教育要以學生發展為本,以創新精神和實踐能力為重點,而不要被分數牽著鼻子走。

正是因為加大海外交流,近5年來復旦附中每年都有二三十名學生被世界一流高校錄取。而且學校本身也發生了改變:砍去大面積補課,留時間和空間給學生發展個性,每天下午3點之后,校園里不再滿是埋頭書本的“分數奮戰者”,而多了許多興趣愛好者。“教育者首先要創新,這才能培養出有創新精神的學生。”

問題是,“洋高考”畢竟帶來了“尖子生”流失現象。每年四五月間,都有手拿國外高校“入場券”的考生,放棄國內名校預錄取甚至保送資格。“沒有一流的生源就沒有一流的大學。”熊丙奇說,“任何想成為世界一流的大學,都非常重視生源競爭。優秀學生和優質師資互相生發,加上一流的學術研究,才能使大學成為一流。很多大學的科研,也要依托于學生資源,一旦這種氛圍和資源消失,任何‘名校’都會很快失去光彩。”

今天,呼吁留住“優質生源”,不可能再依靠簡單限制“洋高考”等堵塞政策,而需要教育者自省其身。畢竟,與其臨淵羨魚,不如退而結網。(王柏玲 施嘉奇)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

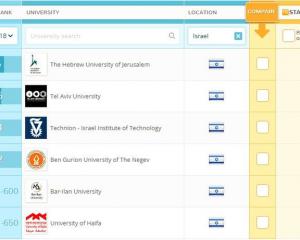

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19