“中部塌陷”:高校生均教育經費差異透視

生均經費統計描述出的“中部塌陷”

生均教育經費支出毫無疑問是保障高等教育質量的重要因素。我國高等教育空間不均衡現象備受關注,需要指出的是,生均教育經費的差異既是這種空間不均衡的突出表現,也是其非常重要的引致性因素。

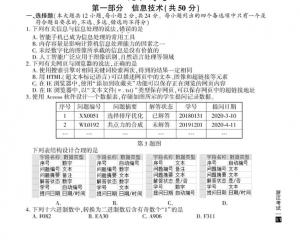

那么,我國高校生均教育經費空間差異的情況是什么樣的呢?基于基尼系數和泰爾指數的測算均表明,省域尺度下我國高校生均教育經費支出的不均衡程度從1999年高校大規模擴招之后出現了先擴大后縮小的“倒U”型曲線趨勢,2005年前后差距最為明顯,2005年后這種差距雖然有所減小,但較2005年之前仍有擴大趨勢。以國家統計局口徑劃分的東、中、西地區為單元的測算則顯示,擴招伊始的1999年,三地區高校生均教育經費支出分別為17450元、13281元和11603元,梯度遞減格局明顯,這種格局亦與我國經濟社會發展的空間格局一致;但三地區在2011年則分別變為27442元、18375元和22644元,中部地區同時滯后于東部和西部地區,出現了“中部塌陷”現象。

如果再分析不同地區高校生均教育經費動態變化曲線,就能夠看出在1999-2006年間,各區域高等教育財力資源對大規模擴招均準備不足。東部和西部地區僅僅保持了年均0.8%的微弱增幅,中部地區則出現了年均1.7%的降幅,可以說,中部地區的準備在這段時期內尤為不足。2007年后,隨著社會各界對高等教育資源的日益重視,高校生均教育經費支出有了快速增長,其中中西部表現更為明顯。2007-2011年,東、中、西部高校生均教育經費支出分別保持了8.95%、10.53%和14.73%的年均增幅。西部地區的高增幅得益于“西部大開發”傾斜性政策的支持,東部地區盡管增幅較低但基礎較好,相對而言,低谷出現在中部地區。

生均經費支出空間差異的成因分析

從上述統計描述可以看出,所謂的“中部塌陷”現象背后是長期存在的我國高等教育經費空間差異,“中部塌陷”只是這種差異在現階段的典型特征,消弭這種差異,還需各方長期的努力。

為推進問題的解決,我們需要對差異形成的原因進行分析。針對現階段高校教育經費來源,我們可將省域尺度下高校生均教育經費支出空間不均衡的成因大致分為財政投入強度和高校自籌能力兩部分的差異。其中,財政投入強度可細化分解為地方財政收入、財政預算內教育經費支出占財政支出比重、高校教育經費占財政性教育經費比重,后二者分別視為地方政府對教育的相對投入和對高等教育傾斜度。高校自籌經費能力決定于區域經濟社會發展的整體水平,可以以城市化進程和創新能力兩個指標進行刻畫,分別通過非農人口比重和人均專利授權測算。除此以外,在校大學生數量顯然也是影響生均教育經費支出的重要因素。進一步的數據計算表明,1999年以來,高校生均教育經費支出省際差異的90%是由上述影響因素決定的。

首先,我們看看地方政府財政收入方面的情況:

經過基于回歸方程的夏普利值分解法測算,地方政府財政收入對現階段高校生均教育經費省際差異影響度最大。動態地看,在上述選取的影響因素中,地方政府財政收入因素在1999年對高校生均教育經費支出省際差異的“貢獻”約為70%,到2011年則下降為41%。換言之,地方政府財政收入對高校生均教育經費的相對影響強度呈下降趨勢,這源自于中西部地區通過承接產業轉移以及釋放政策紅利等縮小了人均財政收入的省際差距。盡管地方政府財政收入因素的相對貢獻率在下降,但目前仍是導致高校生均教育經費支出出現省際差異的最主要因素。

其次,我們看看城市化進程的影響:

城市化進程反映著區域綜合發展狀態,也是高等教育生態系統的重要構成要素。城市化發展能夠通過產業升級和資源的集約化利用等方式提升經濟發展活力,既可以通過增加政府財力的方式增加財政資金投入高等教育的強度,更重要的是擴大了除財政撥款之外的經費籌措空間。區域城市化進程在1999年對高校生均教育經費支出省際差異的“貢獻”約為17%,到2011年則上升為30%。這種擴大化的趨勢一方面源自于目前我國城市化發展存在顯著的空間不均衡,另一方面也說明區域城市化進程對高校經費籌措的影響在強化。

再次,我們看看地方政府對教育投入意愿和對高等教育傾斜度產生的影響:

以財政預算內教育經費支出占財政支出比重刻畫的地方政府對教育的相對投入在2001年之后對高校生均教育經費支出省際差異的“貢獻”由正轉負。這意味著地方政府對教育的相對投入成為彌補高校生均教育經費支出省際差異的力量,這源自于先前滯后地區教育財政支出相對比重的顯著增加,但彌補差距的力量現階段作用力仍較弱,2011年其相對貢獻率僅為-3.59%。以高校教育經費占財政性教育經費比重刻畫的地方政府對高等教育的傾斜度對高校生均教育經費支出省際差異的“貢獻”則由1999年的4.43%快速增長為2011年的27.42%,地方政府用于教育的財力資源對高等教育傾斜程度近年來成為高等教育經費支出省際差異的重要推動因素。

第四,我們看看區域創新能力的影響:

區域創新能力決定著區域創新潛能,一方面受到高等教育水平的影響,另一方面也能夠通過產學研合作和優化經濟發展效率等方式反哺于本地高等教育資源。區域間創新能力不均衡也是引致教育經費支出差異的重要因素,以人均專利授權刻畫的區域創新能力則在1999年之后存在有波動的擴大趨勢,但其對高等教育經費支出省際差異的相對貢獻率則穩定在8%左右,這在一定程度上意味著目前高等教育財力資源對區域創新能力的響應還有待深化。

第五,我們看看在校大學生數量產生的影響:

在校大學生數量顯然會對生均教育經費支出產生下行壓力。除2009年和2011年等個別年份外,在校大學生數量對大規模擴招之后高校生均教育經費支出省際差異的影響強度較弱,但在2007年之后呈現增長趨勢,這與各省域招生規模變化密切相關。

推動生均教育經費支出均衡化的對策

盡管囿于特定的發展條件,我國高校生均經費支出還存在顯著的省際差異,但通過某些政策可控變量能夠部分地彌補這種差距。

第一是加強中央財政的轉移支付力度。

中央財政的轉移支付旨在彌補高等教育相對落后地區的地方財政對高校辦學經費支持的不足,緩解地方政府財政收入差距導致的省域間高等教育投入落差。中央財政的轉移支付需要注意兩點:一是發揮其杠桿作用,通過落實中央財政的“以獎代補”機制強化地方政府針對高等教育投入的積極性;二是考慮高校畢業生“西向東”的基本流動特征,中央財政應對中西部畢業生凈流出地區追加補償,盡量弱化因畢業生流動出現的相對落后地區向領先區域“倒貼”現象。

第二是強化地方政府對高等教育投入。

現階段影響地方財政投向高等教育的原因一是地方政府對所屬高校及地方高等教育的責任和權利并沒有完全理順,二是高等教育投資具有長期性和遲效性的特點,特定政府任期內可能無法得到明顯的經濟和社會回報。強化地方政府對高等教育投入除了中央財政的獎補機制外,還需要明晰地方政府在高等教育財政管理體制角色及其權利和義務,推動發展與區域經濟社會發展相適應的高等教育系統,以此調動地方政府投資高等教育的積極性;將省級政府對高等教育投入納入政府績效考核并結合地方經濟發展實際對地方財政投入高等教育的最低比重做出要求,鼓勵地方財政性教育經費的增量部分投向高等教育領域。

第三是充分釋放國家區域發展戰略的政策紅利。

國家區域發展戰略的實施對優化教育生態環境具有重要意義,中西部通過產業轉移、穩步推進新型城鎮化和培育創新能力等方式能夠充實區域經濟基礎,拓展財政收入空間,擴大高等教育辦學經費的潛在來源,實現高等教育投資主體和資金渠道的多元化。針對當下存在的高校生均經費“中部塌陷”現象,需要進一步在“中部崛起”的大戰略下系統增強中部地區綜合發展能力,構建中部地區高等教育和區域社會發展的良性互動機制,并適當增加中央財政對中部地區的傾斜度。

第四是建立對高等教育資源空間虹吸效應的防控機制。

針對滯后區域高等教育資源可能被發達地區過度吸走,一是鼓勵發達地區高等教育冗余資源向中西部高等教育相對滯后地區轉移;二是滯后地區高校根據自身情況設置具有區域特色的專業,加大對專門化人才的培養;三是滯后地區大力發展本地經濟,確保本地有較多的工作崗位留住高校畢業生,并通過優化工作和生活環境增強對人才的招徠。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04