你是在努力適應 還是在把自己逼入絕境?(圖)

前兩天,北京和上海的霧霾已經達到了令人發指的程度,小伙伴們紛紛表示,"你在南方的艷陽里,大雪紛飛!我在北方的霧霾里,孤獨死去","騎自行車上班有一種開飛機的感覺,兩邊都是祥云"。

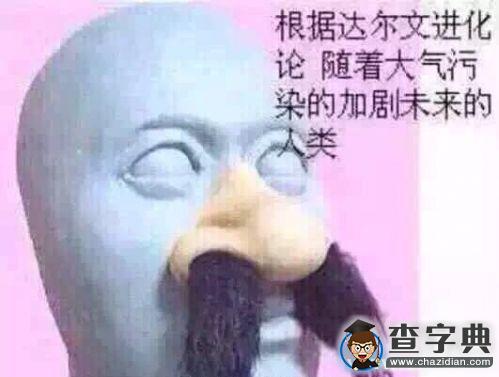

于是乎,我在微博里刷出了下面這張圖片。

"根據達爾文進化論,隨著大氣污染的加劇,人類會變成這個樣子"

我也把它轉發到了我的朋友圈,朋友們表示贊同,當然也有很多關乎生存舒適度的朋友覺得這樣會讓我們很不舒服,不過,這就是進化的力量,為了生存,我們也是拼了。

我記得碩士階段,老師在給我們講適應的時候,就曾經預言過人類未來的樣子。她說:"別看現在我們都追求高高瘦瘦的,其實都沒有意義,因為未來的人類一定會變成禿頭、大肚子、羅圈腿,這是我們不可逃脫的事實。為什么這么說呢?因為隨著科技的發達,對于我們大腦本身的要求會越來越高,但是其他的器官的作用就會變得越來越弱。再加上我們出門都靠各種節省時間、節省體力的交通工具,所以像頭發、大長腿這些就會慢慢退化,而且隨著我們坐著的時間越來越長,肚子自然就會變得很大,所以大肚子早晚也會成為人類的標配。"

其實仔細想一想,這樣的說法也不是沒有可能,畢竟隨著生活環境和自然環境的改變,我們自身也會做出相應的變化,才能與這個世界和諧相處,只不過我在思考一個問題,這種所謂的適應究竟是好還是壞。

心理學家皮亞杰認為,適應的本質就是集體與環境之間的平衡。而適應的形式包括兩種,同化和順應。同化是指個體把環境因素納入到自己已有的圖示或結構中,也就是說,原來我沒有,現在因為外界環境中出現了,所以我也跟著發生了改變,這樣的改變無疑增加了和豐富了我們本身的動作。而順應是主體改變動作以適應客觀的變化,與同化不同,順應似乎更具有主動性,我為了適應變化而主動發生改變。

但是,這種適應如果是在我們自知且自愿的情況下發生的,那算是一件好事情。畢竟主動地去適應新環境,減少自己在新環境中的不舒適感是一件很好的事情,更反應了我們的能力。不過,很多時候,適應是發生在我們沒有意識的情況下,我們自然而然地就習慣了,這個時候可就未必也是一件好事了。

以我們對待的霧霾的態度為例。我記得剛剛出現霧霾天氣的時候,大家那叫一個恐慌,仿佛這樣的空氣只要吸上一口就足以斃命,大家是能不出門就不出門,即便出門也恨不得戴上20個口罩,在街上行走的速度都接近于低空飛行,就是為了少呼吸一口是一口。但是,隨著霧霾天出現的頻率不斷增加,我們都成為了見過大世面的人,即便能見度不到幾米,我們帶口罩的人并不多,而且也很少有人會因為霧霾而改變自己當天的行程計劃,無非就是在朋友圈里調侃一下,而這樣的一天與平時并沒有什么差別。

從最開始的惶惶不可終日到如今的視而不見,其實不過短短兩年的時間,我們竟然發生了這樣巨大的變化,真不知我們是該慶幸自己的適應能力越來越強還是該悲哀自己的麻木與無動于衷。不過,這也從另一個角度詮釋了我們對于環境的適應。當某一種刺激突然出現在生活中的時候,最初我們一定是害怕、恐慌的,而且我們也一定是頑強抵抗,希望可以讓這種刺激消失,但是隨著時間的推移,我們發現自己并沒有能力打敗它,所以就只能任由它肆意妄為,這個時候我們還會有一些無奈的情緒在里面,再之后,這種刺激頻繁地出現,就變成了和我們吃飯睡覺一樣的事情,這個時候我們已經開始接受,慢慢變得麻木,而此時最開始的那種害怕恐慌,也就不復存在了。

之前,有許多網友都咨詢過我,要不要分手。雖然大家的情況都不盡相同,但是歸結起來,都可以說是,戀愛中有讓自己的非常不滿意甚至是打破底線的事情發生,可是畢竟交往了這么久,說分開也是很不容易的。其實,這些事情,在外人看來,必然是要分手的,而且是非分不可的。因為有的是對方同時交往好幾個對象,還有的是對方騙自己的錢財出去賭博,這些與一般意義上的愛與不愛都沒有可比性了,但是他們仍舊在用昔日的一些小美好來麻痹自己,盼望著對方可以瞬間幡然醒悟,又或者認為自己才是真正的救世主,若是拋棄了這樣的人,真是有違自己的神圣使命。

不過,在我看來,其實這些理由都是借口,都是適應鬧得鬼,他們習慣了這樣的生活,喪失了改變的勇氣,他們無非是為了自己,畢竟很多時候逃離比堅守需要更大的勇氣。

這讓我想起了心理學上的習得性無助。這個概念是美國心理學家賽利格曼于1967年研究動物的時候提出來的,他用狗做了一項實驗。起初他把狗關在籠子里,只要蜂音器一響,他就給狗施加電擊。但是,因為狗被關在籠子里,所以它無法逃避電擊。之后,只要蜂音器一響,他就會再次施加電擊。幾次之后,在電擊之前,他會把籠子門打開。然后等到蜂音器響起來的時候,再實行電擊,可是這個時候,狗不僅不會逃離籠子,而且在電擊之前,它就倒地呻吟和顫抖。它本來可以主動逃離這個讓它痛苦的地方,但是它卻絕望地等待痛苦的來臨,這就是習得性無助。

而對于我們人類來說,也是一樣。我們在感情上不順利,即便開始了一段新的戀情,我們也不會認為自己這一次會幸福。我們在工作上不順利,即使所有人都來幫助我們,我們也不再認為自己是一個有能力的人。

而這也是一種適應,我們適應了自己糟糕的狀態,我們以為自己這也不行,那也不行,其實并不是我們不行,而是我們陷入了習得性無助的心理狀態,我們為自己設立了心理障礙,把失敗的原因歸結于我們無法改變的因素,然后放棄了自己。所以,適應讓我們破罐子破摔,接受了所謂的命運。

適應終究把我們變成了籠子里那條絕望的狗。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!