10月5日,瑞典卡羅琳醫學院宣布,將2015年諾貝爾生理學或醫學獎授予中國女藥學家屠呦呦以及另外兩名科學家,表彰他們在寄生蟲疾病治療研究方面取得的成就。中國科學家首次獲得諾貝爾科學類獎項,引來一片叫好聲,但也有不同聲音出現。那么,我們該如何看待這一事件?屠呦呦獲獎給出怎樣的啟示?本期刊發三篇文章,以饗讀者。

國家實力取決于有創見的第一人

提高國民素養當然重要,但國家實力還是取決于有創見的第一人,否則中國永遠只能仿制別人或者充當讓別國的第一獲得無限放大機會的默默無聞者。

中國科學家屠呦呦獲諾獎實至名歸,這無疑是一件值得慶祝的好事,不只是因為得獎,更因為這是一個造福眾生的發現,而發現者是一位中國人。

其實,屠呦呦獲獎不是第一次,在2011年她就獲得了國際醫學大獎。美國拉斯克獎曾將其臨床醫學研究獎授予這位杰出女性,這是國際地位僅次于諾貝爾獎的國際醫學大獎。所以,屠呦呦獲得諾貝爾獎說明國際科學界對她的再次確認。

毋庸諱言,屠呦呦獲獎在國內有多種聲音,所以才有國際認可和國內未認可之間的反差。這里我們無意對之評價,因為拉斯克獎評獎委員會給出的三條標準說明了一切:誰第一個找到青蒿?誰第一個提煉出抑制率100%的青蒿素?誰第一個運用于臨床?學界認可屠呦呦。

拉斯克獎評委會提出的這三個標準做了一個簡單梳理,即追問從茫茫物質世界中,將特定物質中的特定成分提取出來,導向特定的疾病靶標,這三個環節的第一個完成者是誰?在研發新藥青蒿素的三個關鍵點上,屠呦呦都是第一人,從這個角度說,無論拉獎還是諾獎,授予她實在是天經地義。

當然,在舉國體制背景下研制成功的青蒿素,歸之于屠呦呦一個人,難免讓許多人心情復雜:整個新藥研制過程何其復雜,各路人馬誰不是全力以赴,從發現青蒿到制成新藥,豈是任何一個人能獨自承擔下來的?如此想法在常理上,都不是沒有道理的,但對照國際評獎的標準,卻都是毫無道理的:科技評獎當然關注效果,因為科學的使命就是改進人類生存狀況,沒有效果,獎勵什么?但科技評獎又不僅僅關注效果。效果是前提,誰第一個找到這條通向成功的道路,才是評獎的聚焦點。科技界從來不抹殺科學共同體成員的集體貢獻,所以有站在巨人肩上的說法,但更重視第一人的作用也是實情。這不是評獎委員會諸公的個人偏好,而是科學發現的內在要求。

科學發現是一個從無到有的過程,無意味著沒有方向,實現從無到有,首要突破的就是有,正確的方向是成功的起點。數學界何以有那么多猜想,而證明猜想者無論多么富有創見,都無法同猜想者相提并論,因為證明猜想者永遠只是在猜想提出的方向上努力。沒有猜想,他們都不知道該作何努力。

從這個意義上說,最早發現方向者就是1,沒有后來者持續努力,1可能永遠只是1。相對這個1,后來者如同無數個0,他們能成十倍、百倍地使1增值,但沒有這個1,所有后來者只是0,他們所有的努力都可能徒勞。當年美國和中國同時開展抗瘧藥研制競賽,美國科研和財政實力遠勝于中國,據說一共測試了數十萬種植物和礦物,但就是因為缺少屠呦呦這樣成功找到青蒿的第一人,所有努力終成泡影。就此而論,諾獎獎勵的就是這個1,所有0不是沒有貢獻,只是因為有了1,他們的努力才成為貢獻。

把這個道理用到教育上來,中國要成為科技強國,教育必須關注這個1的培養。提高全體國民的素養,保證每個人的健康發展當然重要,絕對不可掉以輕心,但國家實力取決于有創見的第一人,否則中國永遠只能仿制別人或者充當讓別國的第一獲得無限放大機會的默默無聞者。既然這不是大國的邏輯,那么中國教育必須加倍努力,實現為國家造就第一人的神圣使命。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

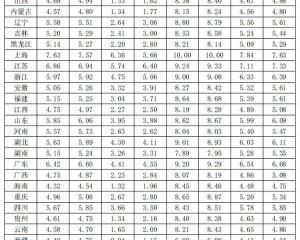

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27