準確把握群體心態 增強思政教育有效性

高校思想政治教育工作是一個復雜的系統工程,其成效是群體心態互動而產生出來的。恩格斯指出,歷史最終的結果總是從許多單個的意志的相互沖突中產生出來的,有無數個力的平行四邊形由此產生出一個合力。只有準確把握高校群體心態,才能增強思想政治教育工作的有效性。

學生的功利心態

大學生在思想政治教育活動中處于主體地位。目前,資本與市場的邏輯沖擊著大學生的思想觀念,網絡社會與新媒體的發展改變著大學生的學習生活方式,大學生的價值觀念出現多元化,思考問題也越來越自我化。一些學生對思想政治理論課不感興趣,他們僅僅把思政課當成不得不修的學分課,迫于學分與考試的壓力,不得不去聽課,即使到了課堂,也很難進入學習狀態,其中原因既有社會大環境的影響,也有高校內部小環境的制約;既有教材與教學內容的問題,又有教學方法與手段的問題,另外,大學生學習、生活與就業的壓力等諸多問題困擾著他們,并使其始終處于焦慮狀態。馬克思認為激情、熱情是人強烈追求的對象的本質力量,在大學生看來,思政課與他們專業關系不大,與他們的學習生活實際有一定的距離,教材內容與課堂講授很難觸動他們的心理與靈魂,使其不能產生心理上與情感上的自覺認同,因此,大學生對思政課大多采取一種功利心態。

教師的矛盾心態

思想政治教育要達到“內化于心、外化于行”的效果,其關鍵在于思政課教師。目前,面對各種思潮和復雜的社會現象,面對大學生思想觀念的變化,如何運用馬克思主義的立場觀點方法在多樣中求得共識,使大學生能夠實現從認知到認同的轉變,這給思政課教師提出了挑戰。思政課教師作用的發揮來自教師的自身認同與他人的社會認同。思政課在大學生心目中普遍不被重視,教師個人也盡力了,但教學效果總不理想,教學成就感低,思政課教師難免有一種失落感,加上一些學校職能部門與專業教師不認為這門課教師重要的氛圍,也使他們失去了自信。思政課教師往往承擔的教學任務比專業課教師要繁重,很少有時間從事科學研究活動,科研成果不夠豐厚,使得他們在學校職稱評定時處于劣勢地位。目前,高校思政課教學存在著“教師不愛教,學生不愛聽”的現象,思政課教師由此產生一種職業倦怠,使其呈現出矛盾心態。

輔導員的無奈心態

輔導員是大學生思想政治教育的骨干力量,他們與大學生的關系最為密切,輔導員對于一個大學生成長過程來說具有極其重要的作用。輔導員與專業教師相比,個人事業的發展相對慢了一些,工作成就感也就相對較低。目前,“90”后大學生往往為獨生子女,心理問題較多,情緒波動幅度也較大,無形中增加了管理的難度與責任,輔導員面對的問題與挑戰也越來越多。另外,高校擴招,大學生與輔導員之間的比率在擴大,一個輔導員要管理的學生大多在幾百人以上,輔導員雖全身心投入到管理工作,其工作效果并不明顯,一旦心理脆弱的學生出現問題,更使輔導員精神處于高度緊張狀態。輔導員工作既繁重又瑣碎,同時責任重大,一些學校還對輔導員崗位的重要性認識不足,輔導員自身對其身份的認同感不高,部分輔導員并沒有將其崗位作為自己的職業理想,工作與生活的壓力影響了輔導員隊伍的穩定,使輔導員處于一種無奈心態。

干部的弱化心態

干部尤其是學校主要領導的重視程度是做好思想政治教育工作的關鍵因素。但現在一些學校領導看重有形的學科發展、重點實驗室、碩士點、博士點的建設,對思想政治理論課,不少學校領導,口頭上重視,實際上并不重視,甚至把思想政治理論課視為學校眾多課程中的一門普通的公共課,無形中弱化了其地位。思政課不同于學校一般公共課與專業課,它是一門能夠塑造大學生思想與靈魂的特殊課程,短時期內不可能有立竿見影的教育功效,干部弱化心態影響了對其的衡量。

消極心態如何轉化為積極心態

目前,高校存在的諸多心態已經影響與制約著思想政治教育工作,如何把消極心態轉變為積極心態,可以從以下三個方面入手:

第一,高校要把對思想政治教育工作的認識上升到關乎國家文化安全的戰略高度,來對學校制度進行頂層設計。大到學校章程的制定,小到具體政策的出臺,都不能簡單地從功利的角度來理解思想政治教育工作。

第二,思想政治教育工作需要多元主體共同參與。高校各種不良心態的產生,其根本原因在于各種群體的權利沒有從根本上得到保障。學校治理不僅僅是職能部門與學校領導的事情,而應當是全體教師、學生的共同事情,學校制度與政策的制定應該讓學生、教師、輔導員參與進來,例如學生管理、職稱評定、教學管理等制度,讓多元主體都具有話語權,才能調動各群體學習與工作的積極性。

第三,思想政治教育工作應融入人文關懷,始終關注對人的現實利益需要和精神需要的滿足,要從解決人們最關心、最直接、最現實的利益問題入手,消除引發人們各種心態失衡的外部誘因,增強群體的利益認同、制度認同與價值認同與情感認同,從而提升思想政治教育的整體效果。

(作者單位:北京交通大學人文學院)

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

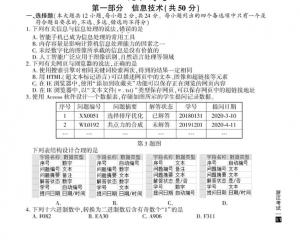

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

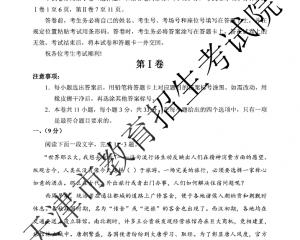

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04