瘋娘不瘋。

可村里人都叫她瘋娘。

瘋娘22歲,是慰安所里最年長的慰安婦。逃回村里后,懷了孕,氣死了丈夫,只能靠五歲大的女兒照顧她和她肚里受人唾棄的雛嬰。

懷孕初期,她整日坐在土墩旁,目向遠方,濃濃的遠山眉已被散亂的長發掩去了山角,目光里,沒有靈魂的波動。蓬亂的頭發,像一只剛掙脫魔爪的風箏,任性的飛向空中,不再受她的支配。瘋娘是個五官極精致的女人,而今卻像從黃土里爬出來的,學著游擊戰的民眾,每日或大或小的叫喊著:鬼子!鬼子!

起初,人心惶惶那會,村里有些姿色、身材的女人都要躲在家里,丟棄了農耕,守著他們毫無抵抗力的家門,膽戰心驚的過日子。生怕哪天睡著了,自己就被鬼子抓進那婦女的囚籠,過著人不人鬼不鬼的日子。所以沒人去關心瘋娘是不是真的瘋了。她們只知道,躲在小角落,禱告神明,祈求這地獄般的日子快快的過去。

瘋娘妊娠嚴重時,常常在夜里嘶聲痛哭。她五歲的孩子,還剛接觸這個世界沒有多少年,失去了父親,又有著這樣的母親,每每從睡夢中驚醒,靠著冰冷的墻壁,在黑暗里默默的蜷縮,沒有淚,卻更像早已淚盡。這個普通的家庭和這片神州大地上大多家庭一樣,因為一場硝煙,支離破碎。

五個月時,瘋娘已經不會叫喊了。她聲音嘶啞,只會吱吱嗚嗚,一頭蓬亂的長發被炸得滿天飛。她再也沒有穿過漂亮的衣服,梳過美麗的頭發,畫過精致的妝容,和熟悉的人交談。她已經喪失了說話的能力,看著自己的女兒,都像仇人。她走過最遠的地方,是能俯視全村的山頭。她望著山下過著小日子的鄰居,想象著他們能正常看她的神情,呵呵的笑。她愛上了蜷縮在她母性的天地里的感覺,整日在自家門前兜兜轉轉的傻笑。

瘋娘瘋了。

她除了呵呵的笑,只剩下別人觸碰她時的驚恐和慌張,張牙舞爪的嘶喊著鬼子來了!鬼子來了!

九個月時,霜降已至。北方的寒風,猛烈的發泄著它對這片大地的不滿。它使盡全力想帶走這片喧鬧的靈魂們,卻發現根本承載不了他們的重量。瘋娘走不了路,只能躺在搖椅上,圓圓的眼珠在眼眶中來回的望著油燈,安靜等待孩子的降臨。遠處是狂風的呼嘯,炮轟的聲鳴,大地的嘶吼,人們的叫喊。她隔門相望,仿佛這一切都跟她無關。突然,她猛的站起,一個趔趄,向大門撲去。她握緊了門把手,手指僵硬,分分合合,雪白的腿間隱隱約約有著些許的鮮紅交纏著她破爛的衣褸。她的雙目,直勾勾的盯著木頭門,好似要盯出個什么來。

鬼子又進村了!

整個村子瞬間像掉進了盛滿鮮血的大染缸,她們是這染缸里最低級布料,被任意的攪來攪去。女人的嘶吼,生命的止息,小孩的驚恐,牲畜的騷動都在這片原以為早已雨過天晴的土地上再次響起。

瘋娘終于有了新的表情。

她對上了女兒的眼睛,那雙單純的眸子里還存著對這個世界的美好希望。她沖過去,抱住了女兒小巧的身子,在逃回來幾個月后。小小的身子,弱不禁風的樣子,微微的顫抖著,臉色慘白。她輕輕的抱住女兒,給女兒她最后僅剩下的一絲溫暖,兩個人一起顫抖著。她的肚子,開始惴惴不安的蠕動起來。她忍著疼和女兒進了為了躲難而建造的逃難洞,洞口接向荒野的叢林,被藏在衣柜的后面。

屋外是從不遠處傳來的勝利的號召。已經來不及了,她的家是這片村子最后一站。她腿間的鮮血,越來越多的往外滲出。她只得咬著嘴唇,面目猙獰地往洞里爬。她回頭,卻見女兒站在洞口外面傻傻的看著她笑。

她的女兒叫了她一聲媽媽。

然后,消失了。消失在她的視野里,只留給了她一片黑暗。

她拼命的挪動著小腿,想去接近被擋住的洞口,卻只能在女兒微弱的叫喊聲里, 疲憊而絕望的睡去。

媽媽媽媽

寶貝寶貝

為什么,還是沒有人能聽見她的聲音呢?她每天都在叫喊著。在那漫長毫無希望的日子里,在她用自己的身體救了別人卻得到異樣的眼光里。

1945年9月3日,抗戰勝利,舉國上下一片歡騰。瘋娘路過村口公告欄,她變得瘦弱不堪,歲月的皺紋爬上她少不更事的臉,一遍遍將往日的記憶印刷在她身上。

村口站滿了村民,原本還在細細討論,在看見她時,都懂事的讓了道。

公告欄寫滿了抗戰勝利的字眼,她靜靜的站在那里,很久很久,發絲在風中凌亂。她問:勝利了嗎?

沒有人回答她。

所有人都在碎碎念。無疑都是那些話。

她擰著眉,盯著公告欄,好似又要盯出個什么來。瞠目怒視忽然變成了呵呵的傻笑。呵呵,呵呵。聲音爽朗清脆。

她瘋狂的奔跑起來,不住的叫喊,勝利了勝利了

她跑過田野去看耕地的牛,跑過山丘到女兒的墓前痛哭了整整兩天,最后往山上人煙稀少的家里跌跌撞撞的跑開了

于是村里又掀起了一陣風浪。

瘋娘又瘋了

真的嗎?

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

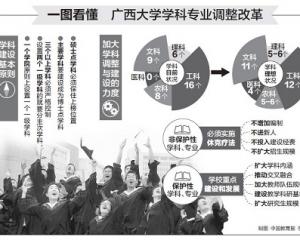

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

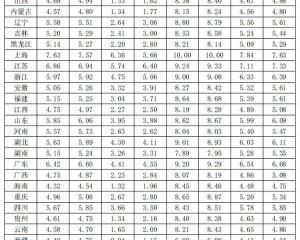

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27