系統講授、專題教學、實踐教學“三位一體”,研究型+互動型“兩翼齊飛”,中國人民大學——

創新“一體兩翼”,讓思政課“活起來”

新華社北京5月17日電(記者 魏夢佳)剛邁入中國人民大學,一門名為“思想道德修養與法律基礎”的課程讓19歲新生王碩感到新奇又振奮。為了讓學生深入理解社會主義核心價值觀,教師王易讓大家充分發揮想象和能動性,選擇喜歡的方式展現研究成果。

王碩和同學一起花了一個多月,自編自導制作了一部微電影,名為《你的努力就是這個國家未來的方向》。影片中,“愛國、敬業、誠信、友善”等價值觀被融入一個個質樸溫暖的校園故事中。之后的課堂展示上,同學們七嘴八舌地對影片展開討論,而“主創”們也耐心地答疑釋惑,課堂氣氛熱烈。

“我印象中的思政課大都是‘填鴨式’灌輸理論,沒想到還能如此有趣,放手讓我們去思考、討論和實踐,這讓我獲益匪淺。”王碩說。

為了讓思想政治理論課堂“活起來”,10多年來,人大積極探索思政課教學改革創新,形成了“一體兩翼”的教學模式。

馬克思主義學院院長郝立新認為,在當前網絡、新媒體發展帶來信息爆炸,各種思潮、價值觀激蕩等新情況下,思政課教學“不能守成”,不能再“滿堂灌”“照本宣科”。“我們要更新理念,把理論的總體和重點、理論和實踐結合起來,調動師生的主動性和積極性。”

據介紹,“一體兩翼”中的“一體”即系統講授、專題教學、實踐教學的“三位一體”,“兩翼”即“研究型+互動型”教學。在“三位一體”模式中,學校在注重系統講授基礎上,邀請了眾多校內外專家學者舉辦專題講座,為學生解析重大社會熱點問題。同時,專設兩個學時的社會實踐課,指導學生在全國展開實踐活動,便于其深入社會、了解國情。馬克思主義學院副院長陳崎說,2013年以來,學校每年有約3000名本科生參與社會實踐,通過走訪、座談、調查等方式形成300篇左右的調研報告。

針對大學生所關切的熱點難點問題,老師們還參與編寫了系列思政課通俗理論讀物,如信仰研究系列、書簡系列等教育讀本成果。其中的書簡系列書籍,以“書信體”方式就信念、愛國、道德、就業等話題與大學生“對話”,一經出版便深受學生喜愛。

學校30多名一線思政課教師,為激發學生學習興趣,精心設計課堂互動教學活動,創造讓學生參與的平臺,使思政課的針對性、實效性和感染力大大提升。

親切耐心、被學生譽為授課“零差評”的王易教授,一直堅持專題式教學方法,結合傳統文化與社會熱點,深入淺出地引導學生確立正確的人生觀、價值觀。“仁愛和諧”“孝與忠”“義與利”等專題討論,加之話劇、辯論、演講等多種教學方式,讓學生深思并積極應對生活中問題。

“大學生們有很多困惑,渴望交流,老師一定不能把思政課變成‘訓話課’,而應使之成為滋養學生的‘心靈雞湯’。”王易說,“要把教學重點、理論難點、社會熱點及學生特點緊密結合才能有針對性,從‘我要你學’到‘我要學’。”

2014年,人大創立“別笑我是思修課”微信公眾號,通過經典美文、教師觀點、學生感悟、熱點時評等,收獲大批學生“鐵粉”。今年3月,青年教師張曉萌指導學生打造一些公眾號,讓學生們用手繪漫畫、微電影等形式,“趣味”講述馬克思生平故事及馬克思主義原理,廣受好評。

“現在課程‘到課率’有了保障,還應注重‘抬頭率’。”張曉萌說,90后學生思想活躍,表達欲望強烈,對社會熱點問題很關注。“我們要尊重和包容學生觀點,及時回應他們的問題,引導其對馬克思主義理論的信仰、對中國道路的信心。”

人大法學院2015級本科生卞玉揚興奮地告訴記者,上了一學期思政課,感覺“收獲很大”。“大學思政課就像一把標尺,讓我們不斷思考和調整,更加堅定信仰,對價值觀也有了更清晰的判斷。我相信,這不是大學中的短暫課程,而是需要延續一生的學習。”卞玉揚說。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

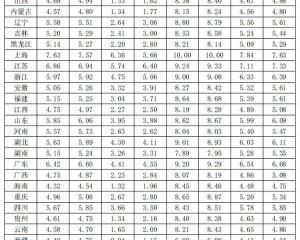

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27