【大學生社會實踐調查之四】

社會實踐何時贏來社會總動員

《關于進一步加強和改進大學生社會實踐的意見》提到,大學生社會實踐要堅持整合資源,調動校內外各方面積極性,努力形成全社會支持大學生社會實踐的良好局面。

“出師不利。”北京某高校學生李嘯洋這樣形容自己今年的社會實踐。“我們一開始聯系了三四家與項目相關的單位,但都被‘無情’回絕了。最后,還是我們團隊的一位成員托關系找到了一家肯‘收留’我們的機構。”

記者調查發現,學生自己聯系調研單位,普遍都要吃上幾回“閉門羹”。因社會支持不給力而引發的一系列問題,正在制約著大學生社會實踐的健康發展。

遭遇“冷眼” “錢關”難過

北京某高校學生羅婧的“不爽”,要從給調研單位撥打的第一個電話說起。“今年,我們的項目《大學生創業現狀調查》通過后,馬上聯系了一家外地創業機構,但接電話的工作人員并不熱情,還盤問我們的住宿酒店和調研目的,最后在我們的軟磨硬泡下才松了口。”

“我們的項目才申下1000元,而我們團隊共有7人,平攤到每個人頭上也就100多元。”盡管山東某高校學生張詩奇想盡辦法節省經費,比如為了省住宿費住在同學家等,但最后結算,每個人還是自己掏了將近500元。

中國高校傳媒聯盟日前發布的一項調查顯示,65.65%的大學生受訪者參加了暑期社會實踐,73.48%的受訪者所在學院或學校設立了專項資助,所獲資助額度低于500元的團隊占62.37%。

從該調查可以看出,大學生暑期社會實踐的資金主要由學校提供。但這些資金真的夠嗎?

今年,山西某高校學生閆冰因參加社會實踐,自己花了2000多元,“不管能否申請到學校的項目經費,自掏腰包都是肯定的,只不過是多少而已”。

利用網絡眾籌經費,成為學生們闖“錢關”的一種新方式,但現在看來,效果有限。正在長白山進行暑期調研的北京某高校學生周鵬及其團隊就在“追夢籌”平臺上發起了資金眾籌。然而,到了截止時間,他們卻只籌到440元,相比9000元的目標差距很大。

透支熱情 難以雙贏

“雖然我們提倡學生自主組隊開展社會實踐,但實際情況是,完全依賴學生自己聯系社會實踐困難很大。”華中科技大學公共管理學院副教授童文勝說。

云南大學高等教育研究院教授羅志敏認為,之所以遭遇“冷眼”,關鍵在于一些高校一直以來的形式主義、添亂式、擾民式的社會實踐,早已透支了實踐者的信用、接收單位的熱情。

西安某創業園區發起人張途(化名)每年要接待十幾撥前來調研的大學生,在他看來,一些調研單位沒有和學校、學生建立科學合理的溝通、反饋機制,致使學生一些有價值的調研成果沒有反饋回去,沒有讓調研單位“嘗到甜頭”。

“即便建立了反饋機制,受專業水平、社會經驗等因素的影響,大學生的調研成果依然很難對調研單位產生公信力和吸引力。這種單向的支持,對調研單位而言更多是增添工作負擔。”東北師范大學教授王占仁補充道。

對于經費緊張的問題,天津外國語大學國際商學院創新創業中心主任李名梁分析道:“目前,有一些高校還沒有將社會實踐納入學校的教育管理體系中,因而沒有專項的經費投入。還有部分高校雖已將社會實踐納入該體系,但支持力度、經費投入都十分有限,造成‘僧多粥少’的局面。”

建立社會資源統籌機制

如何把“冷眼”變為熱情的互動,如何讓“錢關”不再是前進的阻力,已成為大學生社會實踐中亟須解決的重要問題。

“必須從社會的大視角出發。”王占仁建議,高校應建立社會資源統籌機制,本著合作共建、雙方受益的原則,加強社會實踐基地建設,建立校企、校地雙贏的合作聯系模式,為大學生社會實踐活動提供長期、穩定的實踐平臺,規范對接、輸送、跟蹤、管理、評價機制,按照學生專業及成長需求規劃實踐基地,有針對性地為大學生社會實踐活動提供保障和支持。

中國教育科學研究院助理研究員姜朝暉也認為,學校與地方政府和單位建立有效的互動反饋機制,是現行最有效的辦法之一。“當然,這也需要高校和指導老師嚴把調研成果的質量關,為地方政府和單位提供有價值的調研報告。單位嘗到了‘甜頭’,就會更愿意接收來實踐的學生,而建立良性合作關系之后,學生團隊也可以向當地政府申請資金資助,有效緩解經費緊張的問題。”

“除了學校要加大預算投入外,還要想辦法走資金籌措多元化道路,如建立專門捐贈基金賬戶,尋求企事業單位及社會組織的贊助。”羅志敏表示。

北京師范大學教育學部教授洪成文強調,應借鑒國際先進經驗,“國際上的普遍做法是,法律層面加以規范,企業依法提供實踐工資,動員社會資金設立實踐贊助基金,學校援手拾遺補闕。”

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

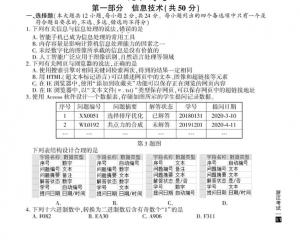

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04