找工作時我們往往需要潤色自己的簡歷,網上有數不清的《簡歷書寫指南》"保證"在你使用之后能夠進入下一輪的篩選。不過,有一件事你們肯定沒做過,那就是將自己失敗的經歷放在簡歷上,普林斯頓大學教授就這么做了!

來自普林斯頓大學心理學與公共事務系的教授Johannes

Haushofer將自己近幾年失敗的經歷寫在簡歷上并發給學生們看,但就在上周,他決定將這份簡歷放在網上向大眾公開,他希望大眾們能夠認識到失敗是通向成功的必經之路。

然而所有人都沒有想到,這份簡歷開始像病毒一樣傳播。

這份文件從90年代后期開始,包含每一封拒信,失敗的獎項申請沒有被接受的學位項目,失敗的工作職位申請等等。具體如下:

一個人失敗的經歷竟然比成功的經歷更能夠引起大家的注意,這看上去可能有些奇怪,但其中也有科學的道理。

對于事業剛起步的人來說,我們十分清楚自己失敗的經歷,可能我們的親友也較為清楚,但很難想象事業已經獲得成功的人也會經歷相似的事情。

這就是Haushofer教授希望打破的固有觀念。

"我嘗試過的大部分事情都是以失敗告終的,然而這些失敗的經歷通常是不可見的,而成功的那些則是可見的",Haushofer教授說道:"我注意到這會給他人一個錯誤的觀念,那就是我做的幾乎所有事情都會成功,因此他們會將失敗歸結于自身而不是世界的隨機性。求職申請,經費申請等等,各項申請本來就是隨機的事情,而且就連評委和推薦人也有不好過的日子"。

Haushofer教授并不是唯一抱有這種觀念的人,他于2010年開始著手寫自己失敗簡歷的時候是受到了來自愛丁堡大學Melanie

Stefan發表在《自然》雜志上的一篇文章的啟發。該文章稱充滿失敗經歷的簡歷能夠幫助我們認識到:失敗是人生的一部分,它并不可恥。

"我的簡歷并沒有反映我的大量學術經歷,它并沒有包含我掛掉的科目,不成功的phD生涯以及失敗的博士后申請,沒有被接受的文章。在會議中,我僅僅將自己成功的那部分學術成果拿來作報告,但并沒有講自己失敗的許多其它課題",Stefan在文章中這樣寫道。

認識到他人也會失敗,這不僅僅能夠卸下我們肩上沉重的負擔,而且還能夠激勵我們更加努力的工作。

今年早些時候,來自哥倫比亞大學的研究者們招募了400名學生進行試驗,他們被分成三組,一組學生被給與了一份有關愛因斯坦、居里夫人等著名科學家的800字的人物小傳,另外一組則被告知了這些科學家們糾結的私人經歷;第三組學生則被告知這些科學家們曾經失敗的學術經歷以及錯誤的試驗。結果顯示,第二組與第三組學生比第一組學生能夠取得更好的成績。

認真的說,沒有人會建議大家一定要在下次求職時將自己失敗的經歷寫上去,這只是激勵人的一種做法。不過,越來越多的研究表明,如果我們對他人的失敗報以更加開放的態度,那么這會對我們自己的事業進步提供非常大的幫助。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

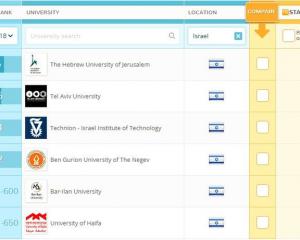

去以色列留學的理由2019-07-09

去以色列留學的理由2019-07-09 美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 堪薩斯大學2018-10-19 密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19

密歇根大學家庭護理專業詳細介紹2018-10-19 密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19

密歇根大學留學 成人與老年基礎護理專業介紹2018-10-19 美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19

美國助產護理專業院校推薦 凱斯西儲大學2018-10-19