再塑大學師生的“從游”關系

大學是知識傳承和演進的地方,老師是知識的傳承者、推進者和守望者,他們用奉獻、敬業和博學贏得學生的尊敬、愛戴和仿效。在21世紀的今天,我們一方面在講臺上見證著一些名師佳師粉絲眾多,另一方面在象牙塔內看到了一些師生關系緊張畸變。什么樣的老師才是大學生眼中的好老師?本期,我們共同關注——

在大學,師生關系主要是通過以教學活動為載體而形成的,在教與學的雙向互動中,教師是引領者,故稱為導師;學生是習得者,通過跟教師習得知識和方法以及接受人格熏陶而獲得發展的能力。據說,在當年的雅典學院,教師與學生之間的關系就可以用“亦師亦友”來形容。梅貽琦先生在《大學一解》中則形象地比喻說:“學校猶水也,師生猶魚也,其行動猶游泳也,大魚前導,小魚尾隨,是從游也,從游既久,其濡染觀摩之效,自不求而至,不為而成。”

“從游”關系是大學師生關系的實質。梅貽琦先生所說的“從游”關系,意味著教師與學生的關系非常貼近“熏陶”這個詞,彼此之間疑義相析,教學相長。正是這樣一種“從游”關系,教學活動才呈現出一個美妙的生命互動過程,教師展示生命的魅力,學生舒展生命的活力。懷海德認為:“大學的存在就是為結合老成與少壯以從事創造性之學習,而謀求知識與生命熱情的融合。”陶行知先生也有類似的說法:“說得正確些,先生創造學生,學生也創造先生,學生先生合作而創造出值得彼此崇拜的活人。”

然而,近年來,大學師生間的這種“從游”關系卻出現了反向“游離”的傾向:學生逃離課堂或在課堂上做起“低頭族”,老師成為學生口中的“老板”,關于大學師生關系畸變的議論也見諸報端。

大學師生關系為何出現這樣一種狀況?究其緣由,還要從教學環境的變化說起。

首先是校園環境的變化。從理論上講,保持寧靜是大學的本質要求。在寧靜的校園,教師潛心從事教學活動,學生靜心吸收知識給養。然而,大學又不是孤島,大學存在于一定的社會環境之中。社會環境的任何變化都會擴染到大學,比如社會的變化對校園的拉扯,對老師也好,對學生也罷,都產生了強大的外引力。教師或忙于科研項目,或疲于應對各種社會活動;學生或忙于求職,或疲于應對各種競聘或資格考試。大學師生之間的靶向一旦出現分離,親近感就會自然趨弱。

其次是空間環境的變化。教室的空間環境對師生關系也會產生很大影響。在小班型上課時,教室的空間結構形成了學生仰視教師的空間效果,教師在講臺上講,學生在座位上聽,教師盡情揮灑,學生傾心領會。這種空間結構所帶來的仰視效果,會讓學生油然產生對教師的敬仰感。然而,為了滿足擴招條件下的基本教學需要,大學的班型不斷擴容,甚至有的班型超過百人。特別是在階梯教室上課,少則百人多則數百人。在這里,教室空間變成了學生俯視教師的空間效果。這種空間效果,弱化了學生對教師的敬仰感。由于“向師性”趨向淡薄,進而也就慢慢失去了對教室這一特定空間所特有的興趣。

此外還有技術條件的變化。教學過程是學生品讀教師的過程。在教學過程中,教師如果能夠帶給學生思想的啟迪、成功的體驗、自尊的滿足,學生就會感受到學習過程的愉悅和美好;如果學生為教師嫻熟的公式推導、流利的背誦或深邃的思想所折服,也會油然產生對教師的敬畏感,進而轉化為對知識的渴求。這樣,教師在學生的欣賞中獲得了愉快的教學體驗,學生在對教師的欣賞中獲得了愉快的學習體驗。在這種相互認同的愉快體驗中,達到了最好的教學效果和最好的學習效果。然而,由于技術條件的變化,現在的許多教學活動依賴課件,教師成為課件的演示者,學生成為課件的觀看者。教師囿于講臺,忙于人機對話,一定程度影響了與學生的情感交流和心靈互應,課堂的氣氛時常出現稀松清冷的情況,教師對學生的感染力和感召力趨向弱化。

大學師生關系是一種非凡的人際關系,對于大學人才培養具有重要意義。可以說,良好的師生關系是大學教育的基石。在大學里,教師是大學精神的代表,承擔著科學研究和培養人才的雙重職責。誠如德國學者包爾生教授在《德國大學與大學學習》一書中指出的那樣:“大學教師必須是良善之人,一個能夠將偉大、高尚的思想灌輸到學生心靈中去的人,最重要的是要有對真理的強烈熱愛、引以為榮的獨立精神,以及能夠自主擺脫傲慢虛榮的高貴謙遜的風度。”大學正處于新的歷史發展時期,我們應該通過反思大學師生關系中存在的問題,切實把握教育教學中存在的癥結,重構充滿生機活力的教育教學體系和充滿融洽氛圍的大學師生關系;對學生來說,不應成為消極的看客,而應是積極的參與者。尊師是第一學習動力,正所謂“親其師,得其道”。在大學里,我們必須是一個自立的有才能的自我驅動者,以最大的努力取得最好的成績。這樣,才能在教與學的過程中重塑大學師生之間的“從游”關系,形成一種教師與學生之間的共生關系,達成共學共進之目的。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

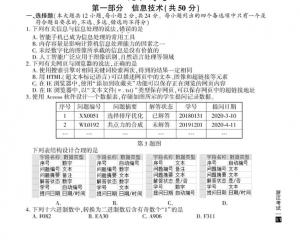

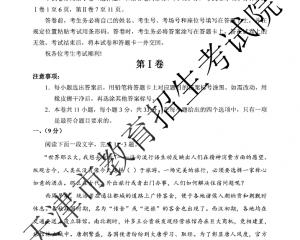

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04