近日,一個號稱讓所有抗生素藥物都束手無策的“超超級細菌”登上了醫學領域的熱搜榜,成了臨床治療的一項巨大挑戰。

到底何為“超超級細菌”,竟令人聞之惶恐?

華南農業大學國家獸醫微生物耐藥性風險評估實驗室科研人員在一只患病寵物貓身上發現一株大腸桿菌。該大腸桿菌攜帶了一個雜合質粒,可使菌株對碳青霉烯類和粘菌素兩種藥物同時耐藥。

“碳青霉烯類抗菌藥是人醫臨床治療多重耐藥革蘭氏陰性菌感染最重要的抗菌藥之一,一旦碳青霉烯類藥物失效,粘菌素可作為有力補充。”華農獸醫學院國家獸醫微生物耐藥性風險評估實驗室孫堅副教授介紹,由于抗菌能力強,黏菌素也一直被視為人類抵抗耐藥菌的“最后一道防線”。

“無藥可救”或真如此嗎?

揭開“超超級細菌”面紗

“超超級細菌”是在怎樣的基礎上“升級轉變”的?

2009年,在印度新德里發現的碳青霉烯酶NDM-1,雖然僅僅攜帶了一個耐藥基因,其卻能抵抗所有的β-內酰胺類抗生素,如青霉素、頭孢菌素和碳青霉烯類等藥物,因此得名“超級細菌”。

2015年底,華農國家獸醫微生物耐藥性風險評估實驗室則在中國境內的動物和人醫臨床菌株中發現了粘菌素耐藥基因mcr-1。

“‘超超級細菌’則是前兩類‘超級細菌’耐藥基因的雜合和重組。”孫堅給予解釋。

細菌感染是人類死亡的第一殺手。因此,發現并應用抗生素則成為人類同死神抗爭的一大武器,亦是人類偉大的革命之一。孫堅打了個比方:“抗生素就是人類抵御細菌感染性疾病的‘軍火庫’。‘超超級耐藥細菌’產生后,人類的‘軍火庫’逐漸變小,面臨著可用武器不多的困境。”

那么,人類對于這種“超超級細菌”是否真的完全束手無策呢?孫堅表示,實際上,“超超級細菌”對所有抗生素都耐藥的說法并不準確,它是一種“泛耐藥細菌”,即細菌對常用抗菌藥物幾乎全部耐藥,而并非“全耐藥細菌”。

就目前情況來看,利用常規治療手段對付“超超級細菌”已沒了效果,因而,科學家對非常規治療手段則給予期望。當新型抗生素的研發或已成為一個全球性的公共衛生問題,“聯合用藥或者尋找新的靶標”不失為對抗“超超級細菌”的新思路。

抗生素濫用或為罪魁禍首

探本溯源是解決問題的根本方法。兩類“超級細菌”的耐藥基因是如何雜合與重組的?

究其原因,竟是抗生素濫用。

1928年,人類第一種抗生素——青霉素問世,由此開啟了抗生素時代,讓人類與致病細菌之間的抗爭得以保持優勢。

“抗生素的發明挽救了無數的生命,但由于愈來愈嚴重的抗生素濫用,細菌逐漸開始產生耐藥性,這使得人類健康面臨著更加嚴峻的考驗。”孫堅介紹,中國抗生素人均消費量是國際水平的10倍,而中國每年有20萬人死于藥物不良反應,其中40%與濫用抗生素有關,濫用原因則與接觸藥物的途徑較多及臨床治療等有關。

經綜合研究表明,超級耐藥基因增多的一個重要原因是人類對抗生素的使用所致。“哪里有壓迫,哪里就有反抗”,耐藥性的出現是自然規律,只要使用抗生素,就必然會產生耐藥性,但耐藥性大規模發生及擴散則是人為錯誤。

質粒的水平轉移是導致耐藥性泛濫的一個主要原因。質粒是常見的一種基因轉運載體,它可以在不同細菌之間相互傳播。一種細菌,可能一開始并不具有對某類抗生素的耐藥性,但通過耐藥質粒的傳播,其可以從別的細菌那里獲得后天耐藥基因。

“比如一個質粒攜帶AB兩種抗生素的耐藥基因,另一個質粒攜帶CD兩種抗生素的耐藥基因,兩種質粒的雜合便同時對ABCD四種抗生素耐藥。”華南農大劉雅紅教授團隊通過進一步的分子生物學研究發現,在分離出的這株大腸桿菌中不僅同時攜帶blaNDM-5和mcr-1兩個耐藥基因,且兩個基因同時位于一個可接合轉移的雜合質粒中。基于此,研究團隊提出了雜合質粒形成的模型。

“分別經過二個位點的重組和切割,兩個質粒就可以重組形成一個新的質粒。”這種雜合的方式尚屬首次發現,為后續進一步研究相似的雜合質粒提供了可行的范本。

科研行動治理強悍“元兇”

既然這種耐藥菌已經出現,人類是否會容易感染?

“目前只在患病動物身上分離出‘超超級細菌’,還沒有案例顯示人類已經感染到‘超超級細菌’。但是,由于人與動物之間的親密關系,并且目前存在傳播方向不確定的問題,是否會傳播到人身上,還有待觀察,需要引起我們高度重視。”孫堅介紹,超級耐藥基因的易感人群多是危重病人、長期住院患者、長期使用抗菌藥物患者以及接受侵襲性操作治療的患者等,而機體免疫功能正常的人則能夠抵抗許多耐藥菌。

此外,雖然腸道是易感染細菌的“重災區”,呼吸道或傷口感染等也同樣不容忽視。

在動物身上發現了超級耐藥基因細菌,就一定表示超級細菌是從動物身上源起的嗎?“耐藥基因的溯源是一個很復雜的過程,雖然現在還沒有最終結論,但是目前的觀點普遍認為,環境才是耐藥基因的來源。”劉雅紅解釋。

“想要扭轉目前超級耐藥性細菌肆虐的局面,保證人類對致病菌擁有足夠有效的威懾武器,必須控制抗生素濫用現象,合理、科學地使用抗生素。”劉雅紅強調,雖然“超超級細菌”傳播渠道還未完全蓋棺定論,但控制抗生素濫用確是必然,減少抗生素的濫用必然毫無疑問是抗擊“超超級細菌”大舉進攻的首要工作。

在當前日益嚴峻的抗菌形勢下,“超超級細菌”的出現對臨床治療來說無疑是個巨大挑戰,如果這樣的質粒傳播給人醫臨床致病菌,定會給公共衛生安全帶來無法估量的影響。又由于市面現有的大部分抗生素對其不起作用,“超超級細菌”則可能會趁機成為人類感染性疾病的最強悍“元兇”。

因此,劉雅紅教授牽頭成立“十三五”國家重點研發計劃“畜禽重要病原耐藥性檢測與控制技術研究”項目,旨在表明我國針對耐藥性難題的國家行動已經展開,這亦是科研人員在重大科技民生難題上的勇于擔當。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

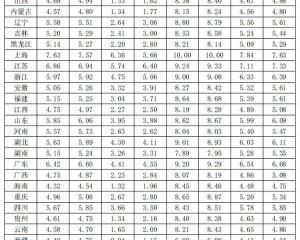

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27