把理工科的評價體系“套”在“頭”上,人文學科挺難受

爭創一流,人文學科靠什么突圍

“經常有人問學生:你的專業是什么?回答哲學后,大家的第一反應是:畢業后能做什么?”在香港中文大學哲學系主任鄭宗義看來,人文學科面臨的處境可謂“內外交煎”,社會外部對人文學科冷漠且輕視,學校內部又以理工科的邏輯量化考核,發展受掣肘。

文史哲是現代大學建構中的重中之重,也是大學教育的靈魂和立身之本。如今,部分人文學者對當前人文學科發展邊緣化傾向表示憂慮,尤其是在“雙一流”建設已上升為國家重大戰略決策背景下,人文學科如何走出困境,成為高校人文學界亟待破解的命題。

邊緣化之困

“文科的工作不好找,工資也低。從世界范圍來說,文科都是不斷走低的。美國哈佛大學現在文科的報考人數跌幅明顯,學生就算念人文學科,最后也轉到其他學科去了。”鄭宗義認為,人文學科邊緣化已經成了全球性問題。

近日,在參加國際哲學系主任高端論壇后,鄭宗義更堅定了他的看法。在中國人民大學舉辦的這場論壇上,北大、復旦等國內知名高校和普林斯頓大學、牛津大學等20所國際名校哲學系主任與中外相關學者齊聚一堂,初衷是厘清什么是世界一流哲學,然而卻發現人文學科面臨的諸多共同無奈。

“我們發現,全世界學校都一樣,要求文科學者和理工科一樣去申請科研經費,把科研經費和院系發展空間、研究生數目掛鉤。由于大學規模龐大、學科復雜,量化標準成為便于管理的評價體系,可是我們不希望用理工科標準來衡量我們。”鄭宗義說。

人文學者每年被要求發表多少文章、申請多少科研經費,不達標者晉升無望,鄭宗義對此頗感疑惑:“對只需要閱讀、思考和寫作的哲學家來說,項目經費重要嗎?即便成功申請拿到科研經費,就能保證產出的是有價值的作品嗎?”

中國人民大學哲學院院長姚新中對此深有同感。理工科學者做實驗可能發表一系列文章,一年發表數篇作品的學者不在少數,人文學科學者產出作品卻需要相對長時間的醞釀,非短期可成。

“在高校從事基礎學科教學和科研的教師,需要保持極大的信仰和熱情、默默無聞的心態和忍耐力,更需要有長期坐冷板凳的認真嚴謹和科學的治學態度。”中國人民大學文學院博士生導師程光煒教授指出,即便如此,他們取得進步也需要相當長的時間。

量與質的不等式

何謂世界一流學科?鄭宗義認為,要有一個客觀評價標準,而非一味按照當前流行的世界大學排行榜。“排行榜采用的指標一般是研究成果,尤其是英文文獻,把商業社會中的市場價值放到了高校評價體系中。”

人文學科的發展邏輯卻與此相去甚遠。姚新中稱,理工科一個實驗能帶來的科研作品、技術、專利、經濟效益等,都是人文學科在短期內無法轉化的。以倫敦政治經濟學院為例,其人文學科是世界公認的一流水平,但它在世界大學排行榜中總是處于弱勢。強勢的人文學科不能為學校在主流的世界大學排行榜中爭得應有的分數與排名,就是例證。

在中國人民大學校長劉偉看來,人文評價要更多地交給將來,不要武斷地下定論,真正精彩的是后人的發現,真正深邃的東西往往是歷史的重新認識,這樣可能來得更有分量。

社會外界對人文學科存在的誤解遠不止于用理工科的評價體系衡量人文學科的發展水平,從根源上說,更關涉對人文學科價值的認知。在很多人文學者看來,社會要從“文科是裝飾品”的誤解中走出。在全球化的價值重組和價值重構中,在社會轉型中,人文學科的責任其實是非常重的。

鄭宗義認為,人文學科的教育盡管現在弱勢,但是非常重要,它是一種價值教育、創意教育。

而對一個學校來說,人文學科發達不發達,甚至決定了學校的發展高度、發展潛力和厚重感。當學校的人文學科培養出的本科生,懂得欣賞不同的價值與意義,培養出的研究生在某一個特定領域變成一個有創造力的人,這就是人文學科成功的地方。

支持人文,去功利

量與質的不等式,迫切呼喚一套適用于文科的評價體系的構建。

眼下,有些高校開始有所行動。中國人民大學作為一個人文社會科學為主干的高校,在建設世界一流大學的進程中,對人文學科的重要戰略價值進行了重新審視,并打出了第一張王牌——實施杰出人文學者計劃,探索適合人文學科發展的支持和評價機制。

“我們對人文學科要有新的認識,學科發展要符合人文學科的特點,并以此來要求和評估人文學科的學者、學術成果發展及其成長規律。”劉偉表示,學校管理者要對人文學者有耐心、要持之以恒、要寬容,不能苛求,“今天要評比,明天要評審,肯定不行”。

構建一個良好的科學評價體系,需要管理者與學者互動、從心里敬重學術,形成一派獨特的人文學術氣象。在中國人民大學哲學院教授李秋零看來,人文學科是需要給予學者研究自由的學科,這種自由包括當學者研究一種比較厚重的成果時,不要用理工科的短期考核方式去給他們施加壓力,不要采取拔苗助長的方式去培養。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

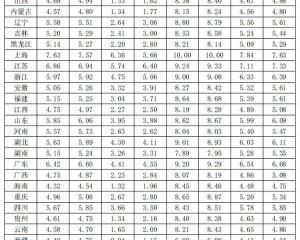

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27