“傳承人”,懷揣技藝上大學

“鄉土氣息濃郁”的另一面是“土氣”,“充分體現傳統工藝”的另一面是“沒創新”——在非遺產品日益走進生活之時,部分傳統手工藝者的綜合文化修養、設計創新能力不高已經嚴重制約了非遺品牌化和創新傳承。

2015年10月以來,文化部聯合教育部開展“中國非遺傳承人群研修研習培訓計劃”,將手工藝者請進專業院校進行系統培訓,加強理論與技術研究,提高非遺傳承人群的實踐水平和傳承能力。截至目前,研培計劃實施已超過一年,共有57所高校參與,近1萬人次參加培訓。古老的非遺經過現代高等教育“淬火”正在發生可喜的變化。

傳承人群回爐高校,補上理論知識、思維創意等短板

“這個手包真有民族特色,設計造型也絲毫不遜色于國際大牌,刺繡還是國家級的非遺,真想馬上買回家。”在江蘇蘇州工藝美術職業技術學院的展臺前,幾位參觀者對融合了傳統刺繡和現代造型的手包贊不絕口,爭先恐后地向工作人員打聽如何能夠買到。

“我7歲開始學苗繡,上完高中,10多歲就專門從事刺繡。近些年來,與同是繡娘的姐妹閑聊時,發現大家都有著創新難、創意難的困惑。”56歲的貴州省省級非遺苗繡項目代表性傳承人龍通花談道,對傳統手藝人來講,手頭功夫固然是根本,理論知識、思維創意的短板卻制約了更長遠的發展。

繡娘們的困惑不是孤例,傳承人群對非遺的理解多停留在“師徒代代相傳”的老手藝上,使傳統藝術的表現力和傳統工藝的設計、利用水平并未在實踐中獲得很大程度的提升,反映在市場上,缺乏實用性、觀賞性的產品難以打動消費者。

“研培計劃可謂是一場及時雨。在學校里,課程都由業內資深專家教授,從剪紙、繪畫、刺繡到服飾等的課程,讓我獲益頗深,尤其深刻地認識到了美學基礎在刺繡創作中的實際應用。老師在博物館、美術館等地的細致講解,也使我們這些民間繡娘開闊了藝術眼界,提高了審美能力。”龍通花指著自己剛剛開發出來的“刺繡掛件”產品說,“苗家服飾可能穿的人不會很多,那盯著服飾不放就會把苗繡的路子越走越窄。所以我在老師的啟迪下設計了刺繡掛件,把民族風格圖案刺繡在吊墜、手鐲、耳環上,顧客們都喜歡得不得了。”

湖南醴陵釉下五彩瓷燒制技藝傳承人陳利出生于一個陶瓷世家,她從18歲開始跟隨父親學習制瓷,30余年以來,技藝已經十分成熟。在清華大學進行了系統培訓后,重點制作大型禮品瓷的她,理念發生了很大改變,“一味將產品定位于高檔的禮品瓷,就容易脫離老百姓的生活需求。‘非遺本來就源自于日常生活,就應該重新回歸生活,有人接受的非遺才能活下去’,老師的這段話深深啟發了我。”現在,陳利在堅守傳統工藝品質的前提下,開發了一大批接地氣并具有現代審美的生活類瓷器,燈具、茶具等都獲得了不錯的社會反響。

“非遺必須做出品牌,一方面是要進行知識產權保護,一方面也有利于推廣營銷、做大做強,現在,我們正籌劃著趕緊注冊商標和專利。”僅讀過高中的陳利說起自己的發展思路來頭頭是道,她笑稱自己現在也是握有清華結業證書的“清華學子”,發展的方向更明確,底氣也更足了。

談到研培計劃的教學設計,上海工藝美術職業學院院長姜鳴說:“我們充分考慮傳承人群的實際情況,因人、因事施教,堅持問題導向、作品導向,通過基礎培訓和案例教學,保證通俗易懂。從而幫助非遺傳承人群補文化修養之缺、美術基礎之缺、設計意識之缺、市場意識之缺,提高審美能力,提高傳統工藝的設計制作水平,更好地將美帶入作品,帶進生活。”

研培計劃之外,自今年3月起,文化部陸續支持擁有較強設計能力的企業和高校到傳統工藝項目集中地,與當地傳承人、企業和行業組織合作設立傳統工藝工作站。在尊重當地文化傳統和民間手工藝人的前提下,工作站幫助當地傳統工藝企業和傳承人群解決工藝難題,提高產品品質,培育品牌,拓展市場,擴大就業。

博覽會上,新疆哈密傳統工藝工作站的刺繡耳機、刺繡抱枕,貴州雷山站的蠟染和筆記本等,讓前來參觀的觀眾愛不釋手,“這些非遺衍生品既包含民族特色的非遺元素,又獨具設計感與實用性,為他們點贊!”目前,在新疆哈密、貴州雷山等地的工作站,開發出的新產品已經形成了批量訂單,幫助當地擴大了傳承隊伍。

學員互相啟發、組合,傳承發展有了新想法、新理念

“班里學員之間的相互學習也讓我收獲很大。因為學員來自不同地域,彼此的民族風俗、生活經歷也各有差異,所以大家帶來的不僅僅只是優秀的作品和技法,還帶來了不同地域的文化元素。于是,我們可以彼此啟發,互相提高。”在清華大學,與全國各類陶瓷好手的交流讓陳利受益匪淺。

“班上的同學大多是80后、90后,擁有很多新想法和新理念,在和他們的交流中,碰撞出了相當多的好點子。”陳利表示,一位同學看了釉下五彩瓷后,認為它晶瑩剔透的特質適合做成燈具,我們立馬“頭腦風暴”了一些設計,這也促成了我們陶瓷燈具的開發。

此外,許多“跨界”成果也已誕生。不同門類的學員在清華大學交流碰撞出了許多精美的作品,比如,鈞瓷燒制技藝、青海湟中銀銅器制作及鎏金技藝、嵊州竹編、徽州漆器髹飾技藝等4個項目的傳承人共同創作了茶具作品《緣》;胡開文制墨技藝、湖筆制作技藝、曹氏宣紙制作技藝等3個項目的傳承人共同創作了具有中秋特色的文房產品《生活·食》……如此多高超的技藝融匯于一個作品,讓觀眾大開眼界。

可以說,培訓給分散在各地的學員提供了一個相互認識的平臺,讓他們拓寬眼界、互相建立聯系,產生更多的創意和產品,更在其中看到自身不足、突出自我個性。“學員們的合作許多都是自發的,十分自由,有些甚至超出了我們的預期。通過這樣的對話、組合,可以恢復傳統工藝毛細血管之間的聯系,激發傳承人在創作中凸顯各自工藝中最精彩的部分,強強聯合、相得益彰。”清華大學美術學院研培計劃負責人陳岸瑛說。

“這條圍巾在哪里能買到?”“你們有沒有網店?”……有了好作品,酒香有時也怕巷子深。如何才能將千百年流傳的手藝更好地傳承下去、走入更多人的日常生活中?“技藝上的繼承和創新必不可少,順應潮流的宣傳營銷也不可或缺。”陳利在培訓中深刻體會到了只有通過營銷渠道的開拓和品牌推廣,才能讓越來越多的人知道并關注非遺,“否則誰知道你有好手藝、好東西呢?”陳利很看好90后同學推薦給她的網店和微店模式,她正籌劃著在互聯網上做一篇大文章。

“《新媒體思維與應用》這門課很好地詮釋了互聯網思維,也就是注重體驗、注重創新的用戶思維。反映在瓷文化上,就是許多同學正在實施的制瓷體驗項目。”浙江師范大學陶瓷燒制技藝培訓班學員金鑫在參加培訓后表示,她設想將傳統的買賣欣賞關系附加上互動和私人定制,讓更多普通人特別是兒童通過實際動手操作去感受泥土的魅力,不僅可以加強他們的動手能力,還能從小培養青瓷手藝人,利于青瓷文化的發展。“諸如此類的項目,可以盤活整個產品營銷鏈。”

對此,江蘇蘇州工藝美術職業技術學院研培計劃負責人趙罡談道,目前他們正在籌劃為研培學員建設一個實體的產品體驗展示平臺,從而幫助他們與市場對接;清華大學也正在聯合阿里巴巴文化中國實施“非遺觸網計劃”,為傳承人建立和打造自己的網上店鋪。

有專家感慨,傳承人群如同“火種”,通過培訓,就像加了油一樣,燈光更亮了,也更美了。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

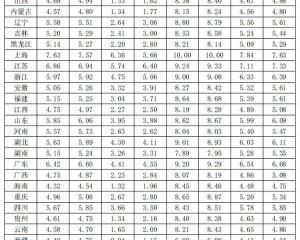

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27