文化自信:不竭的動力源泉

中國特色社會主義文化積淀著中華民族最深層的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識,既為中華民族生生不息、發展壯大提供了豐厚滋養,也為人類文明進步作出了獨特貢獻。

黨的十八大以來,習近平總書記多次提及“文化自信”這個命題,指出“文化自信,是更基礎、更廣泛、更深厚的自信”,“堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信,說到底是要堅定文化自信,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量”。這些重要論述深刻揭示了文化自信對于建設中國特色社會主義所具有的重大意義,深刻揭示出文化自信是實現中華民族偉大復興中國夢的不竭動力源泉。

文化自信是對自身文化歷史充滿敬意。中華文化是人類歷史長河中最為悠久和燦爛、最為博大精深的文化形態之一,為人類文明的演進做出了不可磨滅的貢獻。經過幾千年的傳承、弘揚與創新,中華文化已經成為深深根植于中華大地、牢牢印刻在中華兒女靈魂深處的共同信念和核心價值追求,成為中華民族自強不息、發展壯大的強大精神力量。正如習近平總書記在會見第七屆世界華僑華人社團聯誼大會代表時所說的,“我們的同胞無論生活在哪里,身上都有鮮明的中華文化烙印,中華文化是中華兒女共同的精神基因。”

無論是“天人合一”的宇宙觀,還是“協和萬邦”的國際觀,無論是“和而不同”的社會觀,還是“人心向善”的道德觀,也無論是“民為邦本”的治理觀,還是“孝悌忠信”的倫理觀,中華文化中的這些核心價值追求,不僅可以為個人的修身、家庭的和睦相處提供精神滋養,也可以為社會的治理、國家的發展提供經驗和啟示,還可以為如何處理國際關系和人與自然的關系提供中國式智慧。可以說,我們今天的改革開放成果和社會治理體系,與中華文化的發展與演進是密不可分的,而中華民族未來的創新發展,乃至人類文明的發展與演進,也必將繼續汲取中華優秀傳統文化的養分。從這個意義上講,我們之所以能夠堅定文化自信,正是源自對中華優秀傳統文化充滿敬意,對其核心價值、創造能力和未來前途抱有堅定的信念。

文化自信是對不同文化交融充滿自覺。在積極傳承與弘揚中華優秀傳統文化的同時,我們還要清醒地看到中華文化所固有的不足,從而以更加開放包容的心態面對不同文化的碰撞與交流。事實上,在經濟進入全球化時代的今天,各民族文化不僅面臨著如何對待外來文化的問題,也面臨著如何處理傳統文化與現代文化關系的問題。我們必須明白,傳統文化與現代文化是不可割裂的,民族文化與外來文化的交流與碰撞也是不可避免的,人類文明越向前發展,就越是需要增強不同文化之間的交流與融合。

以中國歷史為例,無論是戰國時期的百家爭鳴,還是魏晉以降儒道釋的此消彼長,無論是明清之際的思想啟蒙,還是鴉片戰爭以后對西學與中學的“體用之爭”,也無論是“新文化運動”對傳統的批判,還是共產黨人對馬克思主義的尊崇,乃至1980年以來對西方文化的批判性吸收,說到底都是中華文化在不同學派、不同思想乃至不同文化、不同文明的碰撞中實現對自身文化糟粕的揚棄和對外來文化優秀部分的吸納,從而在自覺或不自覺中展開自我批判和價值重構,使得中華文化能夠伴隨著中國社會經濟的發展而與時俱進,不斷獲得新的滋養。從這個意義上講,我們之所以能夠堅定文化自信,正是源自對中華文化勇于自我批判與價值重構這一優良傳統的高度認可和充滿自覺。

文化自信是對文化未來前景充滿信心。改革開放近四十年來,中國社會經濟發生了翻天覆地的變化,中國特色社會主義建設取得了前所未有的巨大成功,中華民族重新傲然屹立于世界民族之林。這一輝煌成就的取得,既得益于中華優秀傳統文化的滋養,更得益于中國特色社會主義文化的引領。中國特色社會主義文化是我們黨和人民在繼承中華優秀傳統文化、培育革命文化和建設社會主義先進文化的百年歷史進程中,堅韌不拔而又與時俱進地進行文化建設、文化創造、文化積累、文化提升的歷史性成果。歷史已經證明,中國特色社會主義文化積淀著中華民族最深層的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識,既為中華民族生生不息、發展壯大提供了豐厚滋養,也為人類文明進步作出了獨特貢獻,已經成為全世界共有的精神財富。

面向未來,我們要弘揚社會主義核心價值觀,弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神,不斷增強全黨全國各族人民的精神力量,堅持中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信,特別是要堅持文化自信。要對中華文化的未來與前景充滿信心,堅信中華文化將同其他各民族文化一起為人類對更美好的精神生活的追求提供中國智慧,堅信中華文化能為人類社會對更好社會制度的探索提供中國方案。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

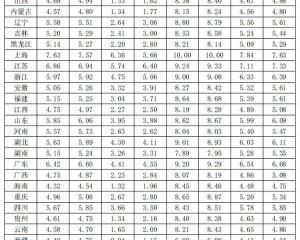

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27