四因素可認定欺凌,學校應引入專業人員(圖)

近日,北京中關村二小、深圳愛義學校等一系列校園欺凌事件受到社會各界關注。在中國青少年研究中心家庭教育首席專家孫云曉看來,校園欺凌的發生,對事件的雙方而言,都是一次成長的機會。“在當下的校園欺凌事件中,我們往往會看到都是成年人在忙,而忽視了孩子處理解決問題的能力。其實,兒童才是真正的兒童問題專家,我們必須保護他們的參與權。我們要保護孩子的利益,關鍵在于明白怎么做才真正對兒童發展有幫助。”孫云曉對澎湃新聞(www.thepaper.cn)稱。

中國青年政治學院少年兒童研究所所長童小軍認為校園欺凌中其實雙方都是受害者,都需要專業人士的幫助。“被欺凌的孩子需要從傷害中恢復過來,走出陰影。而實施欺凌的孩子則需要被矯正,被告知行為的規范規則,了解哪些行為是可以做的,哪些則是被禁止的,以及如何處理同伴之間的關系等。”童小軍說,有研究表明,實施欺凌的孩子,其成年出現犯罪行為的幾率往往較其他孩子更高。

而北京青少年法律援助與研究中心認為,作為家長,如果發現孩子確實遇到了欺凌,首先要做到的就是在情感上給予孩子充分支持,理解并接納孩子表現出的情緒,切忌使用“你怎么這么沒用”“為什么就欺負你一個人”等語言,給孩子造成再次傷害。

校園欺凌很難完全避免

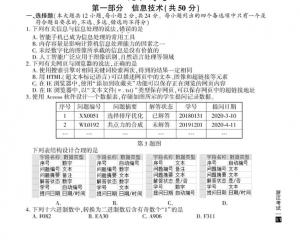

據北京青少年法律援助與研究中心做客澎湃新聞問吧時回答,國外的研究一般認為校園欺凌需要具備三個要素:雙方力量的不對等性,即一方恃強凌弱,二是具有重復性,三是造成了嚴重的后果。

而2016年4月底國務院教育督導委員會辦公室下發的通知中對校園欺凌所做的定義,是“發生在學生之間蓄意或惡意通過肢體、語言及網絡等手段,實施欺負、侮辱造成傷害的校園欺凌事件,損害了學生身心健康”。

北京青少年法律援助與研究中心認為根據今年4月份國務院教育督導委員會下發的文件,是否構成校園欺凌主要應考慮以下四個要素:首先校園欺凌指的是學生之間發生的行為;二是主觀上存在故意,即蓄意或惡意欺負其他學生;三是通過肢體、語言或網絡等手段實施欺負或侮辱行為;四是造成傷害后果。

然而,但就這四個要素來說,主觀故意有時很難判斷,同學之間通過肢體、語言和網絡等手段實施的開玩笑、惡作劇等行為也可能會給其他同學造成傷害,也就是說,同樣的行為和后果,有的可能是校園欺凌,有的可能就是同學之間開玩笑或惡作劇。關系比較密切的朋友可能通過互相取笑對方的方式而達到增進友誼或者是雙方都開心的目的。在這種時候,我們還需要判斷被開玩笑同學的主觀感受以及是否造成了傷害的后果。

童小軍對澎湃新聞稱,一般而言,有著長期性、重復性、恃強凌弱等特點的,就可以被認定為欺凌。在他看來,即便沒有以上特點,只要一個事件對被卷入其中的孩子造成了傷害,同樣應該被認為是一次欺凌事件。“欺凌行為可以是偶發的,也不一定有持強凌弱這一特征。比如學習成績好的,受老師喜歡的學生也會遭遇同學的欺負。” 童小軍認為,通常情況下,那些不合群,表現得更另類一些的孩子,更容易受到同伴的欺凌。

童小軍稱,校園欺凌行為與孩子的青春期發展有著密切的關系。“進入青春期后,孩子的自我意識進一步萌發,有了獲得認可的迫切需要。這種需求以及無限的精力,會促使其做出一些過分的行為,而這一時期孩子的智力水平、判斷能力、道德水準等又無法有效地約束他。”因此,校園欺凌通常發生在小學高年級、初中,及高中低年級。“高中發生的校園欺凌事件其實并不多,因為這個年齡階段的孩子對其行為及后果已經有了明確的認識。”

童小軍認為,校園欺凌和孩子的自然成長有關,很難完全避免。

孩子欺凌別人,家長需擔責

在校園欺凌中,其實雙方都是受害者,都需要專業人士的幫助。“被欺凌的孩子需要從傷害中恢復過來,走出陰影。而實施欺凌的孩子則需要被矯正,被告知行為的規范規則,了解哪些行為是可以做的,哪些則是被禁止的,以及如何處理同伴之間的關系等。”童小軍說,有研究表明,實施欺凌的孩子,其成年出現犯罪行為的幾率往往較其他孩子更高。

北京青少年法律援助與研究中心認為,不論是何種校園傷害事故,及時、友好、妥善處理都是對孩子權益的最好保護。從加害方來說,父母要及時教育好自己的孩子,父母和孩子共同向受到傷害的孩子真誠道歉,反思并改正自己的過錯。加害方其實可能本身也是家庭暴力、校園暴力的受害者,在要求其對自己的行為承擔責任的同時,也要對其進行心理干預,幫助他形成同理心,意識到自己的欺凌行為給他人造成的痛苦,并且學會如何控制自己的情緒。

如果發生欺凌行為,給其他同學造成了身體和精神上的傷害,可以根據我國《侵權責任法》的相關規定來承擔責任。我國《侵權責任法》第三十二條規定無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的,由監護人承擔侵權責任。根據前述規定,孩子給欺凌他人,造成他人損害的,家長需要承擔責任。

在學校的責任方面,《侵權責任法》第三十八條規定了無民事行為能力人在幼兒園、學校或者其他教育機構學習、生活期間受到人身損害的,幼兒園、學校或者其他教育機構應當承擔責任,但能夠證明盡到教育、管理職責的,不承擔責任,第三十九條則規定了限制民事行為能力人在學校或者其他教育機構學習、生活期間受到人身損害,學校或者其他教育機構未盡到教育、管理職責的,應當承擔責任。

處理欺凌要尊重孩子的意見

遇到校園欺凌該怎么辦?

北京青少年法律援助與研究中心認為,作為家長,如果發現孩子確實遇到了欺凌,首先要做到的就是在情感上給予孩子充分的支持,理解并接納孩子表現出的情緒,切忌使用“你怎么這么沒用”“為什么就欺負你一個人”等語言,給孩子造成再次傷害。其次,在發現孩子受到欺凌時,也不能一味要求孩子進行忍讓,因為欺凌可能是重復性的,很容易讓孩子陷入經常遭受欺凌的境地。家長要明確態度,可以找學校和老師對此進行協調,對欺凌者進行嚴肅的教育。在此過程中應注意溝通的方式和方法,家長的穩定狀態對于事件的解決至關重要。家長的態度對孩子影響深刻,應當理性引導孩子分析事件的原因,并且想辦法與孩子共同處理該問題。

該中心認為,在遭遇校園欺凌時,可以為了保護自身權利而實施適當的防衛措施,但是不建議在被欺凌之后對他人實施打擊報復。正當防衛,指對正在進行不法侵害行為的人,而采取的制止不法侵害的行為。當孩子受到欺凌侵害時,適當的防衛措施可以保護孩子自身免受對方傷害。但是對于之后的打擊報復行為,則可能導致自己的孩子演變成為一個欺凌者,也可能導致孩子卷入司法糾紛之中。

在孫云曉看來,校園欺凌的發生,對事件的雙方而言,都是一次成長的機會。“在當下的校園欺凌事件中,我們往往會看到都是成年人在忙,而忽視了孩子處理解決問題的能力。其實,兒童才是真正的兒童問題專家,我們必須保護他們的參與權。我們要保護孩子的利益,關鍵在于明白怎么做才真正對兒童發展有幫助。”10歲以上的孩子具有了一定的行為能力,他們有自己的判斷力和化解矛盾的能力。在校園欺凌中,孩子們也能收獲成長,包括學會化解矛盾,處理相互之間的關系,并獲得智慧和勇氣的提升。因此,建立由兒童溝通化解問題的機制很有必要。

“防治校園欺凌的體系形成得越快,其成效出現得也越快,就能幫助更多孩子免于在校園欺凌中受到更大的傷害。” 童小軍說。

建議設專人處理校園欺凌

童小軍認為,可以通過機制體制的建設,盡量減少欺凌事件對孩子的傷害。首先,應建立預防教育體系,形成課程。目前缺少針對孩子社會化技能的教育,包括如何進行人際交往,如何處理日常事務等。“相對于學科知識的學習,孩子社會化的發展往往更為重要。他們要了解行為處事的邊界和規則,明白哪些事情可以做,哪些些則不能。”

其次,應當設置專人處理相應事件。“我建議可以在校園里引入社會工作者,當然也可以是其他的專門人員。”童小軍表示,將此類事件交給班主任或年級組長去處理,往往很難起到良好的效果。“專業的社工可以在保護涉欺凌的雙方不受二次傷害的前提下,了解事件詳情,并進行評估。根據評估結果,有針對性地開展工作,包括對實施欺凌行為的一方進行矯正教育,給予被欺凌一方適當的安慰和心理治療等。”同時,學校也必須讓學生、教師知道,一旦出現了校園欺凌現象,可以向專門人員尋求幫助。

這一觀點得到了孫云曉的認同。孫云曉建議,學校應建立一套應急系統,當孩子遭遇欺凌時,可以向專人求助。同時,學校獲知出現欺凌事件時,可以啟動相應程序,有條理地處理相關事宜。同時,這套系統還應與警方進行鏈接,一旦發生涉及刑法或其他犯罪行為時,可以由警方介入,協助解決。

切勿忽視欺凌背后的家庭因素

校園欺凌的背后,既有社會原因,也與兒童的身心特點有關。孫云曉認為,實施欺凌行為的孩子往往在生活中遭受過挫折,比如遭受過家庭暴力、父母離異,或受過別人的欺凌等,這些經歷使得他們更富有攻擊性。此外,缺乏父親教育的孩子也會更具有攻擊性。“家庭因素可能是校園欺凌發生的主要因素。”

如何從源頭上來解決校園欺凌的問題?孫云曉表示,校園欺凌看起來是孩子之間的問題,但就其根源卻是成年人的問題。“想要改變孩子,首先需要改變的應該是家長。”在孫云曉看來,如果孩子受到妥善的照料,其安全感、幸福感、親和力及和諧性都會增加,則能減少其成為欺凌者的可能。

孫云曉認為,在家庭教育中,父親應當發揮作用,幫助孩子獨立性和規則意識的發展,使其能明白可為與不可為的界限。同時,父母在教育過程中應盡量避免打罵孩子。“那些在家庭中一直遭受打罵的孩子,很可能將他的情緒無理由地發泄到別的孩子身上,成為傷害別人的欺凌者。”父母離異也會導致孩子成為欺凌者,其原因在于父母之間不停地打罵或冷戰,會不斷折磨孩子,使其心理出現扭曲。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!