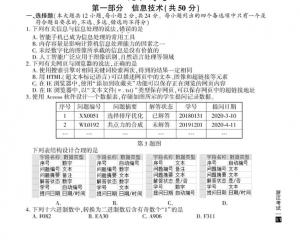

明朝繪畫中描繪的殿試情景。盡管我家祖上曾有幾位進士和循吏,但后來在我們的村落,僅清末出了個秀才,當地人稱李家邑爺。當然,中舉、中進士,是秀才們艷羨的最佳出路。”哪個讀書人不想異日金榜題名,衣錦還鄉呢?

科舉應試專業戶 連續幾代出猛人

科舉考試的命題范圍很大,考生們不僅要熟讀四書五經和名儒疏解,還要通曉史冊。這些科目讀下來,耗費大量時光,頭發都會讀白,古人稱為皓首窮經。

有個《儒佛兩不收》的笑話,說是杭州秀才楊兆南,死后一年托夢于妻子說:“人死必有所歸。我生前是個儒士,司魂者把我送到文昌所,帝君出題試我,我不能作,帝君不收;司魂者再把我送到佛菩薩處,佛出經問我,我不能解,佛又不收。可憐我彷徨陰間,沒有歇足之地。”這從另一面反映出楊秀才才疏學淺,沒吃透儒釋經典,患了懼怕考題綜合癥。

為應付科考,走捷徑,猜題很重要。宋朝有個讀書人王應麟,博學多才,一次看到杭州官府給皇宮進貢野蠶繭及絲綿紗絹,就跟同學們說:“今年會試萬一以此命題,我們作文中間將如何鋪敘?”

同學們都被問呆了,相顧無語。于是,王應麟先擬一聯:“繅絲纖纊,無慚禹貢之征;冰素方空,不數齊官之獻。”絲綿紗絹,四物皆備,同學們無不嘆服。

清朝學者王應奎《柳南續筆》記載說,順治15年(1658)的殿試在瀛臺由順治帝親試,題目是《瀛臺賦》。常熟的陳宿源,是前明老秀才陳式的兒子,陳式曾經作過一篇《燕都賦》,自認為是得意之作,叫陳宿源從小熟背。這次陰差陽錯碰上了,陳宿源把老爸的《燕都賦》略將修改,頃刻而就。順治帝一看,連聲叫好,欽定為第二名。

因為猜題,要狂刷考題,就出現了很多應考的時文選,把科舉考試中認為做得好的八股文范文集中起來,供考生們閱讀和模仿。這相當于現在的教輔材料,不過當今做教輔的,可不像古代儒林那么落拓了。

那些科舉成功的士大夫家庭,子弟們一出生,就有著明確的目標和嚴格的培訓教育,在科舉考試中會出現累世中第的家族性現象。可以說,這些家族就是應試專業戶。

明清時期江蘇太倉的王世貞家族和王錫爵家族,就是典型代表。在科舉出仕方面連綿不絕、代代延續外,在文學和藝術方面,也是代有人才,俊彥輩出。

明朝文壇盟主王世貞的家族,按祖源稱為瑯琊王氏。4代中,共有10人進士及第。另一家有“祖孫宰相”、“兩世鼎甲”之稱的王錫爵家族,按祖源稱為太原王氏。5代內,進士及第有11人。

萬歷16年(1588),王錫爵的兒子王衡參加北直隸鄉試第一,成了解元。當時朝官聯名彈劾主考官黃洪憲是在拍王錫爵的馬屁。萬歷帝親自復試所劾舉人,王衡還是第一。

王錫爵是個很有自尊的人,不允許兒子去參加會試。王錫爵回鄉多年 后的萬歷 29 年(1601),王衡參加會試,考中榜眼。王衡授官后不久就辭官歸鄉,每天教兒子王時敏習文為樂。他每天出一考題,然后自己作一范文,這是模擬科舉考試要從娃娃抓起。

古人講究孝道,晚輩早晚都要去長輩那里看望,陪老人講幾句話。王時敏每晚去向祖父王錫爵問安時,王錫爵都會問:今天什么題?你爸爸寫的文章說了些啥?

王時敏就把王衡寫的作文呈上,王錫爵一看就說不好,拿紙筆來,看你爺爺怎么寫的,不構一思,頃刻而成。

后人把王錫爵寫的這些作文匯集成冊,取名《課孫草》,就是教孫子應試所草就的文章。看了王錫爵這樣的人家,就知道為什么他們一門多科舉猛人的原因了。

當然,明清兩朝還有很多這樣的士大夫家族,如四川新都的楊廷和家族,廣東南海的倫文敘家族,安徽桐城的張英一門十二進士、六代翰林,江蘇昆山顧炎武的外甥徐元文家族等。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04