右腦 VS 左腦

最近刷爆票圈的左右腦測試,看來誰都希望自己的大腦能被完全開發和使用。但是這個真的有科學根據嗎?家長們都在沉迷孩子的智力開發,盼望找到一個方法讓孩子的大腦也能贏在起跑線上。但我們萬萬沒想到,原來科學上根本沒有“右腦開發”這件事!

誤區一:右腦開發,大腦還有90%需要開發

糾錯:“右腦開發”是個偽命題,幼兒的左右腦是同步發展的

“右腦開發”近些年很是時髦,可科學上根本沒有“右腦開發”這個事情。我最近十幾年來一直致力于破除“右腦開發”的謬論。

有一種說法,似乎得到了廣泛“認同”,那就是:左腦指揮右邊的肢體,右腦指揮左邊的肢體;反過來,左邊的肢體活動帶動右腦,右邊的肢體活動能強化左腦。因為人們通常較少使用左手,所以會造成右腦不夠發達。

幼兒的腦是同步發展的,沒有右腦先啟動再帶動左腦的任何證據。腦的可塑性比我們想象的大:就算孩子幼時腦有損傷,通常正常的那邊腦也會把受傷的那邊腦的功能接收過來處理;即便是成年后才受傷,復健仍有相當的成效。

英國有一位小兒科醫生,追蹤了500名水腦癥的兒童智力發展,直到他們30歲。他發現只要損壞是漸進式的,對智力都沒有很大的影響。這些孩子都能在社會上立足,自己養活自己。其中兩個孩子很特別,一個智商達到130,另一個畢業于經濟系。

在解剖學上,兩只眼睛的左半部投射出去是右視野,右視野到左腦;兩只眼睛的右半部投射出去是左視野,左視野到右腦。并非右眼到左腦,左眼到右腦。所以叫孩子遮蓋一只眼去啟發另一邊腦完全是無稽之談。但是直到現在還有人叫孩子用左手寫字、蓋住右眼來啟發右腦,完全不了解大腦是個合作無間的腦,只要中間的橋——胼胝體沒有被剪斷,信息的交換就是快速無礙的。

盡管研究證據歷歷在目,坊間卻仍然充斥著右腦開發、潛能開發的謬論。想想看,孩子右手寫字就已經寫得不好看了,還叫他用左手寫;兩只眼睛都近視看不清了,還叫他蓋住一只眼看黑板,真是折磨孩子。

左手只能鍛煉左手,無法鍛煉右腦。

左手只能鍛煉左手,無法鍛煉右腦。

現在,還有不少人打著“科學”的招牌,圍繞大腦來設騙局。很多人被告知,人的大腦只利用了10%,其他的90%有待開發。在科學上,到底有沒有“只用到10%的大腦,還有90%的潛能可以開發”這回事呢?

要反駁這個謬論非常簡單,因為腦造影的研究與技術已經發展到可以直接看到這個人在思考、記憶、說話、聽音樂時大腦的工作情形了。實驗發現,盲人在摸讀盲文點字時,他的視覺皮質被觸覺召喚過去用了。如果把正常人的眼睛蒙住5天,他的視覺皮質就會開始改變,去做聽覺、觸覺方面的事。所以,大腦怎么可能放任其余90%不做事呢?

人的大腦重約三磅,占我們體重的2%,卻用到我們身體20%的能源。當它用到十倍的能量時,它是不可能只有10%在工作,而聽任其余的90%閑著沒事干的。

大腦的神經是“用進廢退”的,常用的區塊也會因此而增大,長久不用的地方會被挪作他用。最重要的是,大腦不是頤養冗員的地方。所以,絕對沒有“只用到10%的大腦”這回事。

美國心理學家丹倪斯頓曾經撰文批評這個謬論,他說:“凡那些告訴你大腦只用了10%的人,他們才是只用到自己大腦的10%!”

絕對沒有“只用到10%的大腦”這回事。

誤區二:搶跑,不要輸在起跑線上

糾錯:起跑早晚都能贏

不少家長們被誘導,產生一種普遍的共識:學習上的事越早越好。尤其看到別人家的孩子已“領先”一步了,生怕自己的孩子起跑晚了輸掉人生,對不住孩子,所以趨之若鶩。

其實,在神經學上沒有“輸在起跑線上”這回事,實驗已找到終身學習的神經機制。

在我念書的時候,有一個重要的生物教條,就是大腦的神經元死了后不會再生,不像皮膚的細胞會不停地代謝。但是,在20世紀70年代末期,研究鳥類的比較心理學家發現,公鳥唱歌的神經元在秋天生育季節結束后就萎縮了,但到第二年的春天又會長出新的神經元來。人類是從鳥類演化而來的,如果鳥是如此,那么,人的神經元有再生的可能嗎?

雖然目前并不知道人類大腦的海馬回每天有多少新細胞誕生,但是從對成年老鼠的實驗中知道,每天有5000~10000個新細胞出生。所以我們不必擔心“老狗不能學新把戲”,我們終身都可以學習。很重要的一點是,假如這只成年老鼠努力學習新的東西,那么它大腦中新生神經元的壽命就比較長,存留的細胞就越多。所以,越是要求思考的作業,越能產生新細胞;大腦中保留的新神經元越多,他的學習成績也就越好。

美國最近有一個實驗,請大學生到實驗室來學雜技團的拋球。先掃描一次大腦,然后讓他們練習到能同時拋接三個球,并達到持續一分鐘不落地才可以停止,這時再掃描一次大腦。受試者回去休息三個月,不碰觸球,再回到實驗室來掃描一次大腦。當實驗者把三張不同時期的大腦圖擺在一起作比較時,很明顯地看出:第二張圖的頂葉掌管空間運動的地方有些特別活化,血流量增多,區域變大;持續三個月不練習,那個地方又縮小了。因為這些大學生已經超越了青春期,所以這個實驗很清楚地指出:人類大腦可以因外在環境的需求而改變內在工作的分配,就像一個成功的企業,它內部的機動性很大,會隨時因市場需求而調配人力。

現在看來,過去以為大腦過了青春期就定型、不可改變的觀念是錯的。大腦的可塑性是終身的,人終其一生不停地因新的經驗而不停地重塑他的大腦。

所以家長真的不要讓孩子在起跑線上爭先后,人生好似馬拉松,起跑早晚都可能贏。你若在孩子早期給他超過年齡能夠承受的壓力,反倒容易導致孩子早早對很多東西失去興趣和欲望,可謂得不償失。

起跑早晚都能贏。

誤區三:認為只有學習成績好才能成功

糾錯:不要迷信智力開發,而要培養他的群體生活智慧、想象力及創造力

歷史上許多成功的人都不是絕頂聰明的人,但都是能利用別人長處的人,也就是能靠領袖魅力創造出一番事業的人。相信很多人看《三國演義》時都會覺得劉備很窩囊,他的天下是“哭”出來的,但是他的領袖魅力使關公、張飛愿為他賣命打天下。他能知人善任,用諸葛亮為他治蜀,終于使他成為三分天下的一霸。再看曹操,他的聰明才智遠不及楊修,連曹操自己都曾說過“吾智不及汝,乃覺三十里”,但是楊修最后還是死于曹操之手。所以聰明不等于成功。

一個成功的人往往不是最聰明的人,但是他一定有某些人格特質是其他成功的人士所共有的。例如毅力、領袖能力等。所以父母不要迷信智力開發,應該把孩子讀各種補習班的時間用來玩游戲,去培養他的群體生活智慧、想象力及創造力。

我曾看過一個小男孩光是玩六顆報廢的電池就玩了一個下午,而且玩得不亦樂乎。一會兒是火車過山洞,一會兒是飛機丟炸彈,想象力豐富極了。

想象力是創造力的根本,沒有想象力就沒有創造力。中國人過去“業精于勤荒于嬉”的觀念要改一改,因為背誦的時代已經過去了,21世紀的資源是腦力資源而不是自然資源,21世紀的競爭在創造力而不在記憶力!計算機的內存取代了人腦的記憶功能,把人腦的資源釋放出來,去做更高層次的整合、創新。

父母只要用心想一想這些例子,就知道孩子的大腦不需要花大錢去開發。愛因斯坦的媽媽并沒有買這些昂貴的魔術方塊給他玩,他也拿到了諾貝爾獎。

千百萬年來,嬰兒都是在最自然的環境中生長,眼睛看到的是他將來要生活的環境,耳朵聽到的是他將來要講的語言。當他有健全的心智、快樂的人生觀時,任何挑戰他都能面對,我們的祖先就是這樣過來的,他們留給我們無數令人嘆為觀止的文明寶藏。

孩子的大腦發展最適合的地方是溫馨的家庭,最佳的營養是安全感,最好的刺激是父母的陪伴。有了這些條件,不必整天送孩子去上補習班或才藝班,他的大腦也會健全地發展。

孩子的大腦發展最適合的地方是溫馨的家庭。

誤區四:學英語越早越好

糾錯:學英語不需要太焦慮,第二語言沒有關鍵期

孩子什么時候學英語最好?很長時間里,媒體都在熱烈討論幼兒全美語學習的問題,大部分家長主張越早學習越好,擔心孩子錯過學外語的關鍵期,以后說英語有口音。有些家長雖不見得贊同,但是看到別人都這樣做了,怕自己孩子輸在起跑線上,也不得不跟進。

母語的學習的確有所謂的“關鍵期”,愈早愈好。但第二語言的學習到現在還沒有看到支持關鍵期的證據。

史丹佛大學的憲次白田曾對“學第二語言有無關鍵期”做了詳細的研究,他最后的結論是:沒有。他說,成年后再學第二語言,跟孩子時學習第二語言的表現并無差異。

第二語言的學習,基本上與母語是不同的機制。法國的迪韓發現第一語言的大腦區域都在左邊,但是第二語言就很零亂,因每個人的經驗而不同。他的8個受試者中,竟然找不到一個地方是有6個人都共同活化的。

一般來說,第一語言都在左腦處理,第二語言就轉到右腦去了,而且左腦活化的強度比右腦弱。現在的研究都發現,第二語言的大腦處理位置,不是與他學習的年齡有關,而是與他使用這個語言的精純度有關。

以目前所有的研究看來,母語的學習是有敏感期的,技能的學習,如運動、樂器、舞蹈等也有敏感期。敏感期的早晚,目前并無定論,大部分認為在青春期之前。但是第二語言的學習并沒有敏感期。因為第一語言已把大腦中學習語言的機制啟動了,只有學得好不好的區別,沒有前面所說的學不會的問題了。亞都飯店嚴長壽總裁,他沒讀過大學,沒專門學過英語,后來通過自學和工作中的應用,能講一口流利的英語。

這樣的例子可以舉出很多。父母大可不必急著把還不會走路的孩子送去美語補習班,童年最重要的是游戲,不是上課。

童年最重要的是游戲,不是上課。

誤區五:學前強迫孩子認字

糾錯:真正提高孩子閱讀能力的不是認字,而是心理詞匯

有研究發現,在學前被強迫認字的孩子,初入學時會表現得優于其他人。到小學二年級時,在學校的表現跟其他小朋友差不多,但是在學習的態度上卻有顯著不同,他們比較被動,對很多事情不感興趣。再往后,往往狀態更不如意。

其實,光是認得字是不夠的,必須先建立心理詞匯。中文有很多詞語,從字面看不出它的意思,如光棍、風流等。有時添加一個字又常常會改變原有詞的意思,如“天花”跟“天花板”。雖然只多加一個“板”字,但如果孩子不知道天花板是什么,即使這三個字他都認得也猜不出意思來。省略一個字也是一樣,如“地理老師”跟“地理師”就不一樣。

因此中文學習不只是認字,更重要的是建立心理詞匯,而這個詞匯是在日常生活中與孩子對話,回答孩子無數的問題時不知不覺建立起來的。這就是為什么要閱讀給孩子聽的原因。還要鼓勵他提問題,讓他打斷故事,因為讀書的目的本來就是在建立心理詞匯。通過任何方式建立都可以,不一定只從書本上得到。但太早或過分地驅策孩子反而會對孩子產生不利影響。

孩子一出生就是一個獨立的個體,有他的自由意志。在不過分的情況下,應該給他一點自由度讓他享受他的游戲和童年。孩子的時間其實不應該每一分鐘都被控制,家長必須留給孩子一點做白日夢的時間。有想象力才有創造力,“自由聯想”是創造力很重要的一個來源。科學上很多重大的發明都是在散步、洗澡,心思不被占據,可以自由聯想時,突然跑出來的。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

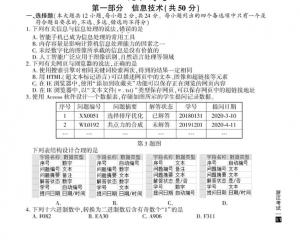

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04