有什么樣的民法學,就有什么樣的民法典。中國民法學與民事立法歷來存在深層互動關系:民法學為民事立法提供理論支持,民事立法影響民法學的廣度和深度。制訂一部中國民法典,是幾代民法學者的夢想。改革開放30多年來,中國民法學研究獲得長足進步。民法學研究者深入發掘中國人的實踐理性、價值觀念、交往規則和生活方式,總結時代特色和民族精神,繼承本國優良法律文化傳統,吸收域外有益學術經驗,形成了相對成熟的具有中國特色的民法學思想體系。民法總則的誕生,在一定程度上可以說是中國民法學發展的成果。

民法學研究與民法典編纂關系緊密

民法典編纂是相當浩大的工程,除了國家法治進步、經濟社會條件具備,還需要深厚的民法學理論積累。民法典調整的領域繁多,包括市場經濟領域、其他社會領域、婚姻家庭領域和個體人格與私生活領域等等,堪稱社會生活的百科全書。在成文法國家,民法典的條文數往往最多。更難的是,民法所調整的這些領域在價值理念、運行邏輯和實施機制方面往往差異較大,甚至截然不同。比如,市場經濟領域以經濟利益最大化為驅動力,強調對價關系;其他社會領域追求社會公益或成員的共同利益,培育社會成員公共精神和社會歸屬感;家庭領域以源于血緣和婚姻的愛為基礎,保護弱者,可能并不特別強調成員之間權利義務的平衡;個人人格與私生活領域以人格多元化發展為旨歸,重視人格自由發展。民法典必須將不同領域的法律規范整合為一個層次分明、彼此關聯的有機體系,其編纂難度可見一斑。

1814年,德國法學家薩維尼曾與另一位學者蒂堡發生一場激辯,討論德國有無能力編纂民法典的問題。盡管當時德國已經形成了影響至今的近代民法學體系,民法學大家也不斷涌現,但薩維尼還是認為,德國民法學并未深入研究德國的“民族精神”,即民族的實踐理性、觀念世界和生活方式,尚無法為民法典提供堅實的智力支持。而民法典又具有穩定性,若率爾操觚,以薄弱的民法學理論建構民法典,可能使其成為夾生飯。從這場辯論中可以看出,學者對民法典編纂的學理支持是多么看重。新中國成立后,我國前四次民法典編纂沒有取得預期效果,其中一個重要原因就是缺乏成熟的民法學理論的支撐。今天,全面深化改革、全面依法治國的偉大實踐,為民法典編纂提供了前所未有的有利時機。中國的民法理論研究也已經有了一個質的飛躍,在批判借鑒外國法學理論、制度、概念的基礎上形成了比較完整的中國民法學體系。中國有條件、有能力也有信心制定一部立足中國實際、直面中國問題、展現中國特色、具有中國氣派的民法典。

中國民法學研究已初具特色

近代以來,中國民法學理論很多是從歐陸國家尤其是德國民法學中學習而來。改革開放后,中國民法學界不再囿于傳統歐陸民法學理論,而是廣泛參酌國際交易慣例、英美法系國家和其他大陸法系國家的重要規則,并考察中國的民情風俗、司法實踐和交易習慣,形成了具有較鮮明中國風格的民法學理論。

在風格上,中國民法學兼顧法學理論的實用性。德國民法理論體系比較抽象,致力于對生活事實進行層層提煉。中國民法學雖然學習德國民法學,但在一定程度上吸收了英美法系的實用主義思維,關注具體的社會生活事實。從法律適用角度看,法律規則越抽象,其適用范圍就越大,法律適應社會的能力就越強;法律規則越具體,其適用范圍就越小,法律適應社會新情勢的能力相對就弱。以侵權法學為例,歐陸民法學較少討論細致而微的侵權行為類型,學者研究的焦點往往是侵權行為的一般構成要件。而中國民法學者對侵權行為的類型研究熱情洋溢,不僅研究各種侵害財產權和人身權的行為,還細分侵害同一種權利的不同侵權行為類型,這與關注個案具體情境的英美法系更相似。民法學研究風格也影響法律風格。這次民法總則編纂過程中,立法者很重視法律的實用性,對某些實用性較差的條款沒有采用。

民法典的體例編排深受實用性觀念影響。中國民法典編纂并沒有納入抽象程度極高的債權總則,而是將其分散到民法總則和合同法中。相反,傳統大陸法國家民法典沒有單獨成編的合同和侵權規則,而這些都會在中國民法典中獨立成編。這種體例編排減弱了民法典的抽象性,凸顯了其實用性。民法總則一改傳統“民事主體—法律行為—民事權利客體”三位一體的結構,采用“民事主體—法律行為—民事權利—民事責任”四位一體的結構,其邏輯是民事主體通過法律行為取得民事權利,在民事權利被侵害時,民事責任將啟動。這種結構的邏輯更順暢,體系感也更強。

法律的通俗化是中國民法典編纂的一個重要特色。中國民法學強調法學概念的重要性,但并不認為概念越多越好,而更堅持“若無必要,勿增實體”的學術訓誡。專業術語也盡可能接近日常用語,并不刻意使用“法學家漢語”。民法總則除了權利能力、行為能力等不得不使用的術語外,其他無需使用的專業術語均被舍棄,如除斥期間、財團法人等,而盡可能采用通俗的表達方式和措辭。

與國外民法典不同的是,中國民法承擔著指引民眾選擇社會行動的功能。理論界和立法機關不僅將民法典作為裁判規則,也將其作為指引民眾選擇做或不做某種行為的規則。民法強調實用和通俗的法律適用,也使民事立法不再為專業人士所壟斷,轉而成為溝通社會與國家的重要渠道。這無疑有助于實現立法民主,助益民事法律回應社會需求。民法的親民風格也可以使民眾充分知悉其民事權利,預知其民事活動的法律效力,更大程度發揮法律功能。

繼續挖掘民法學的中國元素

經過長期理論沉淀,中國已經初步建立了自己的民法學理論體系。中國民法學不僅構建起新時代民法學的體系、概念、原則、制度和規則,而且較為深入地研究了相關國際規則和慣例、主要國家和地區的民法制度。中國民法學研究在主題和內容上體現出鮮明的中國特色。

重視對社會新問題的研究。技術、經濟和社會的整體發展,尤其是互聯網的普及,改變了傳統交易模式和社會生態。眾多全新的法律難題不斷出現,使誕生于工業革命初期的近代民法學捉襟見肘。中國民法學具有后發優勢,學界較少受傳統民法教義學的約束,改革開放伊始就致力于研究各種新型法律關系。對互聯網時代的新交易形態和侵權方式,學界更是始終保持高昂研究熱情,細致討論電子商務合同、數據和虛擬財產、個人信息等。分時度假合同、特許經營合同、旅游合同等新型合同也成為重要的研究主題。學者不僅研究這些交易結構和運作方式,還致力于建構一般原理體系,使中國民法學彰顯了時代特征。

重視中國問題的研究。各國和地區經濟、政治、社會和文化背景的差異,決定了民法學有很多無法被簡單歸納的內容。中國民法學研究自然有較多中國元素。比如,關于所有權制度,傳統民法學理論僅研究單一的所有權,但中國存在國家、集體和私人所有權,遠比傳統所有權復雜。民法學界一方面充分尊重憲法中的所有權秩序,另一方面提出多個促進土地權利流轉的法律方案。此外,法人制度中的機關法人和事業單位法人、農村承包經營戶等具有中國特殊性的事物,也為學者所廣泛關注。采用營利法人和非營利法人的法人分類,輔之以特別法人,不僅通俗曉暢,而且也囊括了現實生活中的法人形態。這些都體現了中國民法學對本土問題的重視。

今后,中國民法學應繼續對民法的中國元素進行深耕。比如構建穩定、持續的家庭關系與合理的繼承制度,就要探討家庭關系和生活方式背后的價值理念和文化心理。這類急需民法學回應的問題還有很多。從這個意義上說,中國民法學應持久努力發掘中國元素,建構法感情、法思想和法技術三者有機交融的民法學體系。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

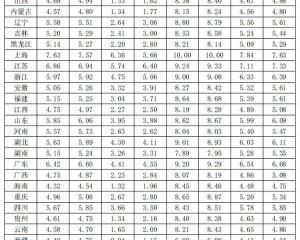

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27