撥亮心中的那盞精神明燈

——鄭州大學和暨南大學師生“重走穆青路”

青年是國家的希望,青年的成長事關民族的未來。

5月9日至11日,由鄭州大學穆青研究中心、暨南大學新聞與傳播學院和鄭州大學新聞與傳播學院18名師生組成的“重走穆青路”社會實踐采訪團來到河南省蘭考縣,尋訪當代著名新聞記者穆青的采訪記憶,感悟焦裕祿精神的時代價值。

這是一段跨越時空的信仰之旅。初夏的蘭考,剛被雨水沖刷后的縣城干凈整潔,街道兩旁綠樹成蔭,林立的高樓與天邊的霞光相互映襯,刷新了90后大學生對蘭考曾經窮苦的歷史記憶。

半個世紀前,在這片大地,焦裕祿帶領36萬蘭考人民,與澇、沙、堿三害進行了頑強斗爭。在做了大量艱苦細致的工作、付出高昂的代價后,他們最終降伏“三害”。時任副社長穆青和同事馮健、周原趕赴蘭考,寫出了歷史名篇《縣委書記的榜樣——焦裕祿》,激勵了幾代人戰天斗地的熱情。

行走在蘭考縣城的裕祿大道上,歷史的痕跡隨處可見,在不變的歷史印記中,同學們看到更多的是變化中的蘭考:

焦裕祿剛到蘭考上任時的火車站——55年前,這里曾擠滿了因災荒外出逃難的村民,現在這里有往來如梭的客商和返鄉創業的蘭考人;

焦裕祿當年工作過的縣委大院——幾經翻修仍在使用的辦公平房墻壁斑駁,和與大院相鄰的豪華大樓格格不入;

焦裕祿打響治理“沙害”第一槍的張莊村下馬臺——當年綿延5公里的沙丘,如今已是滿眼翠綠的焦裕祿紀念林……

“路寬了,燈亮了,樓高了,甚至連外出返鄉的蘭考人都會迷路。”蘭考縣城的一位老人說。距離蘭考縣城約23公里外的葡萄架鄉趙垛樓村曾經是遠近聞名的貧困村,過去村民向國家要飯吃,現如今在政府的幫扶下,村里搞起了哈密瓜、玫瑰、菊花等特色種植業,鉚足了勁兒脫貧致富。村干部王建勝說:“咱村是焦書記當年在蘭考縣樹立的四面紅旗之一,不能給焦書記丟人。”

對于蘭考來說,焦裕祿精神無疑是一筆巨大的財富,它像一盞明燈指引著蘭考發展的方向;而當年穆青在蘭考大地和焦裕祿書記跨越時空的對話,書寫出了蘭考這座共產黨人的精神高地。2014年5月蘭考縣委、縣政府承諾的“三年脫貧、七年小康”目標在今年順利實現,蘭考摘掉了貧困縣的“窮帽子”。

位于蘭考縣焦桐路北段的焦裕祿干部學院門前有一個小廣場,廣場中央,焦裕祿當年在一片風沙彌漫的鹽堿地上親手植下的泡桐,如今已長成兩個成年人才能環抱的大樹。廣場上有一位叫魏善明的老人,今年已經74歲。他從28歲起就受父親囑托守護“焦桐”,早晚都來清掃落葉,“我掃不動了,就讓我小兒子接班”。

十年樹木,百年樹人。蘭考所見所聞,讓采訪團的青年學生深刻體會到了習近平總書記語重心長的話語:“焦裕祿精神跨越時空,永遠不會過時,我們要結合時代特點不斷發揚光大。”“歷經半個多世紀,穆青、焦裕祿,寫和被寫體現著共同的精神特征,那就是‘勿忘人民’。他們就是我們年輕一代要尋找的人生榜樣,他們的精神是我們心頭時刻要撥亮的那盞明燈。”暨南大學新聞與傳播學院研究生王姍姍說。

立足現場,追思歷史。“親民愛民,焦裕祿情系百姓;深入基層,穆青勿忘人民。因為人民,從未謀面的他們實現了精神對話。”多次帶隊重走穆青路、到蘭考實地調研的鄭州大學穆青研究中心主任董廣安教授在參觀焦裕祿紀念林時動情地說。

“在追訪穆青足跡中,我們師生切身領悟到老一代新聞人的新聞理想和職業風范。只有俯下身、沉下心、察實情、說實話、動真情,未來的新聞工作者才能寫出沾泥土、帶露珠、冒熱氣的新聞精品。”暨南大學新聞與傳播學院常務副院長張晉升教授說。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

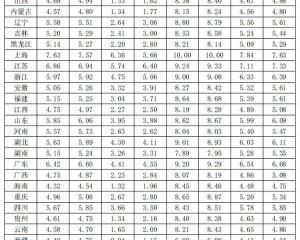

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27