實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興的中國夢,對我國哲學社會科學提出了新的更高要求。我國社會學重建30多年來,在學科體系建設、人才培養、科學研究和國際交流等方面取得了顯著成績,但與黨和國家事業發展的需要相比、與中國特色社會學建設的目標相比,還存在較大差距。如何更好構建中國特色社會學,是當代社會學者需要深入思考的課題。

新時期構建中國特色社會學,需要關注兩個進程的交織與互動:一是社會學作為一門學科的恢復重建進程,二是我國改革開放以來的社會建設進程。作為一門學科,社會學提供了一種觀察、研究社會的視角,并為社會建設提供學理支撐和參考路徑;作為一項社會實踐,我國改革開放以來的社會建設進程不僅是社會學的研究對象,也為社會學重建提供了客觀環境。實踐證明,當這二者緊密結合、良性互動時,中國特色社會學就能順利發展并取得重要成果;反之,就會遭遇困境。因此,構建中國特色社會學必須植根我國社會建設實踐。

植根我國社會建設實踐構建中國特色社會學,必須堅持從中國實際出發。作為一門外來學科,社會學的中國化還遠沒有完成。簡單移植國外社會學并不可行,因為以國外的社會學理論、概念和方法分析我國社會建設實踐,往往是隔靴搔癢,甚至會得出錯誤結論。費孝通認為,“社會生活中的許多概念,是不容易在不同性質和不同文化的社會之間傳來傳去的”“我們要賦予我國的社會學以新的內容,這內容必須得之于我國自己的社會,不能向外國去現貨現購的”。因此,社會學研究者要“在中國泥土里培植中國的社會學”,以我們正在做的事情為中心,加強對社會建設中重大問題的研究,不斷挖掘新材料、發現新問題、提出新觀點、構建新理論。

植根我國社會建設實踐構建中國特色社會學,必須堅持為人民服務的學術立場。為什么人的問題是社會學的一個根本性、原則性問題,事關社會學能否有所成就。社會學如果脫離了人民,就不會有吸引力、感染力、影響力和生命力,人民就會遠離社會學。社會學研究者必須樹立為人民做學問的理念,尊重人民主體地位、聚焦人民實踐創造,自覺把個人學術追求同國家富強、民族振興、人民幸福緊緊聯系在一起。只有這樣,中國特色社會學才能“不忘初心、繼續前進”,多出優秀成果。

植根我國社會建設實踐構建中國特色社會學,必須堅持創新驅動。一門學科的發展,單靠移植和模仿是不可能成功的,必須堅持創新驅動。構建中國特色社會學,要求社會學研究者增強文化自覺、理論自覺和方法自覺,創造既有中國特色又有普遍意義的概念體系、理論體系、方法體系、話語體系。創新是社會學發展的本質要求,是中國特色社會學必須具備的品質。事實上,堅持從中國社會實際出發、堅持以人民為中心、堅持問題導向,必然要求社會學研究者努力創新,而且也一定會催生創新。

做到這三個方面,實際上就是堅持以馬克思主義為指導,這是中國特色社會學區別于其他社會學的根本標志。實踐證明,無論時代如何發展、社會如何變革,馬克思主義始終具有科學思想的偉力。我們必須把馬克思主義貫穿于中國特色社會學發展的全過程和各方面,運用馬克思主義基本原理和立場觀點方法推進中國特色社會學發展。這是構建中國特色社會學的必由之路。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10

推進雙一流 廣西大學強力“脫水”2018-12-10 我們需要什么樣的工程教育2018-09-30

我們需要什么樣的工程教育2018-09-30 讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07

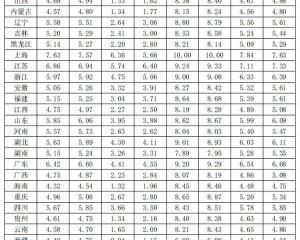

讓馬克思主義真理之光照亮未來2018-05-07 《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05

《中國教育指數2017》正式發布 12個維度數繪教育圖景2018-03-05 中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27

中國人民大學與中國中醫科學院簽署戰略合作框架協議2018-01-27