近日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校潘建偉教授及其同事彭承志、印娟、張強、陳宇翱等組成的研究團隊,在國際上首次實驗實現了基于人類自由意志和超高損耗下的貝爾不等式檢驗。相關研究成果于日前分別發表在《物理評論快報》和《自然》雜志上。

據悉,早在上世紀初量子力學剛剛建立不久,以愛因斯坦和玻爾為代表的兩大陣營就開始了關于量子力學基礎的爭論。1964年,約翰·貝爾提出了一種可以區分量子力學與局域實在論孰對孰錯的測試方法,即貝爾不等式。隨后的幾十年,大量的實驗都證實了量子力學關于貝爾不等式的預言。但是這些實驗并不能完美滿足貝爾不等式的假設條件,或多或少地存在一些漏洞,導致人們依然無法對這一爭論進行最終判定。

而潘建偉團隊提出了一個基于人類自由意志在地球-月球之間開展貝爾不等式檢驗的實驗方案。由于人的反應時間在幾百毫秒左右,為了讓糾纏產生、基矢選擇、探測測量等事件都滿足類空間隔條件,團隊提出利用地球、月球和地月系統拉格朗日點(L4或L5)來開展糾纏分發和貝爾不等式檢驗。

據悉,根據目前的技術水平,一對糾纏光子從拉格朗日點被分別發送到地球和月球上測量時,需要承受超高損耗,這對量子糾纏源的亮度提出了更高的要求。為此,研究團隊研制了在16mW的低泵浦功率下每秒可產生10億對糾纏光子的量子糾纏源,亮度比以往實驗中使用的糾纏源提高了兩個數量級。

2014年,在發展使用全新超高亮度糾纏源技術的基礎上,配合自主研發的高分辨時間-數字轉換(TDC)系統,研究團隊在實驗室中成功實現了超高損耗下的貝爾不等式檢驗,為未來在地月系統中開展量子非定域性的終極檢驗邁出了堅實的一步。

在此基礎上,該團隊隨后與國際上10余個知名量子研究團隊合作,開展 “大貝爾實驗”。該實驗召集到了世界各地超過十萬名志愿者,所有志愿者在2016年11月30日當天,通過互聯網和手機無線網絡參加項目開發的網絡實驗。

在實驗中,所有志愿者都需要基于個人的自由意志不斷地進行選擇形成二進制隨機數,并記錄在互聯網云端。這些隨機數被實時和隨機地發放給分布在世界各地的相關研究團隊,用以控制這些研究團隊的貝爾不等式檢驗實驗,通過更多參與者的自由意志,在更廣泛的范圍內關閉了自由選擇漏洞。該研究得到了國家自然科學基金委、中國科學院、科技部和安徽省的支持。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

北京中小學8月29日起分批錯峰開學 2021年1月30日放寒假-查字典資訊網2020-09-15

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19

黑龍江:2020年普通高校本科提前批院校錄取最低分數線-查字典資訊網2020-08-19 交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10

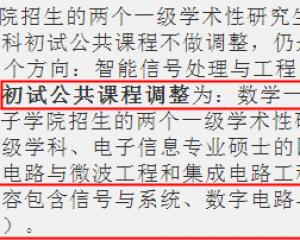

交叉學科將成第14個門類,這些高校早已搶占先機!2020-08-10 2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06

2021考研招生簡章已公布?漢族考生也可享受“少干計劃”的降分優惠?-查字典資訊網2020-08-06