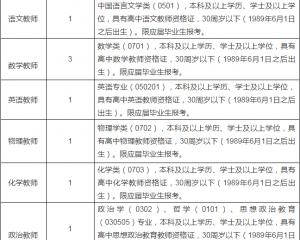

招聘學科

語文、數學、英語、物理、化學、生物、體育、音樂(指揮)

另招聘財會、社保、新聞宣傳崗位人員若干名。

報考條件

1.重點大學全日制本科及以上學歷,第一學歷為211師范院校本科畢業生優先。

2.熱愛教育事業,責任心強,有奉獻精神;身心健康,品行端正,無違紀違法行為;教學基本功扎實,能勝任中學教學及班主任工作;大學英語四級以上(英語學科要求專業八級),口語流利,溝通能力強;普通話二級乙等以上(語文學科要求二級甲等以上),表達能力強;能熟練應用互聯網及常用的計算機應用軟件。在職教師獲得省級優質課一等獎或省級優秀教師及同等榮譽稱號者優先。

3.應聘數學、物理、化學、生物學科,有競賽輔導工作經驗或高中階段獲得相應學科競賽省一等獎者優先。

4.應聘體育學科,須至少符合以下條件中的一條:①田徑、足球、籃球專項須獲得國家一級運動員稱號;②其它專項須在全國大學生運動會獲得過冠軍。

5.因學校教師結構優化需要,應聘者年齡限定為1981年9月1日后出生。

招聘方式

符合條件并有意應聘者請于2016年1月20日18:00前在河南省實驗中學網站首頁公告通知欄河南省實驗中學2016年教師招聘啟事處如實填寫相關信息并上傳。我校將根據上傳資料進行初選,對初選合格者安排試講和面試事宜(電話另行通知)。

說明:本期招聘為河南省實驗中學招聘,實行人事代理,待遇與在編教師相同,可選派到本部、文博學校、英才學校初、高中工作。

聯系方式

教務處:0371-63925247、63815293

地 址:河南省鄭州市文化路60號

郵 編:450002

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24

江西師范大學附屬中學2020年招聘教師2020-06-24 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:952020-06-12 上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12

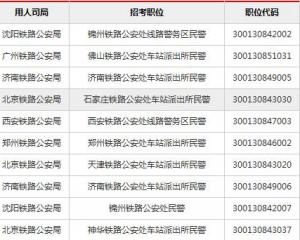

上海公務員考試《行測》通關模擬試題及答案解析【2019】:632020-06-12 2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31

2019國考報名人數統計:鐵路公安系統過審超6萬 競爭力度較高【截至29日16時】2018-10-31 2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31

2019國考報名外交部過審3萬余人 平均7人爭一職2018-10-31