八年抗戰八年淚,一寸山河一寸血。

“九一八,九一八,從那個悲慘的時候,脫離了我的家鄉,拋棄那無盡的寶藏,流浪,流浪。”一首《松花江上》,滿是山河淪陷的痛楚,更飽含億萬中國人民對日本侵略者的仇恨。

正如毛澤東在二戰尚未全面爆發前的判斷:“偉大的中國抗戰,不但是中國的事、東方的事,也是世界的事。”作為第二次世界大戰的東方主戰場,中國抗戰持續時間最長,牽制和抗擊了日本陸軍三分之二以上的總兵力,中國戰場殲敵占日軍二戰期間傷亡人數的70%,在戰略上有力地支援了歐洲和太平洋及亞洲其他地區的反法西斯戰爭。

1945年,美國總統羅斯福在國情咨文中表示,美國“忘不了中國人民在7年多的長時間里怎樣頂住了日本人的野蠻進攻和在亞洲大陸廣大地區牽制住大量的敵軍”;蘇聯著名將領崔可夫元帥在其回憶錄中感慨:“在我們最艱苦的戰爭年代,日本沒有進攻蘇聯,卻把中國淹沒在血泊中。”

沒有誰能否認,如果沒有中國的浴血奮戰,第二次世界大戰的歷史將是另一種寫法。在生死存亡的最后關頭,不甘屈辱的中華兒女共赴國難,中國的命運與亞洲的命運,與世界和平的希望緊緊聯系在了一起。

而這一次戰爭,也改變了中國的命運。以紀錄片《四萬萬人民》展現中國抗戰的荷蘭導演伊文思曾說,“我拍了一個在戰爭中瓦解,又在戰火中形成的國家,我看到了勇敢!”

抗戰爆發后,北京XX縣一位名叫鄧玉芬的母親,把丈夫和5個孩子送上前線,他們全部戰死沙場。華北平原上的一個莊戶人家寫下這樣一副對聯:“萬眾一心保障國家獨立,百折不撓爭取民族解放”;橫批是:“抗戰到底”。這是中華兒女同日本侵略者血戰到底的怒吼,是中華民族抗戰必勝的宣言。

地不分南北,人不分老幼,母親送兒打日寇,妻子送郎上戰場,男女老少齊動員。從氣貫長虹的平型關大捷到浩氣凜然的臺兒莊會戰,千千萬萬愛國將士浴血奮戰、視死如歸,各界民眾萬眾一心、同仇敵愾,以血肉之軀筑起鋼鐵長城,中華民族的覺醒和團結達到了前所未有的高度。這是近代以來中國反抗外敵入侵第一次取得完全勝利的民族解放戰爭,是中華民族走向振興的重大轉折點。

“偉大的中國人民抗日戰爭,開辟了世界反法西斯戰爭的東方主戰場,為挽救民族危亡、實現民族獨立和人民解放,為爭取世界和平的偉大事業,作出了彪炳史冊的貢獻。”在盧溝橋畔為獨立自由勛章雕塑揭幕時,習近平總書記如此評價抗日戰爭的重要意義。

2014年2月27日,十二屆全國人大常委會通過決定,將9月3日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日,將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日,以此銘記中國人民反抗日本帝國主義侵略的艱苦卓絕的斗爭,緬懷在抗日戰爭中英勇獻身的英烈和所有為中國人民抗日戰爭勝利作出貢獻的人們,表明中國人民堅決維護國家主權、領土完整和世界和平的堅定立場。讓這段不屈抗爭的歷史,成為我們民族的集體記憶,成為中華民族偉大復興的力量之源。

更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

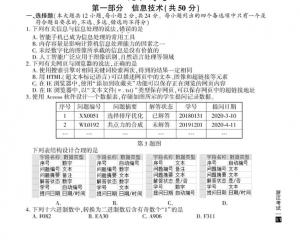

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20

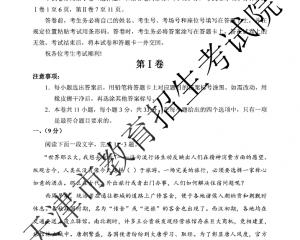

2020浙江高考技術真題及答案2020-08-20 2020天津高考語文真題及答案2020-08-20

2020天津高考語文真題及答案2020-08-20 專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13

專家:建議中考高考,男生實行加20分政策2020-08-13 2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04

2020年河北省普通高考考生填報志愿咨詢方式-查字典資訊網2020-08-04 2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04

2020河北高考分數線公布-查字典資訊網2020-08-04